▲村童插帽花如碗 手捻风筝犊背瞑 钤“渭长”白文方印

《过云楼档案揭秘》系苏州市档案研究馆员沈慧瑛最新的历史随笔集,集历史研究与通俗普及于一身。作者在多年收集整理过云楼档案的基础上,以珍闻逸事的点睛法寻找躲在日记、书信背后的秘密,为读者揭开过云楼收藏的历史。通过本书,既可窥见晚晴民初士人阶层的文化生活范本、思想溯流,又能观察当时的官场习俗、文艺场逸事。作者还对顾氏家世进行完整梳理,以家族兴衰反映时代变迁,让读者得以一探旧时士绅家族最后的辉煌。

《过云楼档案揭秘》

沈慧瑛著

古吴轩出版社出版

1959年,清代著名画家任熊的杰作《姚大梅诗意图》(十册,简称“故宫藏本”)入藏故宫博物院,经徐邦达、刘九庵、王以坤等先生鉴定,此图被列为一级文物。1953年,故宫还收藏了《姚大梅诗意图》临摹复制本(绢本,六册,120开,简称“资料本”)。多年前,民间出现了有吴昌硕题跋的《姚大梅诗意图》(六册,简称“吴题本”)和倪田临摹的《姚大梅诗意图》(十册,简称“倪临本”),中国嘉德国际拍卖有限公司于2011年秋天同时展出吴题本与倪临本,引起书画界轰动。于是,关于《姚大梅诗意图》的真伪一度引发争论,莫衷一是。故宫博物院杨新先生在2013年第七期《文史知识》上发表《任熊〈姚大梅诗意图〉真本在故宫》一文,认为故宫藏本由专家鉴定为真本,并就绘画艺术水平对故宫藏本、资料本和吴题本进行详细的对比、分析,得出故宫藏本为真迹的结论,且以顾文彬收藏《姚大梅诗意图》及传给其子顾荥没有文献依据,断定吴题本为临摹之作。学者庞志英先生早在2005年第七期《中国书画》上发表《任熊〈姚大梅诗意图册〉初探》一文,从形制、装裱、题跋、绘画艺术及相关文献记载等方面对比故宫藏本和吴题本,得出吴题本为过云楼藏本,也即真本的结论。杨新、庞志英两位先生从书画艺术等不同角度对两图的优劣与差异进行比较分析,得出迥异的观点。那么《姚大梅诗意图》真迹到底在哪里?是故宫藏本,还是吴题本?

顾文彬笔下的《姚大梅诗意图》

据《过云楼日记》记载,同治十一年(1872)十一月十九日,时任宁台道的顾文彬以“三百六十元得任渭长六本,为快心之事”。任渭长即任熊(1823—1857),浙江萧山人,号湘浦,为任薰之兄。因父亲早逝,任熊上要侍奉老母,下要抚养弟妹,生活困顿,以卖画为生,因画艺高超,受到时人的追捧,为“海上四任”之一,又与朱熊、张熊并称“沪上三熊”。

顾文彬日记中提到的任熊六本是否就是《姚大梅诗意图》?再查考顾文彬家书,根据同月二十一日他致顾承的书信中有关任熊的描述,可以断定此六本即任熊为姚燮私人定制的《姚大梅诗意图》。顾文彬宦游期间的家书都有编号,在第一百四十号家书后附不列号家书一通,提到任熊《姚大梅诗意图》的来源及交易情况:

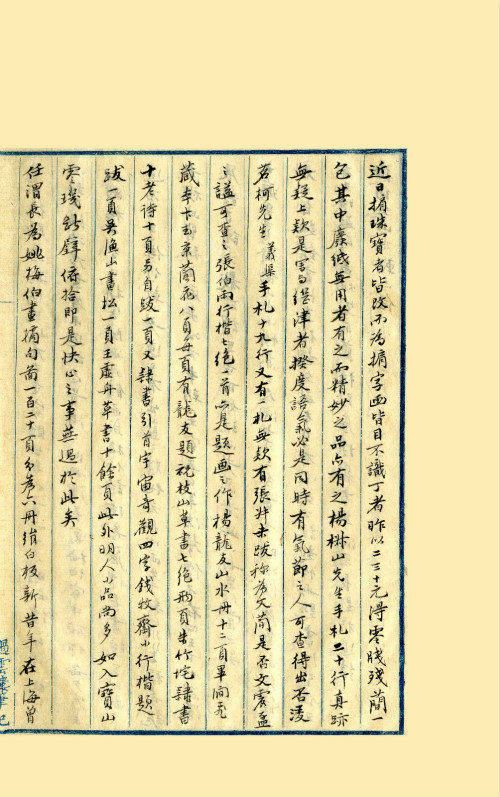

任渭长为姚梅伯画摘句图一百二十页,分为六册,绢白板新,昔年在上海曾见之,后归慈溪冯氏,近为古董家购出,我以三百六十元得之,明知价昂,然一放出去,必到上海,决为黄鹤不返,故忍贵得之。此册渭长寓梅伯家中所作,每夕宾主斟酌稿本,翌日构写,阅两月余而成。梅伯诗境奇丽,渭长画境足以副之,遂为生平杰作,较之老莲,已有出蓝之胜。他若冬心、两峰、新罗素称奇诡者,视此皆拜下风矣,决为本朝一大家。五百年后,声价不在四王下也。反复展对,百读不厌,所谓足吾所好玩而老焉者,此六册足以当之矣。

▲过云楼家书1

《姚大梅诗意图》是诗人姚燮与画家任熊合作的产物。姚燮(1805—1864),字梅伯,号复庄,别署大某山民、大梅山民、大某、某伯、二石生等,著《复庄诗问》。任熊经友人周闲介绍,结识姚燮,诗人与画家一见倾心,相见恨晚,任熊在《姚大梅诗意图》题跋中说:“余爱复庄诗,与复庄之爱余画,若水乳之交融也。”任熊应邀住在姚燮的大梅山馆,有一个阶段他们每天晚上论诗谈画,研究布局,“灯下构稿,晨起赋色”。经过两个多月的努力,任熊根据姚燮诗歌内涵绘成《姚大梅诗意图》一百二十帧,每幅画上题写姚燮诗句。据任熊题跋,时间为咸丰元年(1851)正月十五日,按两月余才完成的说法,那么这幅作品可能始于道光三十年(1850)十月。所谓诗情画意,莫过于任画家与姚诗人的“天作之合”,两人的审美情趣、艺术思想通过任熊的笔墨与姚燮的诗句表达得淋漓尽致,可谓珠联璧合。顾文彬提到的老莲即明末清初著名书画家、诗人陈洪绶。任熊绘画初宗陈洪绶,后出入宋元诸大家,形成自己的风格。在顾文彬眼里,任熊已然是青出于蓝而胜于蓝的高手了。冬心、两峰、新罗分别指金农、罗聘、华嵒三位清代扬州八怪画家,顾文彬认为任熊凭《姚大梅写意图》已经超过这三位久负盛名的画家,并预言五百年后任熊的声名不会在王时敏、王鉴、王翚、王原祁(四王)之下。过云楼一般不庋藏绢画,对明四家的绢画作品尚且十分挑剔,何况是同时代其他画家的作品了,但任熊《姚大梅诗意图》却是个例外(且是被高价收购的),足见顾文彬对这幅作品的珍视与喜爱。

顾文彬在同治十一年十二月初二的家书中再次提及此画:“渭长画册查有九莲地府祅神火,即是阎王监视油镬刀山各种地狱,一幅,非两幅也。图书有熊字单名,任渭长三字小连章,皆阳文,渭长及渭长氏两章,皆阴文,共四方。细审画笔及题款之字,决非他手所能,其为真迹无疑。又有韦光黻、沈钰、曹峋等跋,皆逼真。”图书,即钤印。根据姚燮的好友熊松之于同治元年在《姚大梅诗意图》上的题跋所言,此册已为“冯君升书所有,升书好古,闻所收弆甚富”。从顾文彬日记和家书所透露的信息中,可以得知《姚大梅诗意图》完工于咸丰元年正月,至同治元年已被冯升书收购,又过十年至同治十一年被顾文彬庋藏。从此册诞生到庋藏于过云楼仅二十一年,时间短暂,流转过程相对简单清晰,画册来源可靠,因此顾氏收藏的《姚大梅诗意图》应该是真迹绢本。此本共六册,画上有“熊”“任渭长”“渭长”“渭长父”(由于篆书“父”与“氏”颇为相似,顾文彬书信稿本误将“父”写为“氏”了)四个钤印,又有韦光黻、沈钰、曹峋等人的题跋。虽然顾文彬没有写出所有题跋者的名字,但他依据任熊、熊松之题跋的内容而写下任氏绘就此图及后归冯氏的细节,如“每夕宾主斟酌稿本,翌日构写,阅两月余而成”等。据此,可以断定此图上除了顾氏提到的三个人所写的跋外,尚有任熊和熊松之的题跋。

▲姚魏天潢衍洛中 钤“渭长”白文方印

各方临摹《姚大梅诗意图》

目前故宫藏本为十册,除任熊自跋外,有熊松之、曹峋、沈钰、李鸿裔、吴云等人题跋,其中吴云、李鸿裔的题跋时间分别为光绪二年(1876)与光绪十年,均为顾文彬辞职回乡后。而吴题本为六册,除有任熊、熊松之、吴云题跋外,还有韦光黻、吴昌硕题跋,故宫藏本与吴题本上任熊、熊松之、吴云三人跋语一致。吴题本六册均有吴昌硕题签“任君渭长画大梅山民诗意”,有吴昌硕用隶书书写的扉页“画中有诗”。吴昌硕还写下诗跋:

大某山民贞之邮,诗笔突兀驱蛟虬。

自恨六法欠奇特,吟罢坐赏天葩秋。

山阴任子画谁匹,诗中直演李长吉。

蛇神牛鬼墟莽游,天门轶荡弹宝瑟。

诗人画者骨已寒,披图一恸摧心肝。

吴昌硕在题诗后进一步说:“此渭长任君画姚大某诗意百廿叶,装六册,山水人物花卉,靡不各尽离奇之态。天惊地怪见落笔,少陵之语有自来也。鹿笙九兄珍藏。属吴俊卿题。”吴昌硕初名俊,又名俊卿,字昌硕,别号仓石、苍石、昌石,以字名世。从吴氏题跋中可知,吴题本的主人是顾荥。顾荥,字筱珊,号鹿笙,别号幼闇、幼庵,是顾文彬的侍妾浦氏所生,行九。顾荥精于鉴赏,善于篆刻,室名汉玉钩室,与吴昌硕、陆恢、倪田等人交往密切。过云楼云集顾沄、胡锡珪、陆恢、吴昌硕等画坛领军人物,这些画家经常欣赏、临摹过云楼藏画,尤其是顾沄常年被顾家父子邀请临摹古画,顾承也应顾文彬的要求临摹名画。顾文彬还想请任熊之弟任薰临摹陈洪绶的罗汉卷,目的是将任薰的临摹本与过云楼收藏的任熊“诸仙祝寿卷裱成一对”。同治十二年九月初七,顾承自苏来杭,探望正负责浙省秋闱的父亲,顾文彬叮嘱他回苏后催促任薰加紧完成《花天跨蝶图》,并“以渭长册许借饵之”,由此可见《姚大梅诗意图》在顾文彬与任薰心目中的分量。《姚大梅诗意图》也引起顾文彬好友们的兴趣,光绪二年四月十五日,《姚大梅诗意图》被沈秉成借去欣赏,九月又被吴云借去。顾文彬的亲家吴云经常向顾文彬父子借观过云楼字画,并鉴赏题跋,吴云还将《姚大梅诗意图》给林福昌,让其临摹。因此,《姚大梅诗意图》不同版本的出现属于正常现象。

复旦大学图书馆藏《任渭长姚梅伯诗画合璧》是吴兴人钱辛的临摹之作。这幅作品共一百二十页,分搜神、怀古、仰贤、写艳、留影、博物六部分,可能是原来六册的排序,也可能是钱辛自己有机组合的。按钱氏序文所言,这些图分三次临摹而成,1895年前后临摹了六十张图,1924年临摹了四十张,1925年夏天从林福昌儿子手中借得二十张临摹,这样凑齐了《姚大梅诗意图》一百二十幅。钱氏临摹本上收录了任熊、曹峋、沈钰的跋及林福昌作于光绪十四年的跋,林福昌临摹的《姚梅伯诗意图》在丁丑、戊寅年间(1877—1818)“先后为张子青枢相索去二十页,李香严廉访索去四十页,杜小舫观察索去二十四页,沈仲复中丞索去六十页”,因此顾文彬的好友张之万(字子青)、李鸿裔、杜文澜(字小舫)、沈秉成手上都有零散的临摹之作。光绪十四年仲冬,林福昌在吴云的两罍轩写下序言,说他的临摹之作被张之万等人要去后他又临了数十图,“茶阑酒余,出以展玩”。数年后再度临摹,凑成原图一百二十页,“介修梅阁主人以归之”,这一百二十幅又被梅阁主人要去。一临再临,最后传给儿子林介侯一百零四张。由此可见,《姚大梅诗意图》临摹之作不只一份。顾文彬父子收购书画后还喜欢做一件事情,即重新组装,如将题材、大小、内容相似,风格相近的书画装裱成册成对,有时则将题跋之类的重新装裱到不同的画上,李鸿裔、吴云、沈秉成、潘曾玮等好友经常为过云楼的藏品题咏。顾文彬曾请董小苑绘就绢本《花天跨蝶图》,请何绍基、潘曾莹、吴云等同年、友朋题跋,但他嫌董画家笔法尚嫩,故又请任薰重画,并将旧图的题跋重新装裱到任薰的《花天跨蝶图》上。光绪元年四月,顾文彬卸下宁绍台道的职务回到吴门,与李鸿裔、吴云等同道中人组织真率会,彼此借观书画、诗酒唱酬、题咏鉴赏。由于他们都受过传统文化教育,写得一手好字,又能吟诗作词,故经常为彼此的珍藏题跋。

▲俯见龙渊深 花田种珊树 钤“熊”朱文方印

真伪《姚大梅诗意图》

故宫藏本与吴题本到底哪本是真迹?哪本是临摹之作?虽然杨新先生、庞志英先生各执一词,但他们所使用的证据都有失偏颇,且更多的是从书画艺术方面进行评判。笔者从档案文献的角度断定过云楼顾氏收藏的《姚大梅诗意图》为真本,以下就《姚大梅诗意图》的册数、题跋、钤印、流转做一些粗浅的分析。

一是关于册数问题。吴题本与故宫藏本有六册与十册之别。六册之说,与当年顾文彬收藏的册数一致。与顾文彬同时代的苏州老乡徐康在他的《前尘梦影录》一书中,也提到自己曾两次到怡园欣赏六册本《姚大梅诗意图》。顾文彬对此册十分欣赏,称之为年老时把玩的宝贝,因此没有将其重新拆分为十册的必要。如果要重新拆装,按照顾文彬一贯的做法,他会指示顾承如何操作,但无论在日记还是家书中,都没有这方面的信息。因此,即使重拆也是在光绪元年四月顾文彬从宁波回苏州之后的事情。顾文彬回苏后的日记相对简单,尤其是光绪七年后,他基本上是一月一记,严格意义上讲这已不是日记,而是月度大事记了。然而,册数不是关键问题,对收藏家来说,将其保持原貌或者重新拆装成其他册数,都有可能,并不能作为判断画册真赝的依据。

二是关于题跋问题。首先是题跋多寡的问题。故宫藏本与吴题本的题跋与顾文彬当时的记载有点出入,顾文彬收藏《姚大梅诗意图》时记录上面有韦光黻、沈钰、曹峋等人题跋,目前故宫藏本与吴题本上除均有任熊、熊松之、吴云的题跋外,故宫藏本有沈钰、曹峋、李鸿裔的题跋,而吴题本则有韦光黻、吴昌硕的题跋,吴云、李鸿裔、吴昌硕的题跋均在光绪二年之后,因此无论故宫藏本还是吴题本上的题跋均与顾文彬收藏之初的不一样。

其次是题跋重组的问题。为了让临摹本显得真切,顾文彬父子收藏《姚大梅诗意图》后,极有可能将题跋重新拆装。为了尽可能保留原画的本来面目,他们对题跋的分配应有一定的取舍。那究竟是如何取舍的呢?任熊自跋定然保留,而熊松之的题跋体现了此图的流转,也可能会保留,韦光黻、沈钰、曹峋三人之间则有意选择或任意选择其一二,如此,原图、临摹本的题跋可能组合为:任熊、熊松之、韦光黻,沈钰、曹峋;或者是任熊、熊松之、沈钰、曹峋,韦光黻;或者是任熊、沈钰、曹峋,熊松之、韦光黻。应该说题跋有被拆分重组成各种各样的可能。

再次是题跋真伪的问题。假设故宫藏本是真的,那么任熊、沈钰、曹峋的题跋是真的,韦光黻的题跋被拆装到吴题本上,而熊松之的题跋有可能在故宫藏本上,也有可能在吴题本上,同时吴题本上任熊的题跋是临摹的。杨新先生认为沈钰的题跋中提到同观的韦光黻,故吴题本伪造了韦氏的题跋,显然这个说法不成立,前面已从顾文彬日记中找到《姚大梅诗意图》上有韦跋的依据。同样,不能因为找到画上吴昌硕题跋的依据而断定吴题本必为真本。尤其需要指出的是,故宫藏本和吴题本上的吴云与李鸿裔的题跋都应该是真迹,凭顾文彬与他俩的交情,请他们在真本和临摹本上都题跋并非难事。但故宫藏本与吴题本上吴云的题跋有可能存在一真一赝的情况,因为同一个人题跋的字迹大小、书写方式完全一致的可能性不是很大。

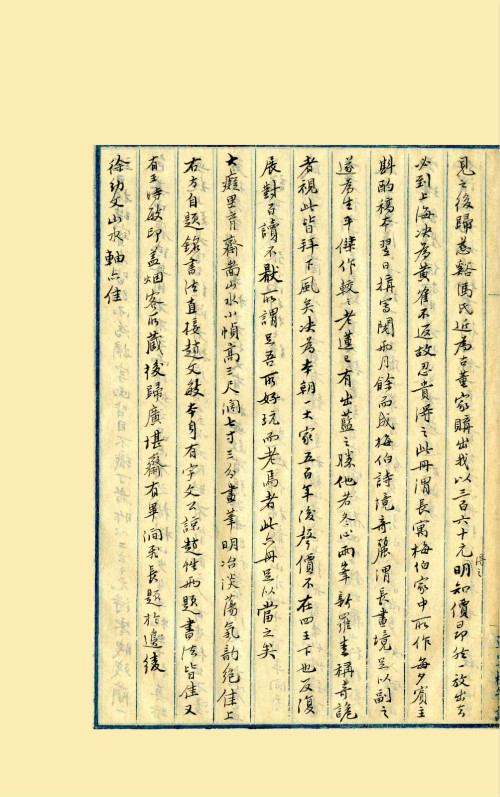

▲过云楼家书2

三是关于钤印问题。顾文彬当年在家书中明确告诉顾承《姚大梅诗意图》上有四种钤印,其中“熊”“任渭长”为朱文,“渭长”“渭长父”为白文。2010年上海人民美术出版社出版的《姚大梅诗意图册》(吴题本)的一百二十幅图上分别盖有“熊”“任渭长”两个朱文印,“渭长”“渭长父”两个白文印,但“任渭长”是普通的长方形印章,并非顾氏当年记载的“小连章”。故宫博物院网站上汪亓撰写的《任熊姚燮诗意图第一册》一文介绍:“此套共十册,每册十二开,每开除录有姚燮诗句外,还分别钤‘熊’朱文印或‘渭长’白文印。”似乎故宫藏本只有两种钤印,但从故宫出版社出版的《故宫藏姚大梅诗意图》一书中发现,除“熊”朱文印、“渭长”白文印外,在“披头女孛骑淫虹”“香象无杀机,三灵共恩眷”两图上有“任渭长”朱文联珠印(篆刻专家认为联珠印即小连章),在“七宝天门帝女车”“拥髻推奁倦未梳”两图上有“渭长父”白文印,虽然仅两种、四个钤印,但至少与顾文彬记载一致。从理论上讲,只有真本保留钤印的原貌,而临摹的可能有所不同,钤印也是判断画册真伪的重要凭据之一。

四是关于流转问题。杨新先生认为没有资料表明《姚大梅诗意图》是顾文彬所藏并传给顾荥,他根据吴云和李鸿裔的题跋,说“吴云的题记中说,他是‘借观’,之后的李鸿裔则应是收藏者,但跋中未说明是从何而来”,故推断故宫藏本是 李鸿裔所有。按顾文彬的习惯,凡是重大的书画交易都会在日记和家书中留下一笔,目前已出版的《过云楼家书》截止时间为光绪元年四月,而顾氏日记的时间截止到光绪十年十一月,也就是说在光绪十年之前无论家书或日记中都没有转让给李鸿裔的记录,而李鸿裔题跋的时间为甲申长至,即光绪十年夏至,当然也可能是顾文彬没有记录。在没有真凭实据的情况下,不能因有李鸿裔的题跋而断定《姚大梅诗意图》为李氏收藏。反之,作为顾文彬的幼子,顾荥有可能继承《姚大梅诗意图》。

揭开《姚大梅诗意图》谜团

晚清画家倪田与顾文彬六孙顾麟士交好,是怡园画社中的坚定分子,倪田在临摹的《姚大梅诗意图》上留下这样的话:“庚寅正月余来吴门,下榻顾氏怡园,与主人订书画金石之交。出此相视,因借临之,自春迄冬始得毕其事。”庚寅是光绪十六年,是年正月,以吴大澂为第一任社长的怡园画社开始雅集,故倪田提到的主人即为顾文彬之孙顾麟士,倪田花了近一年时间临摹《姚大梅诗意图》。据业内专家分析,倪田临《姚大梅诗意图》是以故宫藏本为临摹范本的,倪田临摹本与故宫藏本均为十册,每册十二开,题材内容顺序基本一致。既然是“书画金石之交”,又是同道,顾麟士不可能借临摹本给倪田,这说明过云楼藏本《姚大梅诗意图》已为顾麟士所有,且册数已从六册变为十册。徐康的《前尘 梦 影录》始写于 光 绪 十一年夏,成于次年三月初三,他在书中说道:“渭翁画本最多,顾艮庵世丈,藏有六大册……余在怡园展阅二次。”徐康到怡园看《姚大梅诗意图》的具体时间不能确定,但在光绪十一年夏天之前无疑。杨新认为李鸿裔收藏了《姚大梅诗意图》,而李鸿裔逝于光绪十一年,故李鸿裔收藏此画的可能性微乎其微。

综上所述,故宫藏本来自过云楼,且是真迹无疑,钤印是最为关键的证据——吴题本上没有顾文彬所说的“任渭长”小连章。不妨做此推断,过云楼庋藏《姚大梅诗意图》后,顾文彬父子请人临摹,临摹本保持原貌,而将原图有机组合,改为十册装,同时将任熊、熊松之、韦光黻、沈钰、曹峋题跋分别装裱在原图和临摹本上。原图上题跋并不完整,已非当年的原貌;吴题本虽为临摹本,但题跋有真有赝,至少韦光黻、吴昌硕的题跋是真的。封建社会等级森严,庶出的顾荥获得《姚大梅诗意图》临摹本,也即吴题本,真本则为嫡出的子孙顾麟士所有。“一般不为外界所知”的故宫所藏资料本,除缺少李鸿裔的两个题跋外,其题跋与故宫藏本一致,所以可推测这个所谓的资料本也是最初的临摹本之一。

由于文献史料有限,缺少过云楼收购《姚大梅诗意图》后进行组装、临摹的详细资料,既无法得知册数改装、题跋重组的时间,也无从得知哪位画家临摹的吴题本以及到底有多少种临摹本。更因没有顾文彬和顾麟士的财产分配文书,无法获得过云楼书画的归属信息,故不能得出完全符合事实真相的观点。只是在确认顾文彬收藏的《姚大梅诗意图》为真迹的前提下,根据《过云楼日记》《过云楼家书》等文献资料,就故宫藏本与吴题本的册数、题跋、钤印等方面进行比较分析,得出故宫藏本为真迹的结论,尽可能离真相近一点。期待更多顾文彬、顾麟士及其同时代人相关文献资料的出现,彻底破解《姚大梅诗意图》的流转、真赝之谜。

——摘自《过云楼档案揭秘》,古吴轩出版社出版

作者:沈慧瑛

编辑:蒋楚婷

责任编辑:徐坚忠

*文汇独家稿件,转载请注明出处。