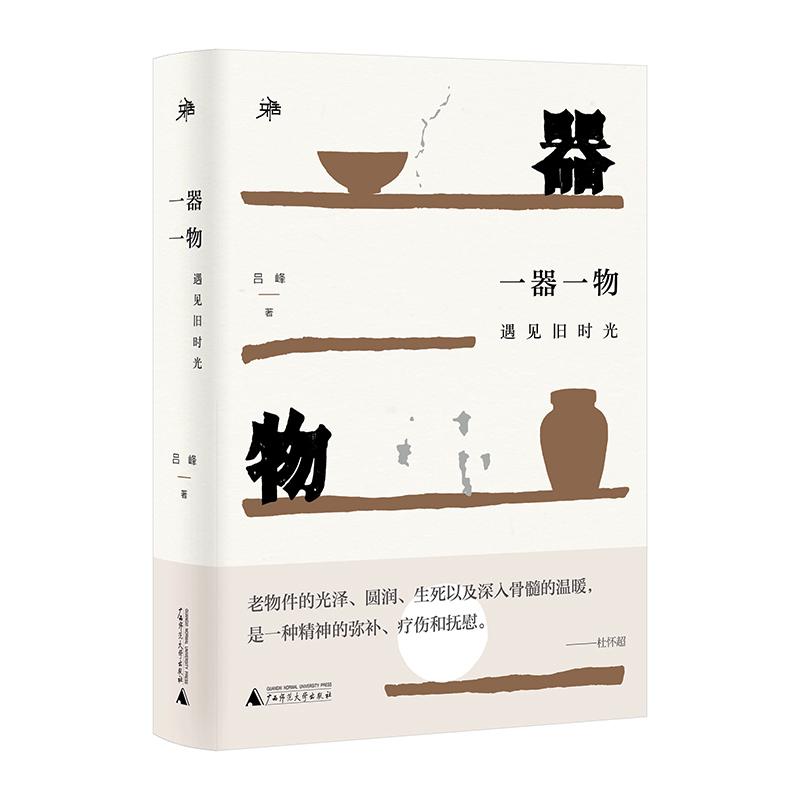

《一器一物:遇见旧时光》

吕 峰著

广西师范大学出版社出版

时间是文学书写不衰的主题,两千多年前便有民间诗人写下:“昔我往矣,杨柳依依。今我来思,雨雪霏霏。”法国人普鲁斯特在《追忆似水年华》里说过,当一个人不能拥有的时候,他唯一能做的便是不要忘记。可是遗忘的蚕食太可怕,一块一块噬咬着,不出声响便轻易将我们的记忆蛀出一个又一个的窟窿,吕峰的《一器一物》却告诉我们,只要有心,岁月的沉沙里藏有我们借以抵抗时间与遗忘的锚。

对于吕峰来说,这些锚是逝去光阴的楔子,可以是日常里的瓦、门环以及木窗棂,亦可以是冬日里的铜火锅、汤婆子。他让那些曾与我们生活息息相关、而今已只在废弃的老屋墙角、杂乱的旧货市场才能见到的物什成为文章主角。这是一次难得的灯光聚照,将被新的生活方式遗弃的东西重新放归读者视野,作者与读者在一写一读间一同重温“昔我往矣”,亦成了情感上相契相合的前尘故旧。

在“一器一物总关情”的第一部,我印象最深刻的是瓦。民国的文人回忆起年少时的家乡时写道:“这时有人吹横笛,直吹得溪山月色屋瓦变成笛声,而笛声亦即是溪山月色屋瓦……”读来闲雅冲淡。吕峰的瓦是有梦幻般色彩的,“青苔与天蓬草挤在屋檐上,它们不用浇水,不怕风吹雨打,顽强地生活在瓦楞的缝隙间……”吕峰的瓦也是有声响的:“雨滴敲在瓦片上,‘叮叮当当’脆生生地响,像一支妙曼无比的乐曲,弥漫、氤氲了整个村庄。”

时光苍老,如今的城市中很难再见青瓦的房子,白墙青瓦炊烟起的中国式乡村亦如同村外河埠头的水气,正逐渐消散。面对这种不可抗力,吕峰在书中给出了自己的答案:“老宅拆迁时,我请负责拆除的师傅从屋顶揭下了百余片瓦,将它们镶嵌在城里房子的园子里。一片瓦,就是一段历史,就是一片浓得化不开的乡愁。”故园拆下的青瓦,便是独于吕峰的时间之锚、回忆之锚、情感之锚。

到了第二部,吕峰将眼光触达更加遥远的时空。在对文房雅玩、砚台、笔洗、印章、拓片的聚照中,陶渊明、陆游、苏轼、鲁迅、叶灵凤等历史人物逐一登场。吕峰通过个人私藏的经历,与文人雅士来了一次跨越时空的对话,以“温故知新,鉴往知来”。比起美国人戈登·格赖斯写的《我的好奇心橱柜——一本自然爱好者的博物学指南》,《一器一物》更具人文视野与逸闻趣味,读来,常有心有灵犀的会心一笑。

物是可以用的,代表世俗生活的实用部分。物又是可以雅的,是人精神诉求的产物。从曹雪芹到张爱玲再到白先勇,中国文人的爱物之情自此达到一个巅峰。曹雪芹的物美是盛世的繁华,张爱玲的物美是繁华后的苍凉,白先勇的物美带有美人迟暮的凄苦,吕峰的物美则跳开了他身处的时代,虽着笔于器物,实则写器物背后所关联的更细微也更辽远的情愫,这种情愫掺杂着记忆的乡愁、时代的乡愁,同时也是文化的乡愁。

跟随作者历史时空畅游一番,他又笔锋一转,回到了生命初始的原点,将笔触及到年画、竹风筝、货郎鼓、小人书等带有旧时光印迹的物件。这些物件载有美好的记忆,传达着故园的概念,难免不让人想起共同经历过的儿时,读来温情款款,似有暗香浮动,如他在自序中所言,“因为那些老物件,流泻月光的天窗依旧清澈明亮,墙上的挂钟依旧叮当作响。摆弄那些老物件,像寄居在时光的缝隙,会回到自我、回到从前。”

对于吕峰而言,《一器一物》就是一座时间的博物馆,或许馆藏的数量没法与世上任何一间博物馆相提并论,但充满其间的人情温度与历史温度足可见他的蹊径独辟。他巧妙地将这个博物馆设计成四个主题首尾相接的展馆,把被别人遗弃的、视为珍宝的、仍在流传的、早已遗忘的,雅的、俗的、美的、充满童真童趣的器与物一一收藏进来,精心撰写每件器物的前世与今生,以及与之有关的故事。

岁月有清欢,人生自得闲。翻读吕峰的《一器一物》,就像是在一个阳光明媚的下午走进老友的书房,里面陈列着的每一件器物都有光阴的故事,听着他娓娓道来,耳边似乎是时光之河流动的声音,安宁,熨帖,温暖,那是一种精神的弥补、疗伤和抚慰。

作者:范以西

编辑:金久超

责任编辑:张裕

*文汇独家稿件,转载请注明出处。