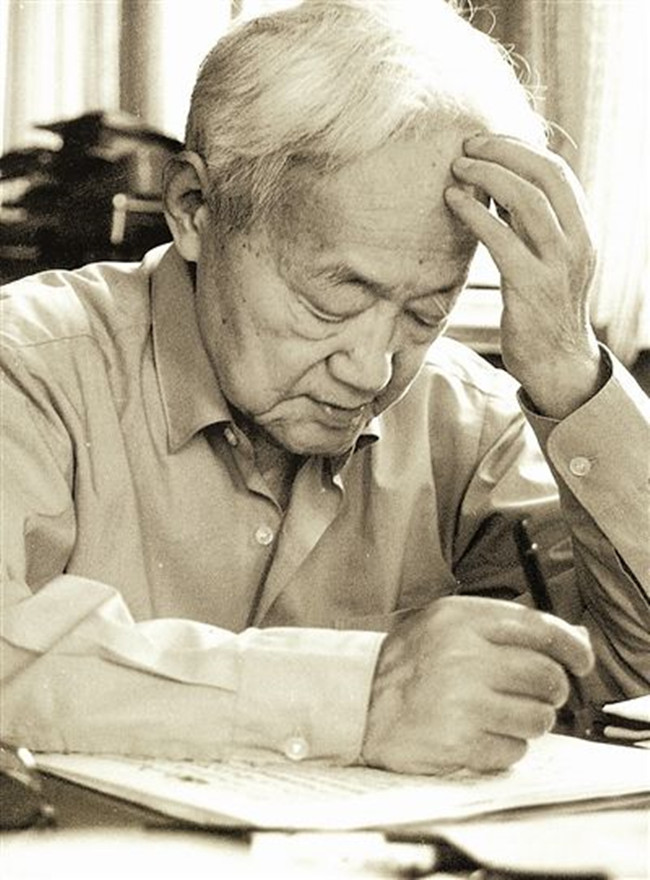

▲巴金在伏案中

“我是怎样的高兴啊”,“你或者不会记得我”

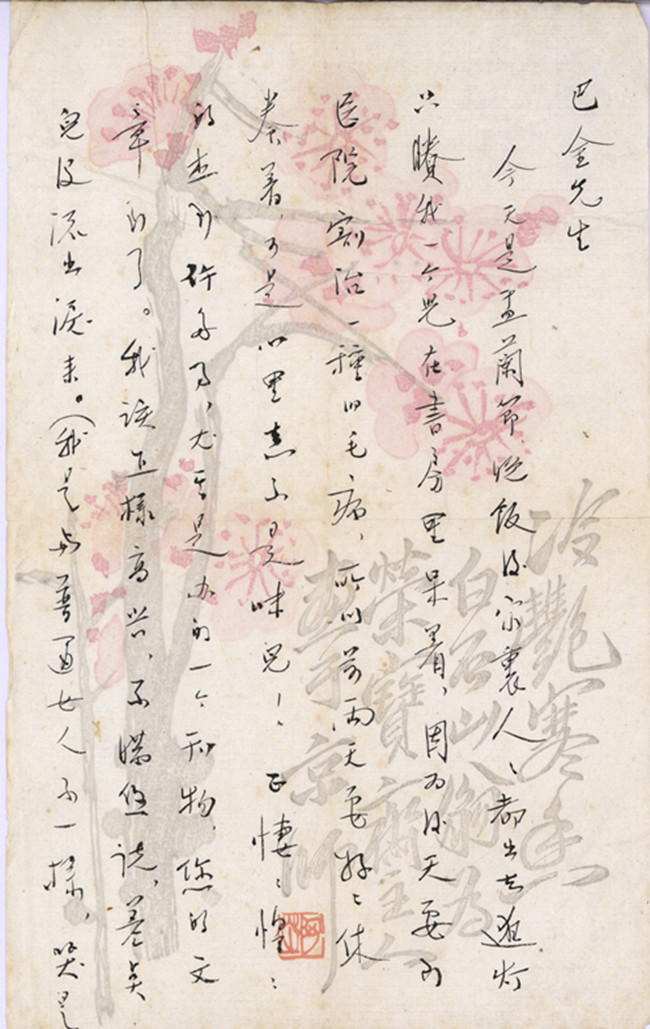

凌叔华写给巴金的信用了齐白石花卉笺,轻墨莲藕,淡曙梅花,凌的行书细致娟秀,略带疏淡感,虽是复制品,墨色笔痕顿挫犹然。三张八行花笺,除了签名处略局促,疏密有致,看着字不少,其实主要说一件事,收到巴金来稿,很高兴。起笔“今天是盂兰节,晚饭后家里人人都出去逛灯,只剩我一个人儿在房间里呆着,因为后天要去医院割治一种旧毛病,所以前两天要好好休养着……正栖栖遑遑的想到许多事,尤其是办的一个刊物,您的文章到了,我该怎样高兴,不瞒您说,差点儿没流出泪来。(我是与普通女人不一样,哭是不到人前,不给人看的。)”日期1936年8月31日。是年,距离1935年2月《武汉日报》邀请凌叔华创办“现代文艺”副刊已一年半,此间诸如苏雪林、袁昌英、陈衡哲、冰心、沈从文、朱光潜、卞之琳、胡适、戴望舒等一众文人(也包括巴金)在“现代文艺”上各显身手。从这封写给巴金的信亦可见凌叔华之周到雅致,时年36岁的她字里行间甚或带一点点恰到好处的撒娇。接下去还写了请文友喝茶,“我同从文说起如果我们有雄心,将来南至粤,西到川,都有文艺联号才好。这话目下也许只是一个梦,可是梦不一定不会变真的。您不惊讶这大话吧。”怪自己浅陋,以前没看到一向清雅人设的凌叔华别有雄心的一面。

这一年,巴金32岁,因小说《家》声名远播,与靳以一起创办《文季月刊》,与吴朗西等创办上海文化生活出版社。最要紧刚刚相识年轻的笔友(后来的妻子)陈蕴珍(萧珊),风华茂盛。凌叔华也早以短篇小说集《花之寺》和《女人》等作品在其时文坛风生水起,与学者陈西滢琴瑟相和,并在武汉大学任教。不过,1935年10月因结识来武大任教的英国青年诗人、27岁的朱力安而交往,而渐生情愫,一时纷纷,朱力安为此从武大辞职,1937年3月返英后,参加“国际纵队”赴西班牙与法西斯战斗,当年7月不幸阵亡于马德里守卫战,时年29岁。这个朱力安乃弗吉尼亚·伍尔夫之侄。也由此缘分,凌叔华与伍尔夫有过书信往来。想见1936年间的凌叔华心境大概是复杂的。不过,虽然其时情感风波,在凌叔华这里并未明确承认,一众文友对此也很包容。

▲上海徐汇艺术馆《温暖的友情——巴金与友朋往来手札展》

去岁深秋,风染寒意,在温暖的徐汇艺术馆里看《温暖的友情——巴金与友朋往来手札展》,读这些字里行间的气息和信息,别有暖意和意蕴。

还是凌叔华这封信,最后部分写到“我想到要写东西,未免有点怕死”,但又说“觉得死了也没什么,反正一个平常人早晚死都一样。一俟出院后,一定给您和靳以先生画两张画,不知如愿否。我七八岁便学画,自己觉得比写文章稍有把握,且与时下画人不同,您不笑我自负吧?”凌叔华的画疏淡秀逸,有云林之味,属于传统文人画之文脉。所言画比文更有把握,倒也非虚言。不知此番住院究竟何疾,令她担心起生死来。但又说出院后马上画画相赠,想来非重病。读这封信不时莞尔,一封致谢信写得文字婉转进退,既文气又很女人心。

展出的另一封凌叔华致巴金信写于1977年7月26日。1947年,凌叔华携女去国与丈夫陈西滢团聚伦敦。陈西滢1946年受其时国民政府委派,赴巴黎任常驻联合国教科文组织代表。自此,凌叔华一家定居欧洲。这封隔了40多年日月的信发自伦敦。“巴金先生:今天在大公报上看到访问你的记事,知道你此刻仍在上海,身体健康,生活愉快,十分安慰。你或者不会记得我,我可是时常想起或说起在国内从事新文艺工作的朋友。”接下来凌叙说了常年在外奔波的辛苦,以及“感到十分寂寞与无聊,这到底不是自己的国土,人民也是隔层山似的”。思念故土与老友之心拳拳。由此更加理解凌叔华1938年春天收到伍尔夫的信,在其鼓励下开始带有自传体色彩的《古韵》创作,并最终在英国得以出版的意义和流韵深长。

▲凌叔华写给巴金的信

从这封致巴金的信中看到,凌在1959年到1975年间有多次回国访亲问友,“……在1975年,我在大公报写了一长报道‘我的回国杂写’,在香港倒招了不少人注意。”信中还有个细节:“去年巴黎文艺团体想把你和矛盾(应为茅盾,笔者注)推举竞选诺贝尔文学奖,英国广播电台特来约我帮助搜集你和矛盾作品的材料,参加广播,可惜意大利利用了更大的努力竞争,结果被意大利一个老诗人夺去。”这几句话放在今天,定要刷屏。查资料,1976年诺贝尔文学奖得主为美国作家索尔·贝娄。再看,1975年的获奖者倒是意大利诗人,埃乌杰尼奥·蒙塔莱(Eugenio Montale 1896-1981),获奖时近80岁。这样看来,凌叔华记忆略有误,不过书信间有些记忆出入倒也是真实的。

接着又叙:“今年二月间在农历除夕晚,英广播电台特别作了一个长节目,讲到中国近年成就,音乐文艺历史都讲到了,并译出毛主席词多首,我是被请讲鲁迅的,他为人和作品……听的人过数百万,影响甚大。”时年凌叔华77岁,信中依旧可感那份1930年代出院了要写点东西的抱负和精神气。

“请随时再给我们来信来稿,谈谈心……”

除了凌叔华的信,我还注意到丁玲致巴金信,是1984年12月2日的复信。巴金1984年9月21日致信丁玲,祝贺她创办《中国文学》杂志。“《北斗》杂志的主编创办《中国文学》,这是一件好事,我应当支持你们。”(《北斗》乃“中国左翼作家联盟”的机关刊物之一。1931年9月至1932年间出版,丁玲主编。笔者注)丁玲的回信写了三张纸,从问候,到谈其时创办杂志的困难。1984年丁玲右派问题彻底平反后,依旧充满文学激情,82岁的她发起创办了《中国》杂志(信中所提及的《中国文学》正式出刊时命名为《中国》),1985年创刊,初为双月刊,1986年起改为单月刊,同年年末停刊,共出版18期,历时一年有余。笔者1980年代初中期在复旦中文系求学时读过这本杂志。这本杂志的兴替起起伏伏。王增如的《丁玲办〈中国〉》一书讲述其详。丁玲在中国文坛(乃至中国现当代文学史上)也是颇有争议的前辈人物,所以也就能理解巴金在祝贺信中说的话:“我说‘你们的刊物’,并没有见外的意思,我一向认为文学事业是集体的事业,这里有集体的智慧,也有个人的苦心。”巴金向来不喜文坛分帮派,所以朴素无华的话,其实也是有深意在的。

我不专事研究巴金,也不研究丁玲,只是看过他们的一些作品,所以看到他们彼此的书信往来,读着觉得有意思。有疑惑之处,查查资料,发现简单的话语背后并不简单。此处撇开其他观念上的或者文坛人际之间的等等争议,耄耋之年的丁玲克服各种困难创办一本文学刊物还是颇为不易的。信中的这些话读来也是实在的:“我们都希望文艺界彼此的关系和谐些……我们不能再忍受那些左的或右的棍子、鞭子、枷锁、框框,我们也不再忍受那些庸俗的流言讹语。唉!可惜,我们现在都老了,但我们都想为我们文学的大团结、文学事业的健康发展繁荣,再多做事……”

▲丁玲写给巴金的信

联想到丁玲在《中国》创刊号“编者的话”中写到的:“我们要继承发扬‘五四’以来革命新文学的优良传统,同时也有选择地介绍其他各种现代形式和艺术流派,只要它们确有艺术特色,不但无害于读者,还能丰富我们的精神生活。”其言也切切。看《中国》杂志目录,刊物连接了许多如陈敬容、王蒙、绿原、汪曾祺等老作家,也连接了刘恒、残雪、舒婷、翟永明等年轻作家,推出不少佳作。

丁玲致巴金信最后写到:“如果可能,请随时再给我们来信来稿,谈谈心……即使三言两语,也是非常珍贵的。”

时光倏忽30多年过去了,是是非非,人故信在。这些笔迹,亦是珍贵的。

白石花笺上的问候

读汪曾祺1950年10月7日写给巴金的信,最感亲切的是信封,“上海霞飞路霞飞坊59号 李芾甘 先生收”。此时淮海路还是叫霞飞路的,自然淮海坊也叫霞飞坊的。巴金1937年7月迁居霞飞坊59号,与友人索菲一家同住,在此完成《春》和《秋》等作。期间有离沪去重庆,1945年底返沪,与病重的三哥又同住此处。1946年萧珊偕长女小林返沪后,一家人在此安家,直到1955年迁至武康路113号。说来巴金在淮海坊也陆续住了18年。并无攀附之意,只是1990年代我在淮海坊住过十年,不免生出些亲切之情。

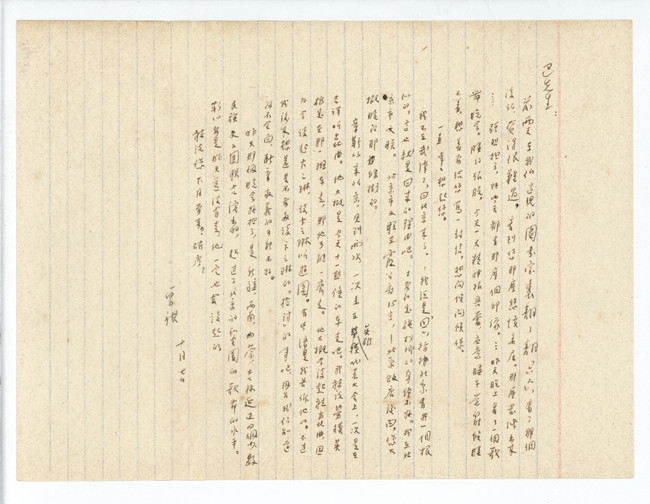

汪曾祺1946年7月自昆明经越南香港到上海,开始没找到差事,寄居西南联大同学兼好友朱德熙的母亲家,9月由李健吾介绍落脚于私立致远中学教书。1948年3月离沪北上。这一年半时间里与黄裳黄永玉相交甚密,也去过巴金淮海坊寓所。“1946年冬,开明书店在绿杨村请客。饭后,我们到巴金先生家喝工夫茶”(汪曾祺《寻常茶话》)。回到此信,开头说“在我们这儿的图书室里翻了翻《六人》,看了那个后记,觉得很难过,看到您那么悲愤委屈,那么发泄出来……强烈极了……想着要给您写一封信,想问候问候您。一直常常想起您”。接着谈了自己在北京市文联工作,见到了章靳以等。最后问“听说您下月要来,确么?”

▲汪曾祺写给巴金的信

从信中感受到汪曾祺关心想念巴金的感情。也想了解何以一篇后记引发汪曾祺的难过心情。《六人》是巴金年轻时翻译的德国作家鲁多夫·克洛尔的随笔集,分别讲述了浮士德、哈姆雷特、堂·吉诃德、唐·璜和达梅尔都斯及阿夫特尔丁根六人的人生和精神追求。巴金的译本由文化生活出版社初版于1949年9月,再版于1950年1月。初版的后记中提及翻译工作与当时主持文化生活出版社事务之间的冲突,“我的时间大半被一个书店的编校工作占了……”书店指文化生活出版社,由吴朗西创办,抗战期间巴金负责事务,抗战后吴朗西要接手,巴金不同意,俩人产生矛盾。“这本书(《六人》)的翻译就是在这种朋友的长期的折磨中进行着的。”1949年底巴金退出来,另创平明出版社。把这件事情的具体细节放一放,关注到汪曾祺信,可见汪曾祺是与巴金共情的,听说巴金可能去北京,更是翘首以盼。信纸上一个个小小的字,圆融老练的字,满溢出年轻汪曾祺的那股子率真和热情劲儿。

好多文人写给巴金的信来不及细读,唯粗粗浏览。浏览间发现三位作家皆用白石花笺。除凌叔华1936年信,方令孺1962年10月23日那封用白石“偷闲”图,黄裳1950年1月那封则为白石小鸡图,时间跨度从1930年代到1960年代。

方令孺的信很家常,邀巴金萧珊夫妇去杭州玩,“你们不是说秋天再来吗?最近听说郭沫若成仿吾傅抱石都在此。”(1962年10月23日信)隔了一年,同为10月,方令孺又致信巴金:“在这样透明的秋天,桂花香四溢的时候,你们没有来玩真可惜。”方令孺1958年离沪去杭州,曾任浙江省文联主席。读信可感她特别想念友人。她既盼着巴金他们去杭州,又恐扰着巴金的工作,“巴金同志正忙着呢,为我们国家做重要工作,我也不应当埋怨。冰心曾说也许要陪日本和尚来玩,届时你们能来吗?”又周到补句:“不过陪和尚玩也没意思。”殷殷的情意,隐隐的怅怀。此时方令孺66岁,独居杭州白乐桥。

如今的人们似乎信奉“你不联系我,我也不联系你”的默契,以之为现代人恰当的距离感和拎得清。不过,倘若想念盘桓心头,何不像汪曾祺那样就写几个字:“想问候问候您。”

作者:龚静

编辑:朱自奋

责任编辑:张裕

*文汇独家稿件,转载请注明出处。