今年再版的《人生拼图版》一书,其实是乔治·佩雷克完成于40年前的作品。书名直译为《生活使用说明》,已经说明了他描述完整生活全貌的宏大愿景。对于作家本人,实验、先锋、精妙、博物、智力优越,这些标签可能都能贴上。然而,这些又都是表征,他的归结点是要探索重述生活世界,经验感知的无限可能性。

你会发现,小说在他手中就像工具模型、人物成为一种功能化装置,故事本身变成“拼图元件”,就不足为奇了。这其实是一种历险:一方面佩雷克在创造新的形式结构因素,给传统小说“输血造血”;另一方面,如此实验、捯饬小说,是否会有大量“排异反应”,这还真不好说。佩雷克从生物学、数学、建筑学那里借来的建模思维,直接植入到小说里,形成了宏伟奇观:数理逻辑和结构,成了建制性因素。而这,肯定是需要“代偿”的,代价是情感和审美的式微退却,文学性面临离心危险。

小说张力来自表面是放纵的自由,内部是极端的约束

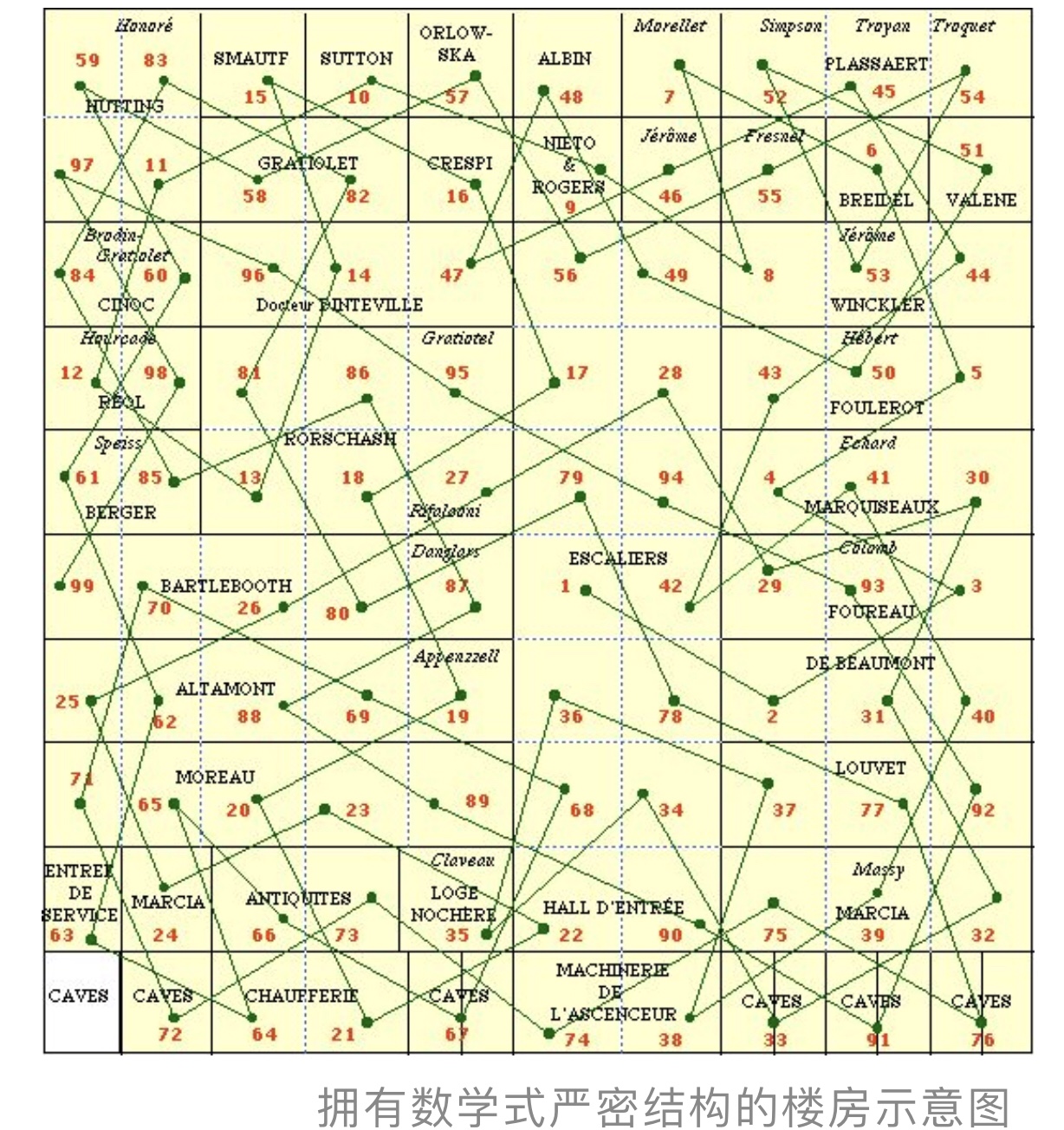

故事搭建在巴黎一栋公寓楼上,正好是容纳各个阶层、收集各种生活的空间集合。反讽的是,看似聚合场景的意图,却没有实现。公寓里的人际关系似乎并不存在,人们甚至连相遇都是罕见的。佩雷克按照建筑学的纵向剖面图,把居住空间划分为10×10的棋盘网格,每一格对应一章节。这种布置同时配合“国际象棋”走法,它用“马步”移动走遍各个方格,最终到达主人公巴特尔布思的房间。你会发现佩雷克最在乎的是什么?那就是网格、走法背后的无限性。它是排列组合深藏的“指数式”变换增量,模拟了宇宙的无穷。在我看来,佩雷克的形式本身也是叙事主题。他精确把握住了现代生活的实质——单子化、坐标化和区隔化生存。

每个人的生活都由“空间坐标”所决定,每个人都很难看到生活的联系与全景。只有作家的目光,才是一种“全景敞视”的生活指南。他就像位于中心瞭望塔的监控,逐层扫描所有房间的陈设、人物、物品和潜在故事。佩雷克一直在想象公寓楼的立面被拆除,“从底楼到阁楼的所有房间皆立刻、同时可见”。从而,你会感到小说里穿墙而过的窥视感,对家具摆设描写,事无巨细的恋物癖。它们恰好是罗伯·格里耶这类新小说派最独特的气质。只不过,佩雷克给出了“人生拼图”为何被物化的逻辑:“画中有组织的、协调的、有结构的,有意义的部分不仅都将分割为无生命的、无个性的、缺乏信息的、没有意义的部分,而且还是伪装的、带有错误信息的部分”。

《人生拼图版》依旧延续了限制性写作要素,只不过当这些变量太繁复交错时,我们未必有耐心、眼力辨认出那些“机关枢密”。正如缺乏情趣者,找不到笑点所在;才学不逮者,难见用典、隐喻的精妙。但是,好作品一定也要耐得起“寻常读法”。如果剔除掉所有这些形式创新、结构设计和游戏设置,小说本身还能剩下什么,是否仍有可读性?如果依旧没有影响到普通读者的“获得感”,那它就是成功的。《人生拼图版》的实验性,很容易让人联想到其他作品:如《跳房子》《哈扎尔辞典》《君士坦丁堡的最后之恋》等等。词典体、塔罗牌体等形式的花样迭出,最大意义在于改造了我们的读法。

伟大作品一定会有改造读者的力量。然而,方法再重要也绕不过内容,“怎么读”的前提是“能读到什么”。换言之,佩雷克的游戏其实是背着干粮起舞,他依然有无数分岔生长的故事,描摹生活的质感细节。“拼图”意味着故事既可拼凑组合,也可拆解单读,既不存在非此不可的完整线路,也没有先此后彼的顺序规定。不过,佩雷克还是好心地给了我们一个模糊主线,那就是巴特尔布思的故事。他的故事与作家创作观念形成巧妙“互文”:绘画、切割、拼图复原的过程就是小说写作的过程。其实,佩雷克在用故事本身,暗示你怎么写故事。

或许,佩雷克的这种写法本身就是隐喻:我们生活的现代性面貌就是科学主义无所不能,物化生活无所不在,情感生活疏离隔绝。佩雷克的实验反而是一种最大的写实。尽管就呈现生活全貌的愿景来说,他和巴尔扎克、左拉前辈有着相似志趣,但他却实现了新旧嫁接:描写技艺传统老实,表现形式夺胎换骨。刺目的是,他把重心从人和社会的关系探索,转向对物的世界沉浸迷恋;将原本线性时间艺术重组成空间表现艺术。

卡尔维诺称《人生拼图版》是“小说史中的最后一次事件”。这种评价说明了佩雷克惊人的“重装改造”能力。佩雷克正如“小说中的结构主义者”,始终在想象空间布置、分类,用空间的共在并置,打破小说发展的时序性。甚至,他用游戏的运行规则,操纵了小说的书写样态。这一切反而构成了极大张力:表面是放纵的自由,内部是极端的约束。

然而极致也会走向它的反面:小说的密度、节奏和力度因此受到极大消耗

然而,佩雷克倒不是天生就如此前卫,让我们来看他的起点——写于21岁的首部小说《萨拉热窝谋杀案》。1957年的作家,除了写作热情,就只剩下一堆烂尾,全是写不下去的文章和小说。佩雷克与朋友及朋友情人的南斯拉夫旅行,打破了这种状态。他默默爱上了朋友的情妇,并把偷情视为勇敢的行动:“投入虚空,做做蠢事,扰乱一切,置身险境”。这样我们就不难理解,作家为何把写作视为“事件”了,因为他从一开始就等同于冒险行动。《萨拉热窝谋杀案》的故事完全照搬了这段情感模式,佩雷克想老实写一部心理分析小说,把它当做治疗。

那个犹如空间诗人和魔法师的娴熟作家,只是后来的事。佩雷克一开始并不想冒险把我们引入迷宫(因为他自己都不确定能否走出),只是写了一个三角畸恋里的欲望、嫉妒、征服和占有。叙事者似乎在竭力说服自己,去爱上朋友布兰科的情妇米拉,不惜抛弃妻子安娜。事实上,他不过在冒险,证明有能力占有米拉。故事以一场未完成的谋杀收局:他企图联合布兰科的妻子,让她惩罚、干掉情敌布兰科,渔翁得利。这时的佩雷克是福楼拜式的:多情的反讽,虚情里还有笨拙。他把爱情阴谋镶嵌在1914年奥地利大公遇刺事件里,形成谋杀未遂和改变历史的互文,将不同历史空间穿梭并置。这种交叉套嵌的模式一直延续到了《佣兵队长》《W或童年回忆》里。

直到作家去世前,他未完成的最后一部小说《53天》,仍旧醉心游戏。那种故事套盒,在逐层衍生替换,就像发射卫星时必要的剥离。主人公是个法属殖民地教师,受托追查侦探小说家塞瓦尔的离奇失踪。他的唯一线索就是塞瓦尔所写的侦探小说《地穴》。佩雷克一直用障眼法“恶意”迷惑我们:那个《地穴》里的侦探也叫塞瓦尔,他在故事里又发现了另一本侦探小说《法官是凶手》。“为假犯罪虚构一个真犯罪,这个点子说实话很平庸、没新意,远不如为真犯罪虚构一个假犯罪更刺激、更难”。这句话也许是整部小说的启发。书中书,剧中剧的写法,让佩雷克实现了无数“分身”,叙事者和主人公的混同重合,又让故事虚实莫辨。

然而,我们也应反思,佩雷克是否是被游戏耽误的作家?因为极致也会走向它的反面:小说的密度、节奏和力度会受到极大消耗。换言之,他似乎从来没有把读者接受理解的限度、强度,纳入到“写作预算”里。

作者:俞耕耘 (书评人)

编辑:许旸

责任编辑:邢晓芳

*文汇独家稿件,转载请注明出处。