《阿拉姜色》是松太加导演的第三部长片,我因为工作原因接连看了三遍。最初是在今年六月,上海国际电影节开幕前,《阿拉姜色》已经确定入围金爵奖单元,我在电脑上看到了样片,即便是小小的画面,到最后也让我内心翻涌着感动。之后是影片的首映,在上海影城一厅的大银幕上,我再次感受这部影片情感和色彩的丰厚。一直想写几句,却一再耽搁,直到《阿拉姜色》低调地全国公映,想想再不写就迟了。

没有想到,时隔三月,这部电影在我脑海里依然崭新和动人。

电影节闭幕的那一夜,《阿拉姜色》拿下最佳编剧奖和评委会大奖,松太加在庆功的酒桌边说起一桩往事。他决意离家远行的前夕,把自己作了多年的画,堆在院子里一把火烧了, “妈妈站在旁边哭的呀”。如果这个场景拍出来,在肆意燃烧的火堆前,动人的毕竟是那个沉默的青年和他的哭泣的老母亲。就像松太加自己说的,“不要被后面的景色抢走,要记录人。”

《阿拉姜色》就是这样。它是一部围绕着一家人去拉萨的情节展开的公路电影。季节流转,沿途有风景,但看完全片,最终被刻进观众脑海的将会是“人的困境”。这里呈现的“人的困境”和地域没有关系,脱离了肤浅的神秘主义,这份困境的终极原因只是因为——我们生而为人。

电影从一场不详的梦开始。女主角俄玛从梦中惊醒,为亡者做了一场简易的法事。既揭示她有未能割舍的过去,也暗示了她晦暗的命运。在得到医院一张确诊书之后,俄玛就开始了行动,她急于从日常生活中脱离出来,独自踏上前往拉萨的旅途。

剧情的开端,松太加用直白、利落的方式交待了俄玛的人际关系,其中包括她最重要的两个男人:不明就里的丈夫罗尔基和倔强无礼的儿子诺尔吾。观众开始很可能是懵的,要在俄玛上路之后,才逐渐了解她为什么要去拉萨——她身患绝症,想要在死前去完成亡故前夫的遗愿。

张扬导演的《冈仁波齐》里的角色磕下第一个头时,画面非常震撼,但显然有着雕琢的仪式感。而《阿拉姜色》中的俄玛磕下第一个头去,同样震撼,同时又非常自然——好像只是在生活中用某种方式作一次远行。

松太加是摄影师出身,他曾为万玛才旦导演的早期作品掌镜,但在《阿拉姜色》里,他并不在意要拍到“壮美”的景致和画面,他的焦点在于人。影像在这里不是为了取悦观众,不是为了展示奇观,甚至也不去刻意追求某种风格,从而镜头变得准确且简洁。

第一遍看《阿拉姜色》的观众可能会非常震惊:俄玛并没能抵达拉萨,也未能抵达影片的结尾,她在影片的中间就离世了。女主角死了,观众最初投注了感情的移情对象没了,故事似乎一下子失去方向。但很快,松太加会让人们发现——死亡并非一切的终点。相反,随着一个女人生命的消失,情感在她的丈夫和儿子的身上传递了下去。女主角在剧情中间点的死亡,在这里不是一种剧作结构上的炫技或奇招,而是一种价值观的决定。

那就是:一个人的死亡不是终结,只是存在方式的一种转变。

在佛教故事里,即使是一个健康的人走过佛陀,佛陀所见这个人的生和灭会是同时发生的。在生命的旅程当中,随处可见此消彼长、一体两面的事。我在《阿拉姜色》里看到了这种辩证。譬如爱:丈夫罗尔基对妻子的爱,伴随而生的就是他对俄玛前夫的嫉妒;俄玛和前夫的儿子诺尔吾对母亲的爱,伴随而生的是他对罗尔基的忌恨。

松太加懂得这种生而为人的困境——人活在世上都有情感,有情感就有情感的障碍。甚至,情感越深,可能障碍就越深。《阿拉姜色》为什么动人,是因为它告诉我们还有跨越这种障碍的可能。

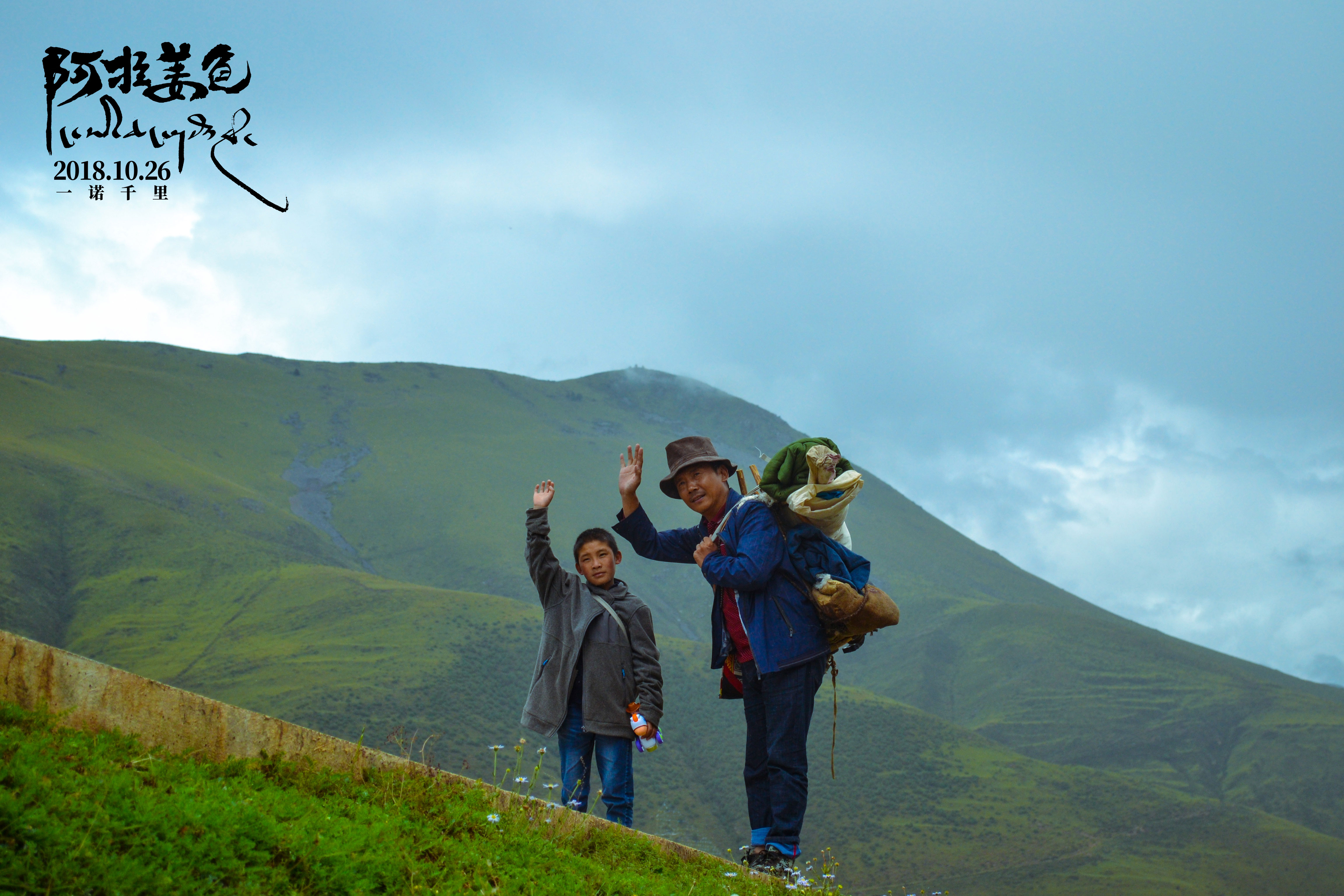

影片的后半段,罗尔基和诺尔吾这两个互相排斥、原先连面都不愿见的人,接替俄玛完成去拉萨的旅程。你可以说这像是一对“临时父子”,不得已才结伴而行,既是缘分,也是修行。这对互有敌意的人物,因为俄玛的死亡而真正走到了一起,并且因为这个所爱之人的愿望和承诺,结伴而行,走向拉萨。

以我个人的观感而言,直到影片进展到这部分,我开始逐渐注意到沿途的风景,季节流转。这或许是因为罗尔基和诺尔吾在沉默中逐渐靠近,一切开始变得和谐与松弛起来。松太加是用了含蓄、美妙的技巧,把《阿拉姜色》酿成了一杯美酒。而真正打动我的是,松太加没有让拉萨出现在镜头中。尽管我和剧中的父子一样期盼抵达拉萨,但导演停驻在“抵达终点”的前夕,他用一场朴素的剪发戏结束了这部电影,用生活的善意替代了信仰的神性:罗尔基和诺尔吾已经不需要抵达拉萨,因为他们心里已经有了一座拉萨。

片名《阿拉姜色》是藏语里的祝酒词,翻译过来是一句热情友善的邀请:“请您干了这杯美酒。”在我看来,这部电影也像是一次怀着深情的邀请。

作者:卫西谛

编辑:黄启哲

责任编辑:卫中

*文汇独家稿件,转载请注明出处。