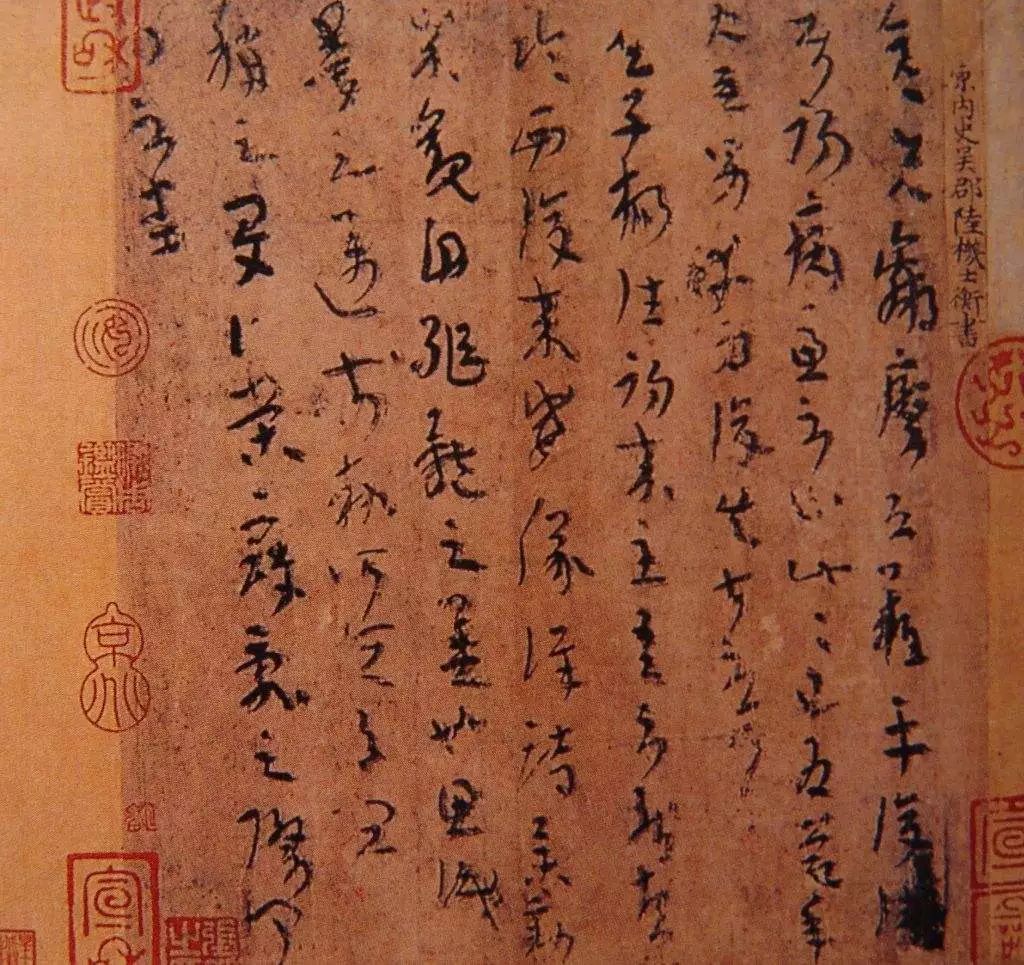

海派书学,山峙渊渟,泽广流深。西晋初年,陆机兄弟由东吴北上洛阳,偏处海隅的华亭文化由南而北,交融激荡,从此正式进入华夏文化的历史书写。陆机被后世推为“太康之英”“百代文宗”,中国现存最早的文人书法真迹就是陆机的《平复帖》。陆机所著《文赋》气象恢弘、格局阔大,于文艺精髓钩玄摘秘,影响深远,唐人孙过庭《书谱》深得沾溉,遂有“仰匹《文赋》”之誉。有明一代,以董其昌为代表的“云间书学”繁荣兴盛,蔚为壮观。近现代以来,上海逐渐成为经济、文化中心,流寓沪渎的客籍书家不胜枚举,人才辈出,精彩纷呈,“海派书法”遂于清末民初逐渐成型。

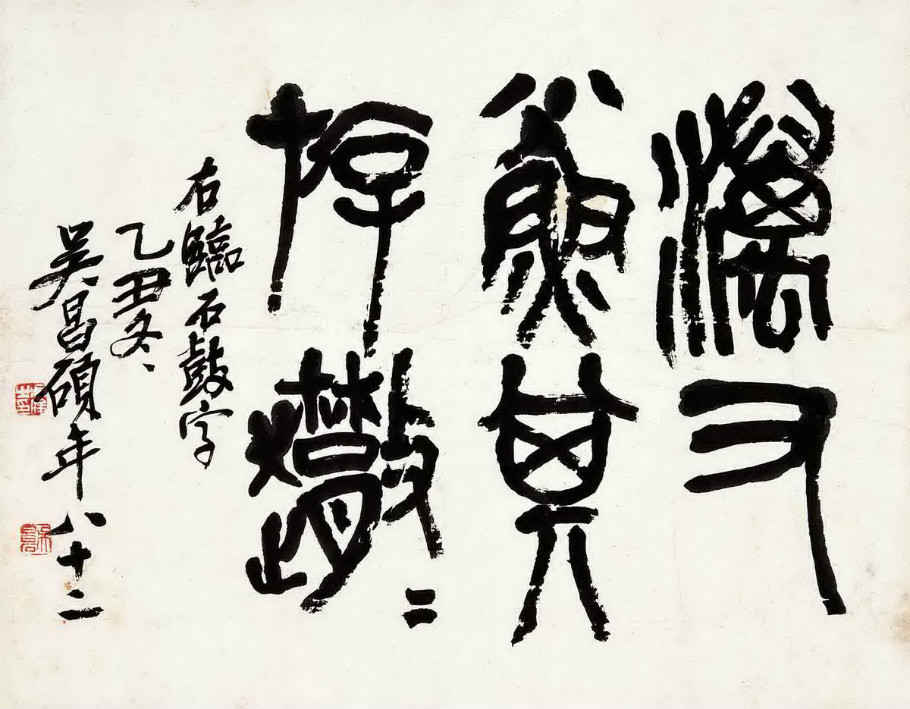

日本学者大村西崖1901年刊行《中国美术史》,首次将赵之谦视为近代海派书坛的鼻祖。潘天寿1926年著《中国绘画史》,以赵之谦、吴昌硕为海派书画两大领袖,认为赵“以金石书画之趣作花卉,开前海派之先河”,吴“以金石篆籀之学,为后海派领袖”。“豫园书画善会”在沪上近30个书画艺术团体中影响最大,该会1920年初刊《海上墨林》,后陆续增补重印,记录了从宋代至20世纪30年代约700多位海上书画家的籍贯、简历、艺术造诣。自1862年赵之谦游寓沪滨,到1909年上海成立“豫园书画善会”,再到1961年上海书法篆刻研究会成立(新中国成立后首个书法家协会组织)……海派书法是中国近现代文化史上一道亮丽风景线。

海派书法百年发展历程,折射出传统江南文化与现代都市文明的碰撞与融汇。传统江南文化具有丰富的创新内蕴,海上都市文明促成了江南文化的别开生面。海派书法与江南文化的表层关联,主要表现为江南地缘美学与文化影响了海派书法的发展,如江南的山水风物、人情物理,士绅家族的诗礼传家,近代江南图书出版与收藏等。江南的柔美、宽和、精细,江南的君子之道,江南的“书卷气”,江南的不激不厉、风规自远……海派书法整体的特色可以在江南地缘美学中找到根源。

海派书法深层的江南文化渊源,主要表现为两个方面:诗学与帖学。

首先,中国书法家自二王以来,主体身份是官僚、学者、文人,或曰“文人士大夫”。“文人书法”的核心本质是“通达”与君子“游于艺”。《周易·坤卦》之《文言》:“君子黄中通理,正位居体,美在其中而畅于四支,发于事业,美之至也。”苏轼说:“诗不能尽,溢而为书,变而为画,皆诗之馀。”辛亥革命后,一大批清廷末代官员流寓沪上,海派前期书家多为集官僚、学者、文人为一身的士大夫群体,如陈宝琛、沈曾植、陈三立、朱祖谋、康有为、曾熙、郑孝胥、李瑞清,其政治身份为帝王太傅,为封疆大吏,文化身份则为诗坛盟主,为文苑词宗,海派书法由于这批末代士大夫的加入而具有极强的诗学特性。他们以文人馀事涉足丹青翰墨,展示了勃发的艺术创造力。一方面,能够适应都市文化、商业社会的需求;另一方面,他们的创新活力又得益于“文人”身份而能将传统文化底蕴创造性表达出来,恰恰是这一点为当前海上书坛所欠缺。海派后期书家虽受新文化运动洗礼,也仍然深具传统文化底蕴,如沈尹默、王蘧常、白蕉、潘伯鹰等。“诗书画印”兼擅是吴昌硕以来海派书法的追求,是以书法为文人馀事的文化传统与近代海上都市文化相融汇的结果。

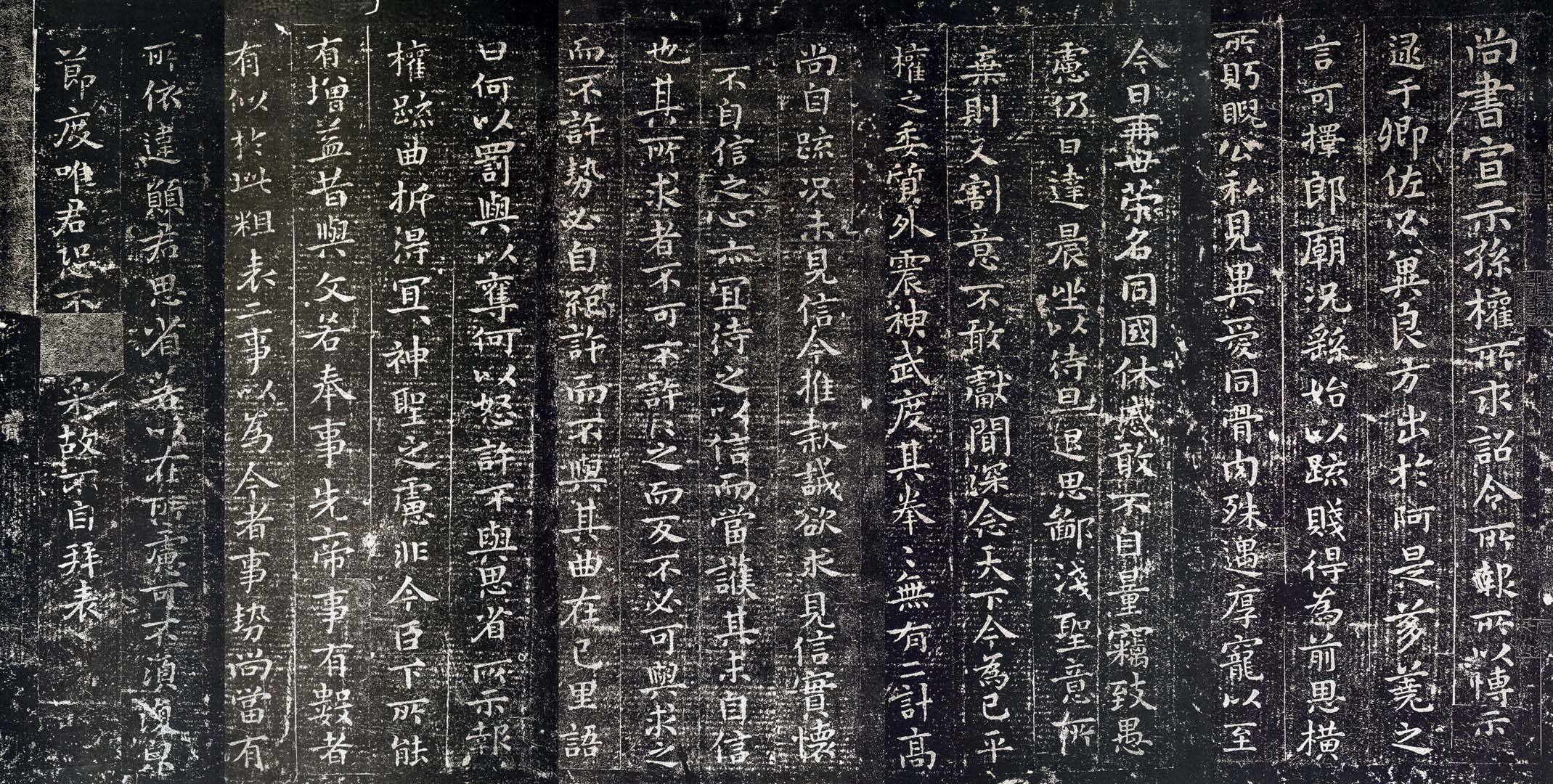

其次,伴随晋室东渡,书法史上著名的“衣带过江”(王羲之叔父王导将钟繇《宣示表》缝入衣带携过长江)这一标志性事件,揭开了江南帖学的帷幕,二王帖学从此主导了中国古代文人书法的演进。海派名家沈曾植《海日楼题跋》较早对帖学的“江南性”予以关注,强调江南文化对二王书风的构建作用,“大令改右军简劲为纵逸,亦应江南风气而为之”,“王氏之同化于吴久矣”。清代以降,帖学出现颓势,阮元、包世臣、康有为等大力提倡碑学,尊碑抑帖,尊北抑南。近现代海派书法则重新回归了“南派”帖学并使之重获生机。这不单纯是艺术风格层面的问题,还关乎书学的正统。《中庸》:“宽柔以教,不报无道,南方之强也,君子居之;衽金革,死而不厌,北方之强也,强者居之。”朱熹《四书集注》:“南方风气柔弱,故以含忍之力胜人为强,君子之道也。”江南水乡的柔美,江南人性格的宽和,江南的吴侬软语,江南饮食的精细,江南的君子之道……凡此皆与毛笔的柔软圆润、宣纸的绵韧光洁,与文人书法的“游于艺”具有内在的同一性。北方碑版的刀刻、石块、风霜、剥蚀,固然能带来别样的雄强苍劲之美,可供书法借鉴取资,但终究不能代替帖学正统。近现代海派书家一方面以帖为主、以碑济帖,碑帖结合;另一些书家则纯在帖学中讨生活,以帖济帖,不为碑学之风所动,继续从传统帖学中别开生面,使之重放光彩。海派书法回溯江南帖学,是对传统江南文化的认同,是对传统文人书法的承宗继轨,是在续一种中国文化的正脉。

作者:华东师范大学中文系副教授韩立平

编辑:吴钰

责任编辑:卫中

*文汇独家稿件,转载请注明出处。