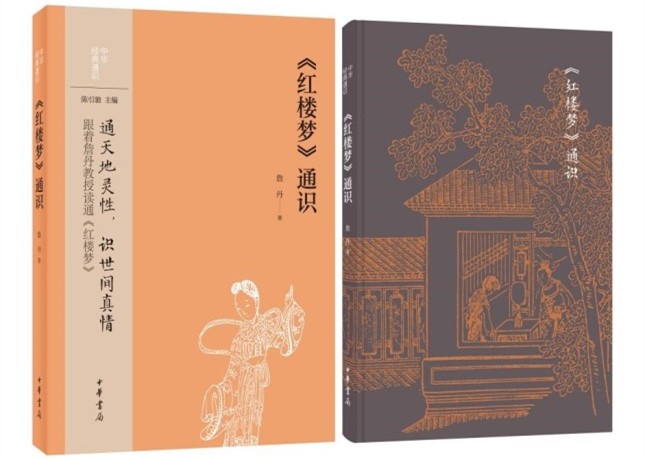

《〈红楼梦〉通识》

詹 丹 著

中华书局出版

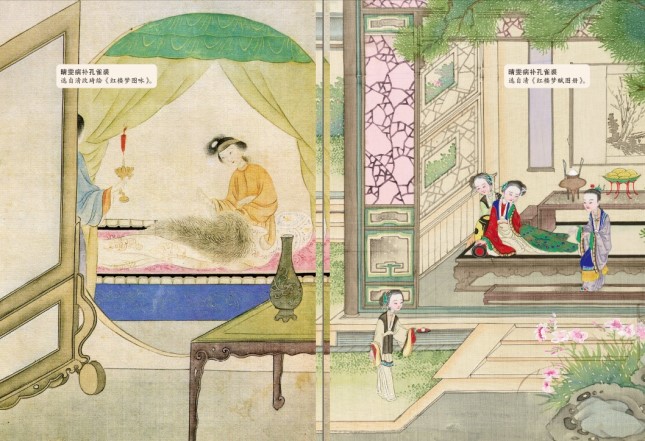

上海师范大学詹丹教授研读《红楼梦》数十年,结合个人阅读经历,真诚分享阅读《红楼梦》的障碍和扫除障碍的心得,分析了《红楼梦》的思想与艺术、版本与价值、作者家族、续写与再创造、跨文化传播、“红学”队伍等问题,让读者全方位读通悟透《红楼梦》。作者尤其注重分析《红楼梦》中日常生活的诗意和机锋,拉近了与现代读者的距离,帮助读者对生活由钝感到敏感,重塑审美化的人生态度。

>>内文选读:

天下文体入“红楼”

《红楼梦》虽然是以散文化的白话写成的小说,但里面也夹杂了诗、词、曲、赋等各种文体,类似宋代人说的“文备众体”,有人甚至认为《红楼梦》就是文体意义的百科全书。不过,以往说到《红楼梦》的“文备众体”现象,较多关注各种文体类型,关注小说在散文化的叙述中,还穿插进哪些诗、词、曲、赋等韵文。即使有学者讨论过语言体貌特征(所谓“语体”),也就主要集中于骈偶语言与散化语言或押韵与不押韵语言的交互错杂问题,总体讨论并不充分。

文学是语言的艺术,小说文体最终要落实在语体特征上。《红楼梦》的“文备众体”特点在很大程度上就表现为语体的多样性。本节从语体这一特定角度切入“文备众体”问题,注重讨论《红楼梦》在语体意义上的押韵的骈偶语言与不押韵的散文化语言的交错、文言文和白话文的对立、对峙以及高雅的语言与通俗乃至粗俗语言的交相融合等特点,探究一下,在这样的语言特征下,可以让我们看到一些怎样的社会文化内容,从而使大家不仅停留在语言的表面,还能对“文备众体”现象获得比较深入和细致的理解。

《红楼梦》鲜明的“文备众体”特征,一个重要表现就是叙事表达方式与抒情方式的统一,是历史学与诗学两大传统的合流。

历史地看,古代诗词抒情性的诗词韵文都是在生活语境中产生,后人接触这些诗词时,其原初语境已从诗歌背后脱落。我们所读诗集多从诗人生活中抽象出来,在理解上缺乏生活土壤支撑。诗词作品脱离历史语境流传的现象古人已有所识,唐人曾尝试建立一种将诗放回生活语境来接受的方式。唐代《本事诗》就是把诗与生活事件结合起来编排的体例,将每一首诗放回生活语境中,揭示其产生缘由,方便读者以一种具体的而不是抽象的、整体的而不是片断的方式来理解诗歌。

宋代延续本事诗传统的是欧阳修,这表现在他的《六一诗话》中。“诗话”最早由欧阳修提出,《六一诗话》也成为中国文学史上的第一部诗话。之所以取名“诗话”,欧阳修本人没解释,倒是司马光《续诗话》给出了解释,他说,他的名声才能不及欧阳修,之所以敢作《续诗话》呼应欧阳修,是因为他的诗话和欧阳修的《六一诗话》有相同处——都是在“记事”。可见,“诗话”之“话”特指“叙事”,“诗话”便是“关于诗歌的事件”。清代学者章学诚在《文史通义》中将小说归于诗话门类,在诗话类别中谈到中国小说发展。在他看来,小说将诗歌和事件统一了起来。尽管他竭力批评小说发展每况愈下,但认为小说整合了叙事和诗歌却是符合实际的,这在很大程度上呼应了“文备众体”的语体特点。下面我们从语体的韵散交错、文白对峙等视角对《红楼梦》做一分析。

(1) 韵散交错

首先,《红楼梦》人物对话沟通的基本方式是散文化的,当散文化的言语方式转换成诗词等韵文时,就有了一种间离效果,即人物可以从情景中暂时脱出来,以客观的立场看待人物的言语交流,完成散文难以完成的某些功能。

比如让一个人在日常言谈中发表高大上的话会显得可笑,但如果以赋一首诗歌来抒发一下,我们似乎就变得容易接受了。在小说中穿插进诗词,其实也是遵循着古代“诗言志”的惯例,用曲折迂回的诗词艺术方式,使包含着远大志向的宏论容易被大家接受。这样,薛宝钗才会在她的《临江仙》中借咏叹柳絮,来抒写“好风频借力,送我上青云”的志趣,否则让她用散文化的口语对人说出来,就会让人觉得怪怪的。另外,坠入爱河的人当面向恋慕的对象表达爱意总有点羞涩,特别是在传统社会中,男女之间的交往有许多禁忌时更是如此。但把这种爱意放在韵文体的诗词曲中写出来,就不至于那么难堪。当诗歌承载人的情感时,诗歌也就成为双方交流、沟通的媒介,并从日常散文化语言中独立出来,人物也就不需要直接面对对方,这时,诗歌既是情感交流的媒介,也是保护自己的屏障,可以写出当面不便说、无法说、不敢说的许多话。林黛玉的有些诗甚至是当着贾宝玉的面也不便言说的,她借助诗歌这种特殊的文体,营造出一个与现实暂时隔离的世界,让自己沉浸其间、陶醉其间,从而更方便、更顺畅地把郁积在自己心中的隐秘情感倾吐出来。比如,林黛玉在贾宝玉赠送她的旧帕上题下三首绝句,借着对自己眼泪的题咏,表达她对贾宝玉的全部爱。但这种抒情,林黛玉不会当宝玉面用散文化的言语表达出来,似乎只有用韵文的方式才能恰到好处地承载这份情感。可以说,韵散交错的语体方式,达成了人物不同情感或者情感不同层次的个性化交流和抒发。

其次,从叙事整体结构看,韵散交错不仅仅意味着人物顺畅地抒发了情感,也不仅仅意味着交流方式,特别是抒情方式的改变,也是叙事系统本身的分化和互补。

《红楼梦》在散文中夹杂诗词韵文大致分为两部分。一部分固然成为人物的交流或者自我的抒情方式,另一部分则停留在整体化的叙述层面,即作者通过某种艺术手段将诗、词、曲等韵文插入情节中,让其成为小说情节的组成部分。比如第五回贾宝玉神游太虚幻境时,在警幻仙子的引导下,看到了“金陵十二钗”册子中的判词,也听到了“红楼梦”的套曲。这些判词和曲词,其实对小说主要人物未来命运都有暗示和解释。但之所以不用散文化的语言直接叙述出来,而是通过画册中的韵文判词和演出中的曲词来暗示,是因为这些内容带有谶纬式宿命思想,是对人物未来命运提前作出的一些暗示,并不属于当下按照正常时间顺序展开的故事情节。这样,一方面看,诗、词、曲等韵文语言的跳跃式连接,采用意象组合等修辞手段,其解读本身的模棱两可,难以有定论,可以和暗示人物未来命运的神神道道的内容相协调,理解得不确切、不清楚,也可以用天机不可泄露来解释。另一方面,日常生活的正常推进和未来命运的暗示,其实是分属于两种不同的叙述体系,所以散文和韵文,其实就是承载了两种不同叙述功能的结构性互补,是对日常平凡世界的叙述层面和神秘的暗示未来层面的互补。

不过,散文化叙事与韵文更深刻的关系在于二者之间的生成关系,即叙事为韵文提供了充分的语境,而韵文又把叙事的境界提升了。如前文所述,林黛玉的葬花词与用散文化的语言对她不幸身世的叙述密切关联起来,其感人的力量大大强化,而她的身世,也在韵文葬花词中,得到了定格化理解。甚至一直到后来,“黛玉葬花”成了其形象标志,成了对其定型化的一种理解,但这种理解,其实是把关于她的散文化叙述和韵文化抒情融合在一起的。而跟她学诗的香菱,更是体现了韵文抒情与散文叙事结合所反映的社会的深刻性。

“香菱学诗”是《红楼梦》中的著名片段。香菱原本是甄士隐家的女儿,幼时被拐卖,养大过程中,被打到失忆,彻底忘记或者不敢提自己的身世,人贩子才把她卖给呆霸王薛蟠为妾。她是小说中最痴迷于诗的人,她的不管不顾地创作,不是简单地为小说的散文化叙事贡献出她的诗歌,而是表现她写诗的动力来源于苦难命运的挣扎,是以诗的迷人来对苦难现实的逃避。她是以执着的写诗来慰藉她的不幸。但小说的深刻性或者说一种悖论在于,尽管好色粗俗的薛蟠没有资格做她的依靠,但薛蟠外出经商时,香菱在大观园写成最好的一首诗仍是借月渴慕团圆,小说交代说这首诗是梦中得来的。其蕴含的无意识心理,还是把自己定位为思念丈夫的一位闺中女子形象,从而加深了香菱无法改变的悲剧命运。这样,诗的难以确切解读的神秘性再次和主人公的深层次意识心理相关联,其与散文化的叙述结合起来,刻画出了一个全面立体又深刻的香菱形象。

(2)文白对峙

《红楼梦》作为一部经典白话小说,人物日常交往自然以口语白话为主,但在某些场合出现白话和文言对峙情况,也很值得回味。

第十八回元妃省亲,元妃与众亲友对话多用口语白话,而他人回答却多用文言书面语,如元妃说:“当日既送我到那不得见人的地方处,好容易今日回家娘儿们一会,不说说笑笑,反倒哭起来。一会子我去了,又不知多早晚才来。”因问:“薛姨妈、宝钗、黛玉因何不见?”王夫人答曰:“外眷无职,未敢擅入。”后来再问:“宝玉为何不进见?”贾母答曰:“无谕,外男不敢擅入。” 母亲对女儿、祖母对孙女居然说这样的书面化语言,显得刻板又僵化。

但这里的情境是,贾母和王夫人面对的不仅是孙女、女儿,更是皇家贵妃,需要用一种非常严肃的书面化语言对答。从表面看,元妃说话情真意切,而王夫人、贾母的书面语言似乎在控制情感,但深一步看,这种语体的差异却暗含着礼仪的差异。贵妃对祖母和母亲可以用轻松随便的大白话交谈,以此表现她的亲切,而祖母和父母却不可以如此,这体现了皇家的尊严。一般而言,高层贵族可以用口语言说,这种身份和语体的差异反而表现出贵族阶层的体恤下情,而下层则需要用合乎上层身份的语体来应答,以此显示对上层贵族的尊重。(也许在今天,我们还能隐约看到一点这样的痕迹,比如在大会中,同样是上台说话,主持人一般会称平头百姓的是“发言”,称领导的是“讲话”,书面化的名称“发言”暗示的是相对拘谨,大白话的名称“讲话”暗示的是放松随意,由此划出了他们地位的差异)语体的文白差异暗含着礼仪文化的等级制度,其中还进一步蕴含着情与礼、忠与孝的冲突。

当然,这样的表现也不是一成不变,与之形成鲜明对照的是元妃和父亲的一段对话:

(贾妃)隔帘含泪谓其父曰:“田舍之家,虽齑盐布帛,终能聚天伦之乐;今虽富贵已极,骨肉各方,然终无意趣!”贾政亦含泪启道:“臣,草莽寒门,鸠群鸦属之中,岂意得征凤鸾之瑞。今贵人上锡天恩,下昭祖德,此皆山川日月之精奇,祖宗之远德钟于一人,幸及政夫妇。且今上启天地生物之大德,垂古今未有之旷恩,虽肝脑涂地,臣子岂能得报于万一!惟朝乾夕惕,忠于厥职外,愿我君万寿千秋,乃天下苍生之同幸也。贵妃切勿以政夫妇残年为念,懑愤金怀,更祈自加珍爱。惟业业兢兢,勤慎恭肃以侍上,庶不负上体贴眷爱如此之隆恩也。”

元妃对父亲说话与对母亲说话的内容并无多大差别,但对父亲说话的语体却全用文言,父亲毕竟是朝廷命官,向父亲表达骨肉分离之情,在语体上还需遵循皇家礼仪,于是,内容和形式产生分裂,这种分裂在其父冠冕堂皇的回答中被小心翼翼地弥合起来了。贾政除了表现对皇上的感恩外,还劝说元妃一心侍候皇帝,在尽忠的绝对要求中,父女之情没有了存在余地,文言表达形式的整肃,达到了与忠君礼仪的高度统一。

红楼人物言语文白对峙情况,在书面文字表达或在情节推进中引入其他文类时也会出现,最典型的例子是第三十七回的探春结社。探春向贾宝玉发出的帖子是用典雅的文言文写成,还用了较多典故,基本以骈偶句式贯穿下来,结尾曰:“孰谓莲社之雄才,独许须眉;直以东山之雅会,让馀脂粉。若蒙棹雪而来,娣则扫花以待。”探春以女性身份与男性一争高低,不但要脂粉女子藐视了须眉男子,而且在结尾自称为“娣”而不是妹,力图模糊性别界限,使得文章主旨透出的英气和骈偶词句的铿锵有力很好地协调起来。也是在小说的这一回,跟他们贾家同一宗室的贾芸想攀高枝,尽管比宝玉大好几岁,但在一时的戏言认父子干亲后(虽然从辈分上说,草字辈确实比玉字辈低),居然还煞有介事地认真起来,不但以宝玉儿子自许,还设法给宝玉送了两盆海棠花大献殷勤,并随花附上一封用大白话(也不伦不类夹杂几个文言字词)写成的帖子,其中有这样的句子:

前因买办花草,上托大人金福,竟认得许多花儿匠,并认得许多名园。因忽见有白海棠一种,不可多得。故变尽方法,只弄得两盆。大人若视男是亲男一般,便留下赏玩。

这样的大白话以及贫乏的用词,自然让人忍俊不禁,但把这帖子与探春诗帖相对照才更有意思。前者是文言,后者是白话,文言容易给人距离感,白话则更贴近生活。探春用骈偶句式的信笺谈诗论社,一方面诗社确有远离当下生活的一面,用文言书写十分恰当,但她借此想跳出身为女性的狭隘意图也十分明显。如果说探春使用文言助力了她飞扬的英姿,那么贾芸使用白话恰恰让他低矮下去,把自己矮化到尘土里去了。文言的距离感和白话的贴近感,在各自的作者手里得到充分的发挥。进一步说,男女有别和长幼有序的人伦问题,在两封不同的信笺里,通过不同的语言方式得到了新的处理,正因为这种颇具新意的处理,又把我们对语体的思考,再次带向了社会文化方面。

>>作者简介:

詹丹,上海师范大学人文学院教授、博士生导师,都市文化学博士点带头人,兼任中国红楼梦学会副会长、上海市古典文学学会副会长。

作者:詹 丹

编辑:周怡倩

责任编辑:朱自奋