《西班牙帝国:走向全球霸权之路,1492—1763》

[英] 亨利·卡门 著

罗慧玲 译

中信出版集团出版

1492年,也就是奥斯曼帝国攻陷君士坦丁堡的近40年后,卡斯蒂利亚女王伊莎贝拉和阿拉贡国王斐迪南二世进入格拉纳达,伊比利亚半岛最后一个伊斯兰国家沦陷。同年,伊莎贝拉女王资助的航海家哥伦布登陆新大陆。西班牙,这个偏居欧洲西南一隅、由卡斯蒂利亚和阿拉贡组成的君合国,开始走上了大国崛起之路。

16世纪,西班牙同时在旧大陆和新大陆大举扩张。它通过继承关系获得了尼德兰和整个葡萄牙帝国;它在意大利半岛与法国争霸半个多世纪,将米兰和那不勒斯王国等地收入囊中;它在地中海遏制了奥斯曼帝国的扩张,攻取了北非海岸的一些伊斯兰据点;它派往新大陆的探险家摧毁了古老的阿兹特克帝国和印加帝国,向北深入密西西比河流域,向南抵达拉普拉塔河流域,在今天美国到阿根廷之间的大片美洲土地上建立了统治;它还以美洲为基地,穿越太平洋,占领了菲律宾群岛,建立了一个以马尼拉为中心、联系着中国、日本和新大陆的贸易网络。它的商船将地中海、大西洋、太平洋和印度洋连为一体,它的士兵、商人和传教士足迹遍及欧、亚、非、北美和南美五大洲。西班牙帝国成了一个名副其实的日不落帝国。

17世纪以后,帝国开始面临一系列的危机。荷兰和葡萄牙的独立以及美洲原住民的反抗从内部撕裂着帝国。在外部,法国的崛起终结了西班牙在欧陆的霸权,荷兰和英国的崛起使西班牙丧失了海上优势。西班牙王位继承战争后,帝国沦为法国的附庸。七年战争后,西班牙被迫将密西西比河以东的土地割让给英国。帝国在美洲开始退却,帝国余晖将至。

本书回顾了1492-1763年西班牙的帝国之路,为我们展现了一个通过联姻、征服、贸易和传教建立起来的复合型海洋商业帝国的全貌。全书持一种独特的反西班牙中心主义的观点,认为西班牙帝国是西班牙人、意大利人、德意志人、比利时人、葡萄牙人、菲律宾人、美洲印第安人乃至中国人的一桩共同事业,不是西班牙创造了帝国,而是帝国创造了西班牙,是21世纪关于西班牙帝国的全新阐释。

>>内文选读

西班牙帝国:传奇背后的悲凉

当一个帝国日薄西山之时,人们通常都会视其为所有顽疾的罪魁祸首。回顾历史,任何时候都没有哪个帝国被真正视为成功的典范。不幸的是,正是这种对失败的敏感意识,助长了人们对西班牙统治世界的这段历史的无尽演绎。西班牙人谴责其他人,而其他人也谴责西班牙:它们是帝国冲突中持久对峙的双方。西班牙人对外国人的责备可以从士兵马科斯·德·伊萨瓦的作品中找到佐证,伊萨瓦忠实地服务于腓力二世,但就在其职业生涯于16世纪80年代结束时,他却已开始质疑这一切是否有意义(要知道,这可是在帝国建立了仅仅一代人的时间之后啊!)。他写道,“我一直在西班牙以外的地方游走,与意大利人、法国人、荷兰人、瓦隆人、弗朗什-孔泰人、土耳其人和阿拉伯人交谈”,他得出的唯一结论就是:“我们的国家被所有人憎恶厌恨。”他的态度带有强烈的民族主义色彩,只看得到卡斯蒂利亚的好处和其他地方的坏处。我们不妨引用他的评论:

西班牙以外的这些民族是国王陛下的臣民、朋友或盟友,但他们本质上是反复无常、不可靠、易怒且容易受挑唆的。我们国王的丰功伟绩和西班牙人的神圣名号,使我们鲜有朋友。在过去,西班牙人深受各国人民的爱戴,但在过去的90年里,我们被憎恨厌恶,这一切都是因为战争。嫉妒是一种永不停息的蠕虫,它是土耳其人、阿拉伯人、犹太人、法国人、意大利人、德意志人、捷克人、英格兰人和苏格兰人怨恨和仇恨我们的根源,这些人都是西班牙人的敌人。即使在新大陆,西班牙的强大武器也招来了仇恨和憎恨。

像20世纪的美国人和苏联人一样,西班牙人必须学会忍受广泛的敌视。1632年,一位在布鲁塞尔向腓力四世述职的西班牙官员表示,“对西班牙人的仇视令人难以置信”。大多数西班牙人受自身世界观的局限,无法认清“帝国”身份势必要付出代价。1570年,身在米兰的一位官员感叹道:“我不知道西班牙的民族和帝国是怎么了,世界上竟找不出对他们存有好感的外族人。”

另一方面,那不勒斯的经历是一个经典的例子,可以说明其他人是如何指责西班牙的。正如我们看到的,意大利人一直声称西班牙人摧毁了意大利半岛的南部。哲学家和历史学家贝内代托·克罗齐是第一个质疑这种说法的人。关于19世纪意大利南部的问题以及那不勒斯“缺乏国家政治生活”的现象,克罗切分析了经济学家安东尼奥·塞拉发表于1613年的著作,他指出,如果那不勒斯贫穷,那真正原因就是自身的不努力。应该受到责怪的不是西班牙人,而是那不勒斯人自己。外国资本家(即热那亚人和威尼斯人)如果能够在意大利南部致富,那是得益于“他们自己推动的产业发展,而非当地人”。克罗齐的作品发表后,再没有严谨的历史学家把意大利的问题完全归咎于西班牙帝国的统治了。帝国的影响总是模棱两可的。在意大利,那不勒斯王国未能克服自身的问题;相反,米兰则从西班牙驻军带来的商业契机中获益。在反对西班牙的80年战争带来的混乱和破坏过去许多年后,尼德兰北方人可以满意地回顾他们所获得的经济利益。客观地看,外国势力的统治并不一定会导致灾难。

西班牙人自己都不确定他们的帝国冒险是否成功。国际势力、道德主义者(以及许多纳税人)不断地指出,帝国伟业并未使国家变得更好。一些知识分子向帝国内的盟友们抱怨事态发展得并不顺利。阿拉贡历史学家阿亨索拉在1602年写信给佛兰德学者于斯特斯·利普修斯时说:“我们希望被视为美好事物的保护者,但事实上我们至多是个幽灵或是幻影。”1604年,在另一封同样写给利普修斯的信中,阿亨索拉又说:“(在比利时)我们消耗着士兵和金钱;在这里,我们在自我消耗。”在帝国的鼎盛时代,成千上万的西班牙人离开了西班牙,轻松逃离了贫困,逃向了承载着美好希望的加勒比、新世界和亚洲——“而西班牙则陷于悲惨黯淡之中,生机消耗殆尽”。但是,也有许多人认为那些承诺是虚无缥缈的,就如同阿亨索拉所说的幽灵一样。1593年,一位绝望的殖民者从新西班牙写信来说:“不要被欺骗,不要听他们怎么说美洲。只愿我不曾住在这里,上帝知道我是怎么活下来的。”

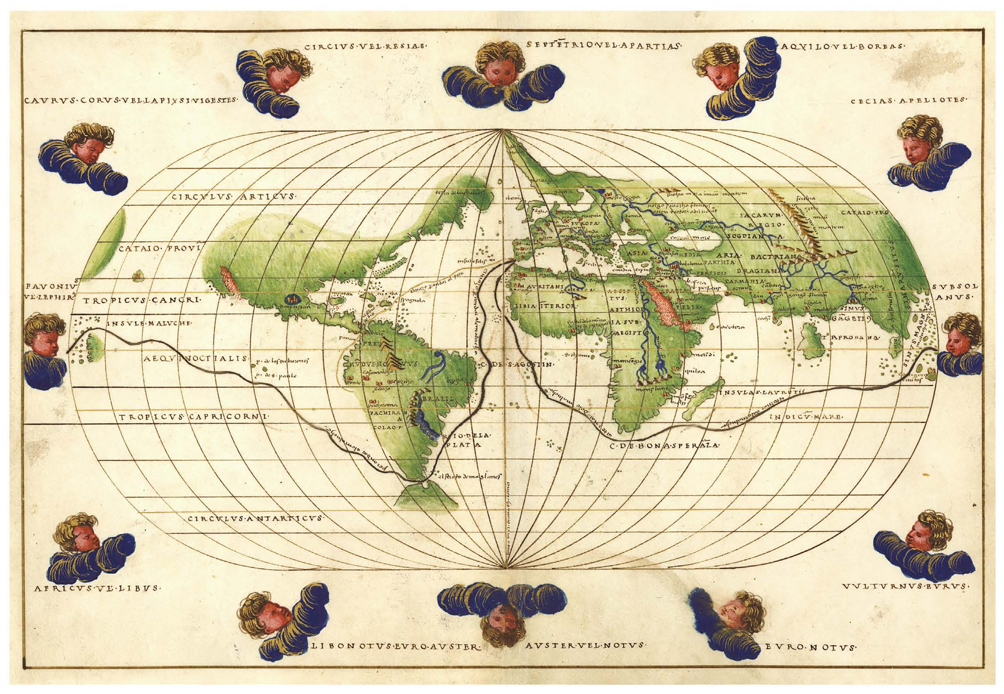

▲1544年一位热那亚制图师绘制的世界地图,图中标注的线路是麦哲伦环球航行的线路。

帝国事业中永远充满着双面性,既有傲人的成就,又有令人蒙羞的经历。来自世界各大洲的所有民族都共享着这种自豪感和耻辱感,如果没有他们,这个全球性帝国的建立将无从谈起。为全球统治付出的代价总是高昂的。彼得·保罗·鲁本斯在思考比利时在西班牙战争安排中的角色时这样说:“我们的国家,必定沦为悲剧的战场和剧场。”无论从哪个层面来看,这场悲剧都是巨大的。例如,加利福尼亚传教所传播的福音并没有给印第安人带来暂时的救赎,印第安人的人数急剧减少。“他们自由时过得很好,”一位方济各会的传教士哀叹道,“但我们一让他们变成基督徒并过上社区生活,他们就会生病和死亡。”有一些代价是无法衡量的,其中西班牙人也扮演了关键的角色:成千上万的人在战争中丧生,成千上万的人死于海上的沉船。卡斯蒂利亚人死在远离家乡的地方。一代又一代的母亲和妻子将佛兰德的田野视为“西班牙人的墓地”。许多人的死轻于鸿毛,例如1619年受遣去往新大陆的4000名士兵,出海没有几天就在大西洋的风暴中丧生。这是“泰坦尼克号”沉船事件死亡人数的两倍多。英国大使从马德里发回报告说:“损失非常大,这里的人感到非常悲痛,但他们表现得好像会立即修复一切。”

这些只是所有损失中的一小部分。在尼德兰,真正的代价是数万比利时人和荷兰人为保卫家园而牺牲,这远远超过阿尔瓦公爵处决的1200人。西班牙作为世界强国时犯下的暴行往往是西班牙人的责任。“我们在大约两个半小时内杀死了8000人,”一个年轻的巴斯克人参加了对阿塔瓦尔帕的追捕,他满怀自豪地给他父亲写信称,“我们带走了很多黄金和衣服。”这些人的死亡构成了世界强权设定的一部分,还有许多类似事件发生。在1576年11月4日的“西班牙之怒”中,哗变的西班牙士兵在城中劫掠并纵火焚烧了安特卫普这个富裕的贸易大都市,造成了8000人丧生。然而,面对这些生命的代价,那些共同维持西班牙权力的帮凶也难辞其咎。科尔特斯军队中的特拉斯卡拉盟友也在特诺奇蒂特兰大肆杀戮、破坏、劫掠;德意志军团于1557年在圣康坦、1572年10月在梅赫伦都毫不留情地进行了屠杀,他们与西班牙人同属一台野蛮的军事机器。在欧洲大陆以外,每年有成千上万的非洲人被赶上葡萄牙人、英国人、荷兰人的船,踏上穿越大西洋的漫长旅程,被运往美洲大陆,很多人还未到目的地就命丧途中。数以百万计的原住民的土地被旧世界的病原体、植物和动物侵入。毫无疑问,对许多人来说,西班牙的帝国事业是承载着巨大荣耀的传奇;但对另外许多人来说,它却是令人无法释怀的悲凉。

作者:亨利·卡门

编辑:金久超

责任编辑:朱自奋