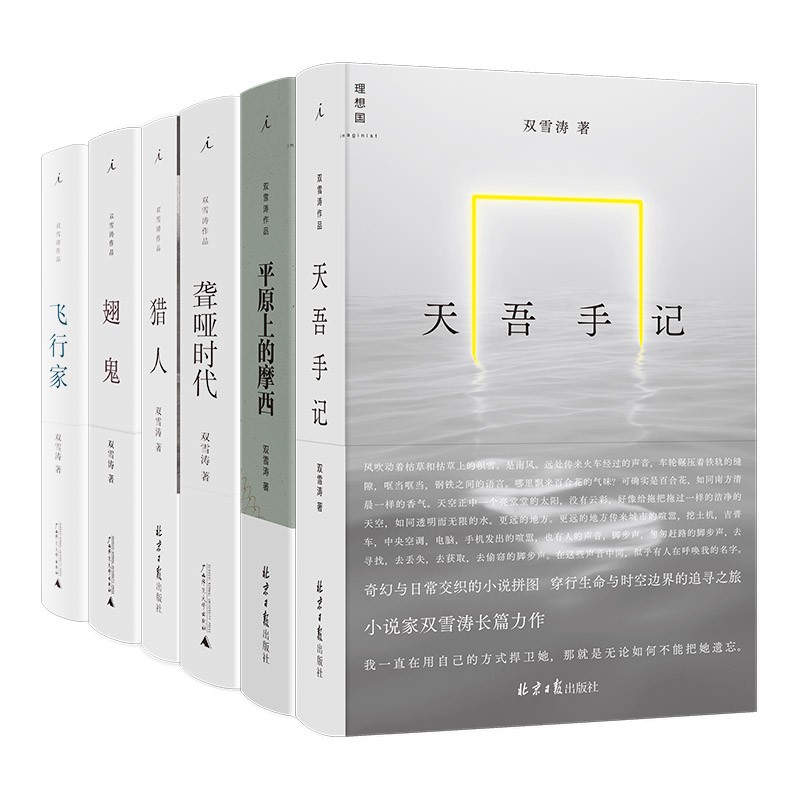

这两年,双雪涛的小说以奇崛姿态映入影视IP视野。从2021年春节档的电影《刺杀小说家》到近日迷雾剧场推出的网剧《平原上的摩西》,以至《我的朋友安德烈》《北方化为乌有》《光明堂》等后续若干进行中的作品改编和拍摄都令人期待。

双雪涛作品大多具有鲜明的“影视感”。叙述充满张力,场景、环境如同被强光照耀般纤毫毕现,人物个个形象鲜明,如在目前。他特别注意在叙述中提供准确的时间坐标和时事参数,使读者很容易被带入到真实的年份与时代氛围,而小说所设置的种种困境与戏剧性因为贴着人物写而精炼、扎实、自然。

但这并不意味着他的小说容易被影视化。原因在于,他写的并不是剧本式的故事,而是真正的小说。小说中最有魅力的部分,是由大量清晰、明确、饱和、好读的细节重构而成的巨大的模糊、悬置、不确定和未完成,它们是难以被别的艺术手段“转译”的。

举几篇作品作为例子,让我们看看他的小说中那些有意思的、“难”的地方。

短篇小说《火星》,凌晨的豪华酒店,女明星与中学校友相约交换二十年前的信件,一场充满不对等意味的会面骤然演变成信件的失控狂欢,以女明星被一根旧绳索收进最后一封信(实际上是当年的遗书)中而告终。此时你无法分清时间是从什么时候开始分裂的,也无法区分当下是真的还是幻觉。不断变换假设,能够推演出不同的解释,但任何解释都比不上“不解释”。

短篇小说《起夜》,三条人命系于“我”的一手之中,稍有不慎便会失衡。同时进行的多组人物关系映现出多重的伤痛主体:衰弱的东北,不成功的北漂,婚育后丧失魅力的友人妻子,“我”的作家妻子追踪的官司里被残害的女性,等等。《起夜》究竟写了什么,也是颇多读者讨论的话题。在我看来,理解这篇小说的入口在于文中一个看似多余的细节:“我”在公园里和友人谈话时,不远处有少年在练习颠球,“我”在击昏了友人后,又专门前去拿匕首扎破皮球,“把死去的皮球扔给他”后离去。这一笔流露出的情态与意蕴在寥寥几个字中到达极值。整篇小说里多种伤害行为都类似于“上帝之手”给毫不懈怠的生活扔回了一个“死去的皮球”。

中篇小说《刺客爱人》,文物贩与盗墓者之间的交易是一场陷阱,每个人的一念之差都将自己置于地狱中。一个强悍的人穿上死者的鞋子后,竟然再也脱不下来,他活成了善恶之间令人无法理解的存在。

……

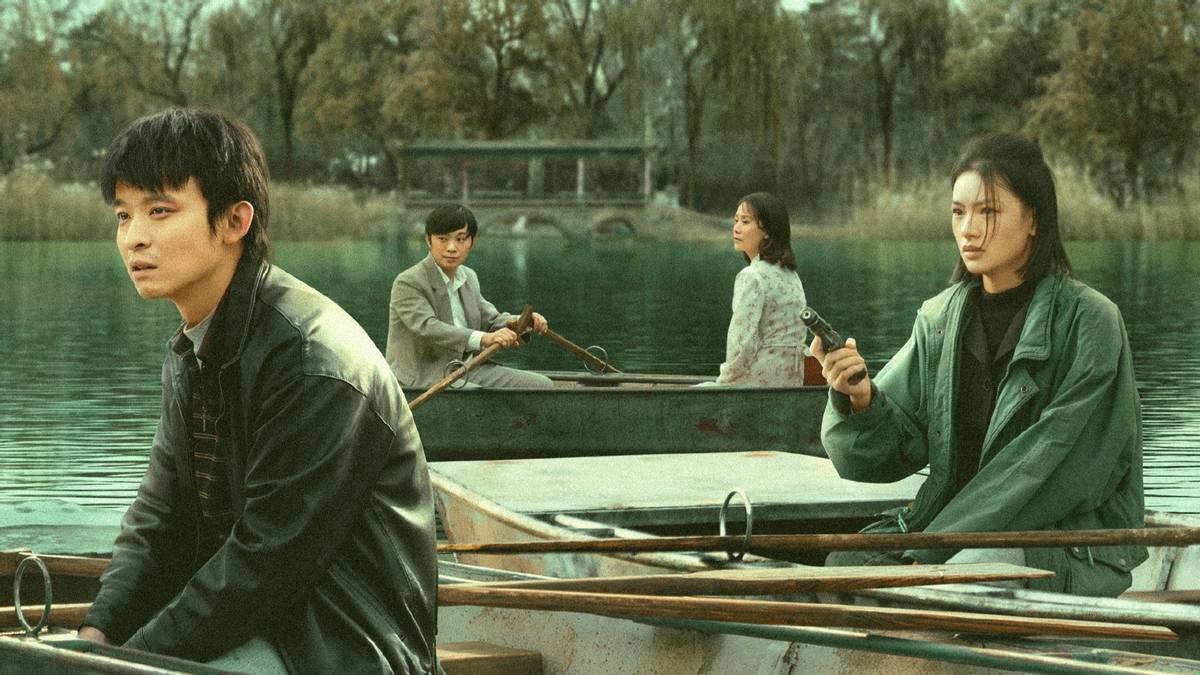

现在,让我们更详细地读一读双雪涛的中篇小说《平原上的摩西》结尾,庄树与李斐相约在一个湖上见面。

庄树视角——

“我上船的时候,看见一条小船漂在湖心。我向湖心划过去。不是公休日,湖上只有两条船。秋天的凉风吹着,湖面上起着细密的波纹,好像湖心有什么东西在微微震动。划到近前,我看见了李斐。她穿着一件红色棉服,系着黑色围巾,牛仔裤、棕色皮鞋,扎了一条马尾辫。脚底下放着一只黑色挎包,包上面放着一双手套。我向她划过去的时候,她一直在看着我。”

读者不需要太细心就会发现,公园人造湖这个场景在小说开头就出现过。视角来自庄树的父亲庄德增——

(1980年的秋天)“我与傅东心第一次见面……说这话的时候,我和她就在一个公园的人造湖上划船,她坐在我对面,系了一条红色围巾,穿一双黑色布带鞋,手里拿着一本书,我记得好像是一个外国人写的关于打猎的笔记。虽然从年龄上说,她已经是个老姑娘,而且是工人,每天下班和别人一样,满身的烟草味,但是就在那个时刻,在那个上午,她看上去和一个出来秋游的女学生一模一样。”

两次划船的时间相隔二十七年,船上人的装束与关系有所对应,气氛迥异。庄德增与傅东心是首次约会,松弛而温暖,向着光亮;庄树与李斐是故人重逢,警觉而惨然,背临深渊。

两条船靠拢,睽违重逢,简短叙旧,陈年命案后的因果得以解开,但对话也在两人的心照不宣中进行到谈判层面,此时,注意,“电影感”消失了,小说不再假于场景道具,而进入到形而上的层面。不欲回头的李斐提出,“如果你能让这湖水分开,我就让你到我的船上来,跟你走”,庄树回答,他不能把湖水分开,但他能把这里变成平原,“让你走过去”,他把手抻进怀里,绕过他的手枪,掏出一个绘制着李斐少女形象的烟盒,那是一种名叫“平原”的烟,与小说中的诸多人物有着千丝万缕联系。小说最后一句是:“烟盒在水上飘着,上面那层塑料膜在阳光底下泛着光芒,北方午后的微风吹着她,向着岸边走去。”

我之所以引了这么长一段,是因为,在知乎和豆瓣上,《平原上的摩西》热度最高的话题是“结尾究竟是什么意思”——埋伏在附近的李父有没有开枪?李斐有没有开枪?庄树与李斐谁生谁死?

这令人想起根据双雪涛同名小说改编的电影《刺杀小说家》上映时引起的争议——当父亲为了救女儿,杀入了小说家虚构的网文世界,手持冒着蓝火的加特林机枪大喊着80后动漫人物的经典语录出场,很多观众表示会引起不适,他们一边笑场一边认为笑场在这里是不妥的,因为网文世界里的人物不这么说话行事,编者犯了低级错误。

说实话,我挺惊讶。如果理解了电影《刺杀小说家》的内核,此处就该有笑场。需要再次确认一条基本准则:小说中的人物无论说真话还是说谎话,都只会使用他们自己的语言。《刺杀小说家》里的关宁大喊“人间大炮”“代表月亮消灭你”,不正是符合这条准则吗?父亲越是狼狈、生涩、突兀、鲁莽地进入虚构世界,就越符合原著精神,因为只有这种来自异悖逻辑的、被爱与生命所驱动的力量才能使一切牢不可破的闭环出现裂缝。更值得注意的是,《刺杀小说家》借用对网文小说的戏仿来构建意志与时间之间的关系,讽刺的是,观众更愿意沉醉于是网文小说世界的这半部电影。快餐投喂式的无脑片套路已然给影视表达造成审美“茧房”。

反过来,影视也使文学阅读倾向于更加简单粗暴的取向——看结局。小说《平原上的摩西》结尾的枪声就像发令枪一样,已经在读者脑中急急地打响,可是小说家写至此处,未必清晰想见过谁生谁死谁走谁留——这不是小说承担的任务,不是推理游戏。小说的任务是什么呢?也许正是创造像这样的一个时刻:读者的视线被叙述所牵引,凝视于“漂在水上的烟盒”的光芒与运动,一个单纯的、自然的画面,在最该出现时出现了。故事静止于轻盈烂漫之际,所有人物曾有过的心事置换到了读者心中。我相信,影视主创团队首先是被原著小说的精神性所打动、尊重其美学志趣,其次才是将恩怨情仇搬上银幕。

我们之所以需要影视作品,是因为我们要沉浸式地体验我们已知的日常、无常和非常。我们之所以需要小说,是因为在日常、无常和非常之际还有我们所未知的转换方式和转运空间,恰可容下心灵。

张艺谋导演说过一句对文学感恩的话。那是他在回忆电影《红高梁》在国际电影节上获奖并引起世界对中国电影的关注时:“那些年是文学驮着电影走向世界的。”时至今日,文学驮着电影已鲜少见到,电影骑着文学倒是常有的事,虽然姿态差不多,地位已然不同。印象中,最近一次文学与影视平起平坐的,还是叶弥的短篇小说《天鹅绒》与姜文据此改编的电影《太阳照常升起》——姚妹妹说别人夸她的皮肤像天鹅绒,李东方临死之前唯一不能释怀的就是还没见过什么是天鹅绒。而这个乡下少年终于通过略有哲学意味的思辩完成了几近完美的解释:就像姚妹妹的皮肤一样。仅仅一句话,就让整部电影有了心跳,活了起来。

相比较于电影,电视剧改编自小说的比例似乎更大,耳熟能详的例子也更多,不胜枚举,近些年来几部“爆款”的背后都有文学坚实的支撑,赋予任一时代的人物以充满现代性与生命力的灵光:《暗算》《玉观音》《甄嬛传》《长安十二时辰》《人世间》等……前述《红高粱》在电影之后推出的电视剧版同样也赢得观众口碑。

回到双雪涛,他的作品能否也为影视注入心跳而不仅仅是提供几个罪案题材的好故事?我们对此报以期待,并抱有观察的兴趣:双雪涛能否后力充足?他在小说中的那些超现实的手法,是否已形成某种惯性,对此他本人是否有所警惕?他对人性所持的偏向悲观的看法,是否阻碍了他观察到真正的悲剧?他一旦启用自己所熟悉的故事框架,就能写出《平原上的摩西》《刺客爱人》《杨广义》这样明显比其他题材更胜一筹的作品,如何理解这一点?

这些都需要通过双雪涛后续的写作作出回答。

作者:吴越

编辑:范昕

策划:范昕

责任编辑:王雪瑛

*文汇独家稿件,转载请注明出处。