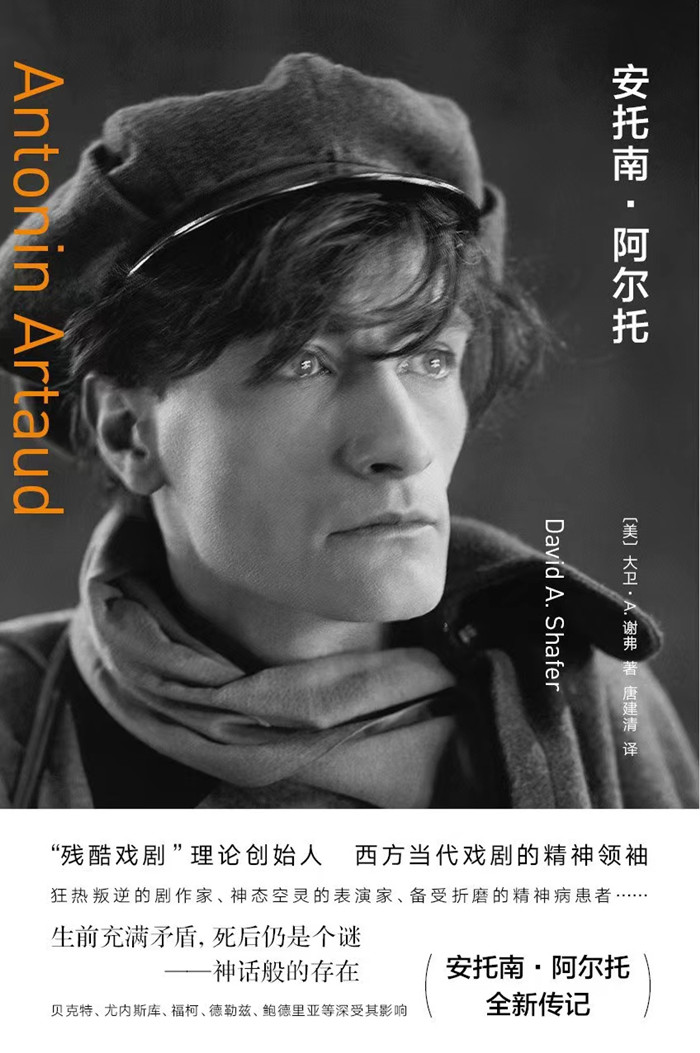

《安托南·阿尔托》

[美]大卫·A.谢弗 著

唐建清 译

南京大学出版社出版

人物传记《安托南·阿尔托》是美国加州州立大学长滩分校历史系主任、学者大卫·A.谢弗在2021年出版的新作,全书共分为八个章节,分别为“青年”“巴黎”“别处”“演艺”“残酷”“旅行”“262 602”和“重生”。在引言和尾声部分,作者分别概述了安托南·阿尔托以反叛、异化为特点的生命状态和所提出的残酷戏剧理论对后世的影响。本文有选择地摘取安托南·阿尔托从青年、中年最后步入老年的生命历程中具有代表性的重大事件或思想转变,试图展示一幅有历史纵深的关于阿尔托的生命画卷。

青年阿尔托

安托南·阿尔托(1896-1948)是法国20世纪文坛的传奇式人物,他同时拥有诗人、演员、剧作家、导演、戏剧理论家等重身份。阿尔托一生有近三分之一的时间都在精神病院接受治疗,虽然饱受神经衰弱、幻想症、被迫害妄想症等精神疾病的折磨,但在短暂的一生中,他为后世留下了诗歌、小说、宣言、论文、剧本、大量书信及手稿。他曾在对法国无声电影做出最大贡献的两部影片中扮演重要角色,于1927年创作出第一部超现实主义电影剧本《贝壳与僧侣》;他曾孤身前往墨西哥、深入古印第安部落、去到爱尔兰寻找失落的非西方的魔法……而阿尔托留下最深远影响的还是在戏剧领域,他提出的残酷戏剧理论,成为颠覆传统文规范、释放感官与潜意识的理论向导。阿尔托的一生都在与强权对抗,他反叛、神秘、疯癫、特立独行,尽管思想有时矛盾难以解读,但他身上却践行着法国革命的理想传统,不惧社会的传统规范,为真正的自由而战。

阿尔托出生于1896年,这一年法国剧作家阿尔弗雷德·雅里的《乌布王》在巴黎剧团上演,该戏剧由著名导演鲁格内·坡指导,旨在通过表现权威的破坏性和暴虐性,来揭示资本主义社会下资产阶级的自满和霸权。这部戏剧剑指资产阶级所依据的理性、道德、合理性和现实物质原则,表达了人们在世纪末对资本主义社会的失望,以及想要在废墟让重建一种新的社会文化规范的希望。阿尔托的出生时间几乎与《乌布王》上演的时间重合,像极了一场命运的预言。在第一次世界大战之前的二十年里,法国戏剧主要分为高度商业化的“林荫道戏剧”和旨在颠覆资本主文化规范、挑战社会和政治传统的先锋戏剧。《乌布王》属于后者,而长大后的阿尔托正是接触到了体现着《乌布王》精神的先锋戏剧,抱着在一战后对资本主义价值观的怀疑,燃起了对戏剧的兴趣,开始了对戏剧的更深入的探索。

值得注意的是,尽管阿尔托主要的思想在他的后半生形成,但青年时期的经历亦在他的探索之路上留下了不可磨灭的痕迹。阿尔托对资本主义世界的憎恨初见于他和父亲的关系中。阿尔托的父亲安托万·罗伊继承家族的航运事业,是一个典型的资产阶级的代表。他父亲对资产阶级父权模式的严格遵守使阿尔托从小就缺少与父亲的亲密互动,而他也看透了资产阶级价值观的虚伪和呆板。此外,贯穿于阿尔托一生的对非西方文化、东方主义和神秘主义的兴趣与他的家族根源密切相关。阿尔托的母系祖先是希腊人,在阿尔托小时候,他常和妹妹玛丽·安吉陪他的外祖母到家乡士麦那度假,正是在那时阿尔托学会了希腊语,并沉浸在这座城市的中西文化兼容并蓄的氛围中。阿尔托的族谱是一张同族婚姻关系之网。他的父母亲就是一对通婚的表兄妹,这似乎解释了阿尔托脆弱的身心状态,为他一生受困于精神疾病折磨的命运埋下伏笔。

阿尔托与超现实主义

20世纪20年代,阿尔托和《乌布王》的导演鲁格内·坡不期而遇,很快,阿尔托便开始了在剧院的无酬劳动,有时是在幕后,有时是作为临时演员。在这一时期,阿尔托因受到著名戏剧导演鲁格内·坡、雅克·科波、格米耶和杜兰等人的影响,提炼出了戏剧与社会关系的思想,戏剧不单是一种艺术形式,也可以作为变革社会的工具,用以挑战资产阶级的平庸。1923年,阿尔托第一本诗集《天空棋盘》发表。同年3月,阿尔托寄了两首短诗给《新法兰西评论》的编辑雅克·里维埃,并与里维埃保持通信联系。在他与里维埃的通信中,阿尔托表达了长期困扰他的痛苦思想。他在信中问里维埃:

“相对于一首没有内在反响的完美的诗,对于一首虽不完美,但孕育着至美的诗,人们是否会减少对它的文学真实性和价值的承认?”

阿尔托之所以这样问,是因为他正受困于思想和思想表达之间的不可调和的矛盾之中,他认为语言是有缺陷的,无法真正传达思想的纯粹性。阿尔托觉得有一股神秘的力量剥夺了他表达的权利,“它攫取我所找到的字句,减轻我的精神紧张。同时相应地摧毁了我思想的主体”。阿尔托迷失于无法表达思想的巨大痛苦之中,觉得自己仿佛成为了一个失去核心的幽灵,独自一人在虚无的荒野上游荡。

阿尔托与里维埃的通信一经发表,便引起了超现实主义团体的领袖布勒东的注意,后者邀请阿尔托加入超现实主义阵营。超现实主义是在20世纪初期继达达主义兴起后的又一场重要的思想文化运动。超现实主义强调无意识的重要性,将梦看作是“包含了不同意识状态的种子的豆荚,它是诗意表达的真正收获,基本不受现实掺假的束缚”,将“诗歌”看作是“进入一个更丰富、更充实的世界的媒介”。超现实主义和达达主义一样,都采取了一种革命的姿态,对资本主世界的理性和逻辑进行抗议,对资产阶级的文化政治和社会霸权进行反抗,从而致力于推翻和颠覆资产阶级的文化体制。

超现实主义者布勒东的邀请给迷失的阿尔托带来了救赎。阿尔托发现超现实主义一直是他践行的思想体系。他逐渐意识到,和那些被西方殖民主所征服的人一样,他自己也是欧洲知识和宗教专横的受害者。他对资本主社会中理性的腐败感到愤怒,而这火焰燃烧在众多人的心中。这不再是他个人的痛苦,而是时代的病症。他活跃在超现实主义团体中,致力于将超现实主义纳人革命议程。1925年,《超现实主义宣言》发表,虽然有二十六人署名,但宣言的大部分文字是阿尔托写的,他们强调超现实主义是一场与西方文化相对立的革命运动:“超现主义的存在……这是一种精神回归的呼声,它坚定地倾向于用真正的锤子猛烈地砸碎它的枷锁。”

残酷戏剧的诞生

尽管超现实主义对无意识超越理性的推崇、对纯粹自由的强调和其无政府主义的倾向和阿尔托的理念一致,但由于阿尔托对超现实主义原则表现出的强烈的个性化和内化的倾向,他并没能与超现实主义团体维持长久的关系。他表示:“对我来说,我不关注一切集体性事业,我在孤独中毫不妥协地投入对魔力的探索。”阿尔托最终回到了和超现实主义合作之前的孤高状态。尽管如此,他没有放弃变革社会的信念,他以更大的热情投入到了对戏剧和电影的探索中。

达达主义领袖特里斯坦·查拉有句名言:“艺术绝不能视而不见。”阿尔托正是秉持着用艺术变革社会的信念,将戏剧和电影视作实现其革命构想的途径。1926年9月,阿尔托与朋友商讨资助了一个新剧团,即阿尔弗雷德·雅里剧团,将其作为实践先锋戏剧理念的场域。不同于高度商业化的林荫道戏剧,阿尔托认为戏剧应深入人心的痛苦,像瘟疫一样使观众在痛苦的体验中获得启示性的新生。

雅里剧团的演出体现出了戏剧的革命性和颠覆性的潜力,但剧团不久便因为种种原因倒闭了。后阿尔托又转向了无声电影产业,他认为语言表达是对思想纯粹性的一种破坏,而在无声电影中,经由身体表达所形成的视觉形象恰是对理性帝国及语言表达的解毒剂。然而,随着越来越多的商业介入电影产业和声音在电影中的引入,阿尔托逐渐对电影的未来感到失望,又重新回到对戏剧革命的探索中。

1931年,阿尔托在巴黎举办的殖民地博览会看到了巴厘岛舞蹈团表演的巴厘岛舞剧,他大为惊喜,激动地称在巴厘岛戏剧中看到了“一种先于语言的状态”,感知到了一种借助“音乐、手势、动作、言辞”的原始性的戏剧表达。

阿尔托认为,法国的戏剧急需一场革新。人们苦理性的腐败久矣,阿尔托想要赋予戏剧以破坏稳定的力量,通过诉诸感官语言的表现形式,将舞台语言从言语扩展到“手势、符号、姿态和声者”,从而使戏剧能像巴厘岛戏剧那样深入人们的潜意识世界、展现无意识的迷宫。在阿尔托看来,人心灵的活动很大程度上受到逻辑和理由帝国的压抑,而传统的以文本和情节所主导的西方戏剧只能强化理性的腐败。

1932年2月,阿尔托在《新法兰西评论》上草拟了一份宣言,即《残酷戏剧》,提出了著名的“残酷戏剧”理念:

“这种残酷既与虐待无关,也与血腥无关,至少不仅如此……首先,残酷是清醒的,是一种坚定的方向,是对必然性的屈服。没有意识,没有专注的意识,就没有残酷。”

阿尔托将这些想法付诸实践的初步尝试是创作戏剧《钦契》,这部作品根据雪莱的戏剧和司汤达的小说改编而成,其中充满了非理性的情节。阿尔托对这些颠覆西方文化规范的主题始终保持着巨大的兴趣,他认为,戏剧要像瘟疫一样,能“挤出人的社会和道德脓肿”,使人们在痛苦中得到救赎。

尽管《钦契》的演出并未引起热烈的反响,但阿尔托的初次尝试打破了法国戏剧长久以来的规范模式。阿尔托的革命性理想与西方主流的规范格格不入,他注定要在重重阻碍和不休的声讨声中孤独而行。

阿尔托非西方文化的寻找之旅

阿尔托在《钦契》的演出失败以后,开始致力于寻找一种真正的、非西方的文化体险。1936年,他坐船前往墨西哥,开始了他的寻找之旅。阿尔托并不完全了解东方文化,和超现实主义者一样,他们都根据自己的需要构想出了一个完美的东方,用以反衬出西方资本主义社会的理性腐败和道德空虚。阿尔托在墨西哥沮丧地发现,当地本土艺术家将墨西哥文化视为落后的象征,他们反而迷恋法国超现实主义,身上亦烙印着欧洲现代派艺术运动留下的痕迹。这与阿尔托的期望相左,他本以为能在这片非西方的土地上找到原始巫术和魔法,不料这里的人们却将西方视为更先进的文明状态。阿尔托并不就此罢休,随后他在墨西哥政府的帮助下,前往古老的印第安人部落所在的达塔拉乌马拉山区进行考察。在回到法国后,又独自踏上了爱尔兰之旅。

晚年阿尔托

阿尔托的晚年在精神病院和疗养院度过,电击疗法使得阿尔托快速衰老,他面容憔悴,牙齿都掉光了,看起来要比50多岁的人老很多。但从阿尔托晚年的好友葆拉·戴维南的描述中,阿尔托尽管很消瘦,但目光炯炯有神,身上“仍有一股帝王之气”。

在阿尔托生命最后的十几个月里,他在朋友的建议下,写下了一本名为《梵高,社会的自杀者》的书。作为艺术家和精神病人,阿尔托对梵高的解读在某种程度上也是对自己的剖析,他写道:

“在每一个精神错乱者身上,都有一个被误解的天才,他的思想在他的头脑里闪闪发光,使人惊骇,他只有在精神错乱时才能从生活为他准备的窒息中找到出路。”

1947年,在阿尔托去世的前一年,他的朋友在老鸽巢剧院组织了十多年来阿尔托的第一次公开演讲。这可能是他人生最后一次在众面前朗读他的作品。阿尔托一生有过多次公开表演的经历,多次以失败告终。这次,观众们依旧无法理解阿尔托诗中那些陌生的、充满象征意味的词汇,却为阿尔托火山爆发般的生命力量所折服,为他的沉默、愤怒的手势,嘶哑的、夹杂着悲惨的啜注和结巴的声音所深深震撼。

作者:茅燕楠

编辑:蒋楚婷

责任编辑:朱自奋