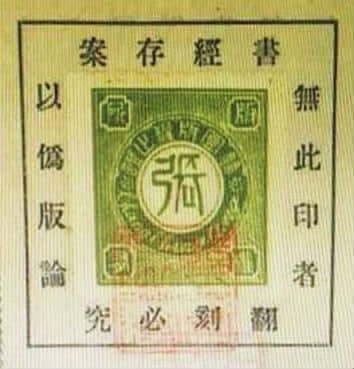

▲《权利竞争论》版权印花

▲商务印书馆所用严复版权印花

▲文明书局所用严复版权印花

【导读:1903年,由于《天演论》和《原富》翻译的成功,严复此时已成为新学代言人和书商竞相罗致的畅销书作家,他也有意专事译述,通过版权收益来维持生活。这样做的前提,是必须在“不识版权为何等物事”的中国出版业建立起保护著作权的制度。1903年初,严复的又一部译著《群学肄言》译成,并将由上海文明书局出版,这为严复实现自己的著作权保护计划提供了机会。】

1903年,也就是光绪二十九年,在风云激荡的20世纪初只能算平庸年份,但对中国的著作权保护和严复的翻译事业,却是重要一年。

由于《天演论》和《原富》翻译的成功,严复此时已成为新学代言人和书商竞相罗致的畅销书作家,他也有意专事译述,通过版权收益来维持生活。这样做的前提,是必须在“不识版权为何等物事”的中国出版业建立起保护著作权的制度。1903年初,严复的又一部译著《群学肄言》译成,并将由上海文明书局出版,这为严复实现自己的著作权保护计划提供了机会。

版权合同与版权印花

《群学肄言》原著是英国社会 学家斯宾塞尔 (Herbert Spencer,1820—1903) 的 The StudyofSociology,出版于1873年。光绪七、八年之交(1891-1892),严复初读此书,“辄叹得未曾有”,以为“其书实兼《大学》《中庸》精义而出之以翔实,以格致诚正为治平根本”,随后着手翻译,几经中辍,译本终于在光绪二十八年年底杀青。

在《群学肄言》的“译馀赘语”中,严复说:“不佞往者每译脱稿,辄以示桐城吴先生……此译于戊戌之岁,为国闻报社成其前二篇。事会错迕,遂以中辍。辛丑乱后,赓续前译。尝以语先生,先生为立名 《群学奇胲》,未达其义,不敢用也。壬寅中,此书凡三译稿,岁暮成书,以示廉惠卿农部。农部,先生侄女婿也。方欲寄呈先生,乞加弁言,则闻于正月十二日弃浊世归道山矣。”

“桐城吴先生”先生即吴汝纶,卒于光绪二十九年正月。“戊戌之岁”译成的前二篇,是发表在《国闻汇编》第一、三、四期上的《劝学篇》。这三期杂志出版于光绪二十三年的十一月至十二月,其年实为丁酉,“戊戌”系严复误记。廉惠卿即无锡人廉泉,时任户部郎中,也是文明书局的创办股东和在北方的经理人,其岳父吴宝三(1838—1889)与吴汝纶为堂兄弟。光绪二十八年,吴汝纶在京师大学堂总教习任上赴日本考察教育,归国后先返桐城,未料遽归道山。

严复看重 《群学肄言》,对自己的翻译也很自负。光绪二十九年二月二十七日,正当《群学肄言》 付梓之时,他写下一段题记:“吾译此书真前无古人,后绝来哲,不以译故损价值也。惜乎中国无一赏音。扬子云期知者于千载,吾则望百年后之严幼陵耳。”(《严复集补编》12页)

在期待《群学肄言》产生广泛影响的同时,严复还期望它能带来更多经济收益,乃至可以从此摆脱官场、专事翻译,依靠版权收入生活。译著即将完成时,他给夏曾佑写信说:

又《群学》将次校完。前与菊生有定约,言代刻分利。顷来书问疏阔,不知尚有意否?又代刻售卖后,如何分利,如何保护版权,均须菊生明以示我。复自揣不能更为人役,若于此可资生计,即弃万事从之,姑以此刻为试探而已。(《严复集补编》262页)

此时他已在考虑争取利益、保护版权等问题,并与张元济商定由商务印书馆代印出版。实际上,当两年前《原富》在南洋公学出版时,严复已为争取更多著作权收益做出努力。在南洋公学斥银二千两购买译稿后,他还函商能否从售价中分利两成。这次他把 《群学肄言》的版权谈判放在出版之前。

不知是严复提出的条件太高,商务印书馆无法接受,还是严复感念吴汝纶的知音旧情,最终《群学肄言》书稿并未交给商务印书馆,而是归由文明书局出版。文明书局为廉泉和丁宝书(字云轩)等无锡人集股合办,俞复(字仲还)任总经理,光绪二十八年六月一日在上海开业,出版的书籍除蒙学教科书外,偏重于译著,故又名文明编译印书局。廉泉在光绪二十九年初看到《群学肄言》译稿,当即向严复约稿,并由文明书局与严复签订合同,约定版权和分利事项。这是目前所知中国第一份具有现代意义的出版合同。这份合同虽未能保留下来,但廉泉在当年十一月二十九日写给严复的长信中,复述了其主要内容,严复作为著作权人的权利,大致有以下几项:

严复将《群学肄言》交由文明书局出版,版权双方共有。印数限六千部,每部译者分利七角五分;待前三千册销完,书局向译者支付全部六千册的译利;后三千册销完,书局归还版权,合同撤消;书局未及时或足额支付译利,属于背约,译者可收回版权;书中须粘贴译者提供的版权印花,否则视为盗印,一经发现,书局罚银二千两,版权归还。

在光绪二十九年十月,严复将另一部译作《社会通诠》交由商务印书馆出版,并与商务“议立合约”,这份合同保存至今,条款与严复同文明书局所立合同相似。文明书局的合同立于春季,商务的合同要晚半年。中国出版史研究一直把《社会通诠》 的出版合同看作近代最早的版权合同,未免抹杀了严复与文明书局在著作人版权保护方面的开创之功。

严复与文明书局另有一个创举,就是在书中粘贴著作人的版权印花,由作者监控印数和销量,以便分利。这个办法后来通行了几十年。过去的出版史研究也是将《社会通诠》视为第一种贴有版权印花的书,不知《群学肄言》已开先河。在严复研究领域,皮后锋 《严复大传》曾留意到此节,说“为了保护自己的版权收益,至迟从出版《群学肄言》开始,严复开始在译著上粘贴自制的版权印花”,提供的图片却是商务印书馆出版的严复译著中的印花。显然,《大传》 作者仅根据廉泉书信所言立论,并未见到实物。

严复提供给商务印书馆的印花,为圆形纸片,红色图案,画有三个同心圆,中心为一只飞燕,外写“侯官严氏版权所有”,再外圈写英文“KNOW THYSELF”。印花贴到版权页上后,商务印书馆又在外围加盖“上海商务印书馆印行”中英文墨印及“翻印必究”字样。而严复提供给文明书局、贴在《群学肄言》上的印花,是钤有“侯官严复”阳文印章的方形纸片,贴好后,书局在上面加盖“上海文明书局活板印造所”蓝色圆章,表明双方版权共有。

不过,现在所见贴有版权印花的中国书,《群学肄言》也并非第一本。光绪二十八年十月二十日,无锡人张肇桐翻译的 《权利竞争论》 在日本印刷后,由文明编译书局在中国发行。此书版权归张肇桐所有,他在书中贴上“竞宁版权之证”印花,并骑缝加盖“竞宁版证”朱文印。此前版权印花在日本已

普遍使用。严复与文明书局商定使用印花,显然基于书局成功引进的经验。将在中国最早使用版权印花归功于文明书局,并无不妥。

与作者谈好版权合同,文明书局从光绪二十九年正月二十六日(1903年2月23日)开始,在报纸上大做广告,预告《群学肄言》即将出版。《大公报》广告略云:

斯宾塞氏 《群学肄言》一书,为侯官严先生生平最得意之译稿……先生于此书凡三易稿,今始写定,约二十万言,交本局承印出售,予以版权,准于三月内出书。用先登报,以告海内之能读此书者。

在《群学肄言》发行前后,文明书局和严复为保护版权还做了更多工作。先是廉泉以户部郎中和文明书局创办人的身份,于四月向管学大臣张百熙递交呈文,称“出版专卖之权,为五洲之公例,各国莫不兢兢奉守、严立法条”,请求“嗣后凡文明书局所出各书,拟请由管学大臣明定版权,许以专利,并咨行天下大小学堂、各省官私局所,概不得私行翻印或截取割裂”(四月二十六日《大公报》)。与此同时,严复也于四月二十三日呈书管学大臣,要求保护翻译者的版权。廉泉的呈文在五月一日即得到张百熙批复,内云“嗣后文明书局所出各书,无论编辑译述,准其随时送候审定,由本大学堂加盖审定图章,分别咨行,严禁翻印,以为苦心编译者劝”。廉泉、严复以及张百熙的这些行动,成为中国版权保护史上的著名事件。

得到批复,廉泉立即将《群学肄言》 送审,由官方确认版权。文明书局还在书后附上北洋大臣袁世凯保护书局版权的通告,印装成白棉纸、连史纸、光蜡纸三种本子,定价有差。这部在著作权保护方面前无古人、用足功夫的书,终于面世。

盗版与反盗版

事实证明,文明书局和严复围绕版权保护的这一番布置,绝非庸人自扰。《群学肄言》在四月出版、五月发行,不久就发现翻印之书。七月十一日,廉泉在给严复的信中说:

泉来保定,本拟将局务付托得人,即行赴浙,查究史学斋翻印《群学》之事。乃来此为各学堂运书事,于风雨中奔驰数日,时疾大作,饮食不进者已三日……浙行不果,迟则恐误事。闻《原富》亦被史学斋同时翻版,盛公已咨请浙抚提办。吾局事同一律,已发一电请盛转托浙抚同保版权,擅将大名列入(电文曰:上海盛宫保鉴。史学斋翻印《原富》《群学》,请转电浙抚提办,同保版权。严[复]、廉泉切恳)。今日泉函请俞仲还赴浙讼理,拟再约股东有力者数人发一公电与浙抚,似较有力,未知股东中有愿出名者否?要之先生此书为吾国

空前绝后之作,不得不出全力与争也。(本文所引廉泉 《与严复书》均见《严复集补编》)

《原富》的版权是盛宣怀主办的南洋公学花费两千两银子买来的,这次被史学斋盗版,引起盛宣怀的震怒,遂咨浙江巡抚查办。《群学肄言》五月刚出版时,廉泉已给盛宣怀寄赠一部,此时他抓住机会,用严复和他两人的名义,电请盛宣怀一并保护《群学肄言》版权。盛宣怀很快就给廉泉发来回电:

严幼陵观察、廉惠卿部郎鉴:《原富》已先咨禁。接齐电,并《群学》电请浙抚提办,顷准翁护院电覆,已饬县出示查禁,并将陈蔚文提案判罚、取结备案云。宣。真。(七月二十四日《大公报》)

廉泉得电后,去信向盛宣怀道谢:“前月泉在保定又奉电示,《群学》一案全仗鼎力匡诤,得保版权。泉与严观察同深感荷。闻史学斋翻印书片将由钱塘县解沪销毁,此足惩一警百,并为苦心编译者劝矣。”这封信作于八月二十九日,其“前月”为七月。韵目代日“齐”为八日,“真”为十一日,后者正是廉泉给严复写信的那一天。从廉泉发电求助,到问题解决,不过3天,透漏出盛宣怀的官场影响力。

史学斋开设在杭州,从光绪二十八年开始印书,也以编译相标榜,但对他人的书大肆翻印,仅严复的译著,就翻印了《天演论》《原富》及《群学》。不过,《群学》的底本并非《群学肄言》,而是早前严复在《国闻汇编》发表的《劝学篇》第一篇。光绪二十八年六月,史学斋主人将其更名《群学》排印出版。此书出版在《群学肄言》之前,与文明书局没有关系,却侵犯了严复的版权。

《群学》被毁版,严复的版权保护初获成功。据光绪二十九年十一月初九日 《大公报》报道,当年杭州书业冷淡,各书店收入不及上年之半,因而各有退志,当时已停止两家,史学斋等也将次第歇业。盗版被罚,大概也是史学斋倒闭的一个原因。

事情平息后,盛宣怀又给廉泉写信,谓“《群学》一案,弟因从前未定罚章,仅饬销毁板片,以示薄惩。今读抄示管学大臣批语,极为明切,而未言如何惩办,恐市侩无畏心,仍无益也”,对没有制度支持的版权保护前景表示无奈 (廉泉与盛宣怀往来信件见 《廉泉致盛宣怀手札》,邓昉整理,《历史文献》第二十辑)。

被盛宣怀不幸言中,更多盗印陆续出现。十一月十九日,廉泉写信给严复说:“(俞)仲还费尽心力,各地托人密查翻版,今已购得五种,邮寄来京,属与先生筹查禁之策”。此时去《群学肄言》出版不过半年,能查到的翻版已达五种,一方面说明严译何等风行,另一方面可见盗版的猖獗。

十二月初六日,廉泉致电苏松太道袁树勋 (字海观),控告又一位翻版者———国民书店。初八日《大公报》报道说:“文明书局所刊行之 《群学肄言》,原系有版权之书,近被上海国民书店翻刻,已被查获呈控。兹将廉部郎由京致上海道之电文录下:上海道台袁海翁鉴:国民书店黄子善翻刻《群学肄言》,已人赃并获,呈控在案,请饬廨员严究惩罚,以保版权。文明书局廉泉。鱼。”

袁树勋是一位热心的官员,很多上海出版的书后都附有他保护版权的告示。接到廉泉的电报,他就派员将黄子善关押审问,不想惹出一个案中案来。

光绪三十年正月初十日(1904年2月25日)的《申报》报道说:

前者国民书店黄子善翻印《群学肄言》 一书,被陈仲英所控。谳员关炯之司马饬即将黄提

到,讯供管押。嗣黄母张氏日至陈所开书店中滋闹,由陈指交包探方长华解案请讯。襄谳委员王松丞刺史以氏年已老迈,不予究惩,申斥数言,交人保释。

可见当时对盗版者的惩处已较严厉,除受经济处罚外,还会有牢狱之灾。

虽然廉泉与文明书局为保护《群学肄言》所做的工作细致而坚决,但仍无法禁绝盗版翻印。严复在光绪三十年三月离京南下,到上海后曾有一信致熊季廉说:

复在北,岁入殆近万金,一旦不居舍去,今所以自活与所以俯畜者,方仗毛椎,觊幸戋戋之译利,固已菲矣。乃遇公德劣寙之民,不识版权为何等物事,每一书出,翻印者猬聚蜂起,彼使无所得利而后已。何命之衰耶!则无怪仆之举动为黠者所窃笑而以为颠也。其《原富》《群学》两书,湘粤沪浙之间,翻版石木几七八副,固无论矣。(《严复集补编》第251页)

盗版猖獗,给计划依靠版权收益谋生的严复带来严重困扰。

严复与文明书局的冲突

为保卫《群学肄言》版权,文明书局对盗版者四面出击,这时另一个权利人严复也突然出手。不过,严复的一击狠狠打向文明书局和廉泉。

光绪二十九年十月二十七日,严复写信给廉泉,索要《群学肄言》的译利,并指责文明书局违约。严复的原信没有保存下来,但从廉泉的两次回应看,事情是这样的:

严复与文明书局原本约好《群学肄言》印刷六千册,在售出三千册后,书局支付全部译利共四千五百元。严复初次给了书局四千枚印花,到十月,他从张元济那里听到,文明书局已经印齐六千册书,却未向他索要剩余印花,也没有支付译利。他认为书局存心欺骗,并有盗印之嫌,遂通过廉泉与书局交涉。

廉泉身在京师,并不了解上海书局经营的细节,他去信指责俞复背约,要求书局向严复支付四千部书的译利。这又引起俞复的不满,连番来函说明,才渐渐知道事情原委。

当初严复要求签订版权合同,俞复即对“预提译利”一条不甚赞成,并且对六千册印量没有信心,只肯印刷二千册。因廉泉和严复坚持多印,才在四月初版印三千册,十月再版加

印三千册。到严复索款时,初版实际销量只有一千二三百册,远未到可以预提译利的三千册,因此没有给严复分利。此时为解决问题,俞复和廉泉商议出一个变通之计,即先由文明书局垫付译利规元一千两,四千印花以内的书由书局继续销售,没有印花的二千册算作书局代印,由严复收回,自行发售。

此议显然不符合约定,严复知道后更加不满,十一月再次去信交涉,并提出自己的解决方案:文明书局要么如数支付六千册的译利,他可以额外赠送二千枚印花,要么废约交回版权,换由商务印书馆出版。大概他在信中还提到诉讼的可能性。廉泉遂于此月二十九日用一夜时间,回复了一封长信,对严复的指责逐条辩解,出人意料地要求废约,表示即使发生诉讼,他也会坚持废约。他建议已经售出的书按约定提取译利,剩余部分由严复取回自售,文明书局则登报声明不再经销此书。至于书局由此吃大亏,“既立约在前,亦复何言”,果真亏损,由他个人赔补。

廉泉主张废约的理由,是盗版书低价倾销,让文明书局难以打赢价格战:

盖当时立约时,不知版权如此难保,故一一唯命。今因版权不能自保,若不及早奉还,由先生自行查禁,日后销路盖不可恃,先生所失之利甚大,泉于先生何忍避废约之名而坐观成败乎?……先生倘采纳鄙言,将全收回减价出售,则此书虽有翻版,亦可自销。若照原约办理,则吾局实难减价而销路绝矣。此非当时立约时所及料,异日万一因此涉讼,泉亦力持废约之说,因官府不能保护版权,安能禁吾废约? 此书版权一日不交还,泉心一日不安,请及早与商务馆定约,泉奉示后当电属沪局将全书即日交付,其余各地寄售及京保两局所存之书当陆续交付该馆。(《严复集补编》第378页)

从廉泉信中看,这次风波也有同业竞争因素在内。文明书局最大的竞争对手是商务印书馆,而张元济既向严复通报 《群学肄言》 的实际印数,又说文明书局每部书印费五角价格过昂 (“张君来函所论印资,泉亦不辩,因先生日后必自印也”),商务印书馆还要替严复销售此书并重新出版,多少有些“挖墙脚”的意思。至于廉泉说“谗间者”不可不防,当有所指。

廉泉的回复言辞恳切,又态度坚决,看来最终说服了严复。虽然此时严复的新译作如《社会通诠》《群己权界论》等都拿到商务印书馆出版,但他与文明书局的《群学肄言》合同并未废除。报纸上未见文明书局不再出售 《群学肄言》 的声明,反倒是售书广告中一直将其列为“本局出版之书”,到后来价格还有所上涨,说明存书已经不多。从再版更换印花、所钤印章由“侯官严复”改为“严复”,以及将初版的“版权所有”声明改为“著作权所有”并不再钤盖书局版权章等情形看,严复应是接受了文明书局提出的“变通之计”,将四千枚印花之外的再版本收回自售了。这次合作虽然过程曲折,销售不如预期,但他应该没有受到大的经济损失。

版权风波之后,严复与廉泉并未反目成仇。光绪三十四年(1908)九月,廉泉之妻吴芝瑛因义葬秋瑾,被御史常徽奏请严拿惩办,一时舆论大哗,声援尤为有力者,当属美国女教士麦美德在天津《泰晤士报》上的英文报道。事件稍稍平息,严复即将麦美德文章译成汉文,又作《廉夫人吴芝瑛传》,发表在《大公报》上,表彰吴芝瑛的义行、品格和她首开女子参与外事先河的勇气。这是严复声望最高的时候,借重他的译笔和文笔,身处险境的廉、吴夫妇得到有力支持。民国二年(1913),廉泉请吴观岱绘制《津楼惜别图》,征集友人题咏,严复先题七绝三首,再题五律与七律各一首,足见二人论交,不以利害义,诚所谓古之君子。

在这场激烈而复杂的版权保卫战中,文明书局难言胜利。虽然它惩处了几个盗版者,也未失去 《群学肄言》 初版的版权,但流失了严复这个重要作者。光绪二十九年十月,廉泉急切要见严复,想的还是商谈再版《群学肄言》并到日本印刷平装本的事。版权风波一起,此事无法开口,严复的新书从此交给商务印书馆出版。商务接受严复开出的条件,认真保证他的版权利益,使他获得可观收入。后来严复又入股商务,先持有400股、后增加到500股,每年分红都在七八千元之数。民国八年,严复政治失意、老病侵寻,尚能在北京一掷七万元购买住宅,资金多来自他在商务印书馆的版税和股息。

经此《群学肄言》一役,中国的版权保护在实践层面取得局部成功,并推动了制度层面的法律在数年后出台。宣统二年(1910)清政府颁布《大清著作权律》,严复与廉泉筚路蓝缕,功不可没。

作者: 艾俊川 (《金融时报》编辑)

*文汇独家稿件,转载请注明出处。