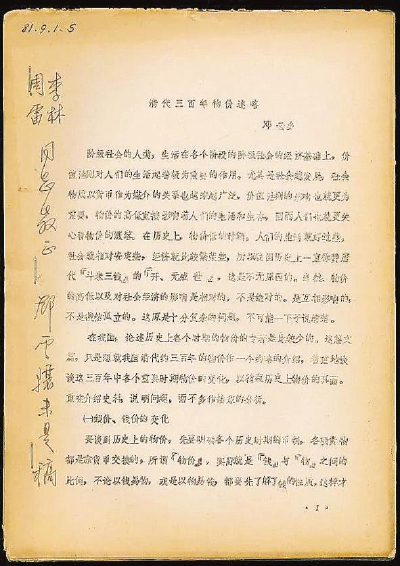

▲《清代三百年物价述略》自印本,邓云乡赠周雷。图片来自布衣书局

邓云乡先生于1999年逝世,至今坊间未见年谱,本文自《邓云乡集》诸文中辑录出邓先生的早年岁月,以资怀念。

1953年 10月 21日下午五时,邓云乡步出上海北站,没有叫车,怕的是被敲竹杠。腹中早已空乏难捱,从天目路出来,迎面正好有家低矮的粥店,热乎乎地吃过两大碗粥,佐以一只松花蛋一碟腐乳,所费不足两千元(合调换成新人民币后的两角),“我感到上海的确不错!”

此行自北京而来,先在上海报到,然后去苏州工作。这是他第一次来沪,身上还有八万多元,邓云乡打算先玩两天乐得逍遥一下。一番梳洗过后,他穿上自己最好的时装——白衬衫打底搭浅驼色拉毛羊毛衫,外加一件银灰咔叽布制服,下半身是宝蓝花呢裤子配小圆头黑皮鞋,自恃“这身便装,在当时北京的机关中,也算是比较摩登的”。

从江苏路往北走,打算去外滩看看。走在街上,才发现上海人的衣着原来大不相同。当时解放已经四年多,十里洋场伫立着霓虹灯下的哨兵,但老百姓的衣着却同从前没什么改变:穿西服的很多,穿长衫的大有人在,中青年妇女则一律是圆高领旗袍,不耐寒者外罩男式羊毛衫,脚下是大方口麂皮绣花鞋或平头浅帮皮鞋。

相比之下,邓先生觉得自己的衣服太寒酸了。

饭点到了。踱步进了威海卫路口的一家中型馆子,里头的红漆方桌擦得十分干净。一个人用餐随意,点了一客炒三冬,很乐胃,只用了四千六百元。

几顿下来,消费有了底气,下一顿去的是淮海路的复兴饭店。这是旧上海法租界名店,“公司菜”(相当于现在的套餐)定价一万元一客,可选葡国鸡、奶油烩鱼或烧牛尾,另有一份荷兰牛肉,还配有红菜汤、面包、黄油和咖啡。店里有讲究的西式火炉,电唱机放着轻音乐,几个约莫三四十岁的服务员非常周到。用餐完毕,续一杯清茶一千元,或看书或写东西,邓先生能安安静静度过一个很有洋味的下午。

惬意了几天,钱花得差不多了,10月底抵达苏州,开始了华东的工作生涯。先报到的是“建筑学校”。几篇文章里都没有全称,推测为“苏州建筑工程学校”。50年代同名的院校有两所,一为建工部所属,一为燃料工业部主管,邓就职的是后者,两校于1958年合并,此是后话。呆了不到两个星期,转去“苏州电力学校”。

此校早已不复存在。文章中有两条线索:其一地址在金门外,其二过去称为“苏高工”,原来是前身为1946年国民政府开办的 “江苏省立苏州高级工业职业学校”。学校在1949年后四易校名,但仍简称 “苏高工”,直到1953年中等专业学校大调整,其化工科到杭州组建成杭州化工学校,土木科入苏州建筑工业学校,电机科改建为苏州电力学校,主要培养发电和输变电人才,即邓云乡教职所在。

邓云乡1947年毕业于北大中文系,怎么去了电力系统谋职?这还得从1949年8月说起。当时邓先生毕业已有两年,仍无固定工作,东一头西一头,换了三四个地方,大约知道的是先后在大同、天津当过中学教员 (邓云乡在《小白楼思绪》一文中言及“解放初,我由北京到天津教了几个月书”,可能为误记),还干过译电员。时局萧条至极,邓云乡已失业在家,父亲邓汉英也没有了经济来源,一家人过着吃了上顿没下顿的日子。

追溯到1935年3月邓家迁入京城时,一家三口加上家庭教师、厨子兼听差连同行李,一共八九辆洋车,浩浩荡荡经前门走草帽胡同、西长安街、府右街,一路进了北平内二区西皇城根二十二号的陈家大院。这是晚清尚书陈玉苍的宅第,房东是他的长房长孙陈同孙先生。门房老雷早在门前恭候,引路入内,院子里林木葱茏,邓家承租了四大间北房。此后历经抗日战争和解放战争,邓家生计都成了问题,幸得陈宅照拂不收房钱。

末路穷途,邓云乡的姑表兄长贾林放自老区来看舅舅。他原是清华的学生,“七七事变”前,每周日都进城走亲戚。贾后来肄业参加了八路军,百团大战后到边区政府工作,一别十二年,现在已是井阳(井陉、阳泉)煤业公司的经理。瞅着舅家落了难,于是介绍表弟前往正在筹备中的燃料工业处 (燃料工业部前身)当小职员,这是管煤、电、油的单位,循例试用三月,不算起薪,只领二百斤小米。

说是工作,邓云乡既不坐班也没有办公室,凭着对老北京地理的熟悉,每天干的活就是骑个破自行车,到处找房牙子看房。当时北京的旗人贵族、北洋军阀后人、各大商人、著名伶人,凡是有大房子的,都急于出售,而各个有钱的部门如重工业部、铁道部、财政部,都在买。

邓先生看了不少名宅,房子随便挑,房价则便宜到了极点。物价浮动,双方过款时都以当天报纸所登布匹的牌价折算,一匹洋布长十丈零八尺,当时北京一二百间的大宅子也不过三千匹布价。其中有叶嘉莹成长之地——察院胡同23号,又有原宛平县长王冷斋的旧居,在邓先生眼中,这是北京城里一等一的宅子,由四个小四合院组成,坐东朝西,东边临着护城河,与故宫角楼相对,开窗即是风景。这么一座大宅子,当时只合一千六百匹布价,后来成了燃料工业部的高级干部宿舍,贾林放调到部中担任经理司司长后就住在这儿。

作为部里的年轻干部,邓先生一家也搬离了陈宅,搬进了部里的宿舍,其中有一处为东单二条原翁相国的宅子,著名的“翁同龢三次访鹤,吴大澂一味吹牛”就发生于此。他分得一间北房两间西房,房子虽然陈旧了些,院子也改建得不成格局,但出门就是东单,生活购物很方便。

没有经历革命洗礼的邓云乡,于1950年春和其他十几位青年同事,都是大学刚毕业一二年的新干部,被派往革命大学学习。当时革大在万寿山下西苑,分三大部:邓先生所在的二部以普通干部为主,也招收少量失学失业青年,当时正值“两航起义”,还来了不少身着夹克衫牛仔裤的票务、机务和空姐们;另有政治研究院接收各大学教授和各界名人;还有就是外国语学院,是分派或招来的学生专学外语。

二部的同学中,有故宫博物院的冯先铭,他是北大冯承钧教授的哲嗣,另有知堂老人的长子周丰一由北京图书馆派来。两位都是世兄,大家渐渐熟络起来。冯承钧瘫痪多年,于1946年过世,邓云乡不过久慕其名,周作人先生却是师恩难忘。日本投降后,重庆的接收人员还没到,伪北大于八月末照常注册开学,邓先生其时已是中文系大三,知堂老人开了一门“佛教文学”,虽每天坐洋车来红楼来却并未上课,只由许世瑛教授代授。

一个月后,自语“年轻无知,头脑简单”的邓先生跑到一楼东的系办公室向周作人约稿,周先生听罢,只答“现在不是写文章的时候,等将来一定给你写”,后来邓先生才知道彼时的知堂,正忙着应付被指控为汉奸的官司。此时从周丰一口中得知老人已北返,一切很好,也从冯先铭那儿悄悄地听说了周同学写了多少万字批判他父亲。

至于政治研究院,虽名为“研究院”,其实本质一样,都是改造思想。每星期六搭乘公共汽车进城,有时会遇到沈从文。在北大时,邓云乡听过沈先生讲 “现代文学选读与习作”,这是西南联大一二级的课程,但伪北大没开过,要补足学分只得有课就上,多年后邓先生仍记得沈先生批改的习作,“蝇头小楷,密如芝麻,极少勾掉原文,都是就原文延展补充”。又沈从文的内弟张中和,是邓云乡中学时最好的朋友,于是常常有机会去中老胡同拜访。不过此刻相见,只能行一般师生之礼,无其他话可谈了。

这一期的革命大学时间很长,前后十个月。学习回来后,便可被委派些大事了,比如,管基建。玉河桥东面直到邻近东单的一大片地带,解放初分给四个部级单位盖办公大楼,由西往东依次是纺织部、燃料工业部、劳动部和对外贸易部。燃料工业部资源充足,有钱有物,很快就动了工。

从此邓云乡忙乎了起来。图纸出来了,要前往清华请梁思成先生审查;盖楼要砖,他电话打到开滦煤矿,开滦砖厂标有“KMA”凹字印的五百万块红砖马上运到部里;施工人员也是全国征调,上海的钢筋工、砌墙工、东北的水暖工、北京的木工,全国一流的工匠都来支援;地基用的是日本铁路株式会社浇铸的钢筋水泥大块,当年没有日本进口一说,这是抗战末期日本人准备修建地下通道留下的,建楼时正

好利用。很快,一座全长一百二十米、主楼连地下共五层、两翼四层的大楼就矗立了起来。

自部委调到学校,从京城前往江南,离开家庭的庇佑,远离表兄的关照,如此种种,邓云乡为何如此选择?具体原因已无从考究,或者只不过是组织的安排吧。邓先生性情散淡,哪怕京华风物念兹在兹,也能安之若素。

苏州工作了一年多,由于地域差价,工资比北京时还少了几万块,这倒影响不着这个单身汉的生活,下馆子吃“双过桥”和蟹粉豆腐、去爱河桥的书场听评弹都是常有的事,还能逛人民路的旧书店,以每本一千元的价格买下全套《古今》。虽说是电力系统的新学校,但偶然也能遇着文史界的旧人,比如程小青。每次开会的时候,邓先生就会盯着程先生的脸看,想象着这是怎样一个人呢,怎么能写出那么多侦探故事来。有次程先生察觉了,他大概也猜到了小邓的心思,报以微微一笑。之后又前往南京工作,不过并非工作调动,而是苏州电力学院于1954年8月整体迁往南京,成了南京电力学校(92年更名为南京电力高等专科学校,后合并为如今的南京工程学院)。期间去过杭州,他曾回忆起清泰街附近羊坝头的一所老房子,这是他夫人的娘家。

邓夫人蔡时言,浙江武康人,两人的结合,邓先生用“真姻缘棒打不散”来形容。邓云乡原籍山西灵丘,北京长大,南调华东,蔡时言一直生活在华东;两人都属大龄,以前都有过异性朋友,有些关系很好却未结为婚姻;而此刻两人杭州定情,上海登记,南京结婚,果然是“各有因缘莫羡人”。邓先生为人和善,和岳家关系很好,蔡时言是家中最小的女儿,后来胞姐蔡素琴也来同住,她的女红与烹饪技艺十分高超,师友如谢国桢、王西野乃至后辈赵珩前来都请内姐烧菜,油焖笋、响铃、东坡肉、八宝鸭子是必备的,最后还有鸭肉馄饨,每每赢得交口称赞。

不过蔡时言先后动过肠粘连、胃切除的大手术,几十年来又疾病不断,所以常常念及 “真姻缘是苦姻缘”。夫妇之间感情和睦,邓夫人病故,邓先生写了不少凭吊的诗文。

邓云乡1956年再次回到上海,在上海动力学校(上海电力学院前身)任教,直到1993年退休。当年的燃料工业部,早在1955年就已撤销,分设煤炭工业部、电力工业部和石油工业部,表兄贾林放担任过煤炭工业部副部长,和邓先生已是不同的系统。“双百”方针贯彻时,他笔头思动,据《新闻日报》编辑陈诏回忆,当年副刊《人民广场》,既追求多样性又讲究配合形势,需要应景文章,邓先生这种倚马可待的作者最受欢迎:电影演员周璇逝世,他赋诗志哀,政府救济民间艺人,他又以诗抒怀。而后运动频频,时局变换,作诗的风险大了,邓先生只偶尔投稿给《光明日报》,内容不离文史,如1958年4月20日《略谈商务版〈聊斋志异〉的注释》、1962年 11月 3日《画意诗情 文理》、1962年 7月 5日《扇子与文学》。

至于此时邓云乡的心情,虽自言“我感到赚钱吃饭和学术爱好在某种情况下,原是可以分开的”,但后来的《鲁迅与北京风土》后记中流露的却并不是这么回事。1951年《鲁迅日记》影印本甫一出版,他就借来细细阅读,发现先生的游踪都是自己极为熟悉的地方,先生来往过的朋友学生不少是自己的老师,他觉得那时或再稍晚写这样一本书,“遇有疑难的地方,还有问处,还有找处,自然比后来要容易而且详实得多”,大有惋惜之意。

直到1981年,邓云乡写完了《清代三百年物价述略》,此文发表在专业期刊《价格理论与实践》上。遇着“编了一辈子报纸,见人就想约稿”的唐云旌怂恿他写东西,先生虽自感“多年不写,笔墨荒疏,怯于重新执笔”,但还是陆续写成不少篇什,这就是文字雅隽的《鲁迅与北京风土》。此后声名鹊起,当外地文学青年写信来说读过他不少书,佩服之至,要报考他的研究生时,先生只能连忙回信说不敢了。

作者:罗逊

编辑:范菁

*文汇独家稿件,转载请注明出处。