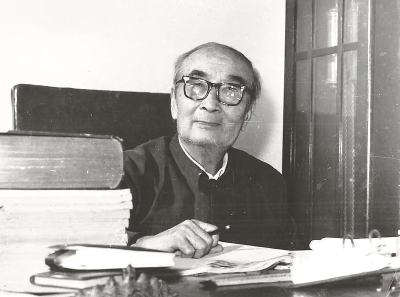

▲1981年,陈子展工作留影

▲陈子展长乐路旧居(从942号大门进入)外景一瞥

陈先生在探讨《离骚》等议题时,喜欢提出和郭沫若不同的意见。但他对郭沫若评价还是很高的,认为,“首先用唯物史观来研究三代之书,语言文字,历史文学,这是郭沫若最大的贡献”。我曾经注意到,陈先生研究《诗经》,论及《北门》《定之方中》《黍离》《兔爰》《楚茨》《生民》等篇,都对郭老有关的成果作了汲取。在坚持唯物史观这点上,陈先生和郭沫若是一致的。

在王运熙先生引领下初访师寓

我毕业以后留在复旦大学中文系的古典文学教研室当老师,到教研室报到时,王运熙先生是教研室负责人,他对我比较了解,和我谈论我的进修问题。他认为我历史、哲学、思想史、学术史等方面的书读得太少,要补补课,多读经史。经主要是四部,《论语》《孟子》《诗经》《左传》,有条件就读读《尚书》;史主要是前四史。我遵嘱开始读,颇有收获。

1962年10月下旬,王运熙先生找我谈话,传达中文系开会讨论的决定,为落实周扬同志抢救遗产的指示,决定派我去向陈子展先生学习 《诗经》《楚辞》。陈先生当时年纪比较大了,他的学问要有传人。王先生自己毕业以后也主要是跟着陈子展先生的,当时陈先生是系主任,王先生帮他处理一些系务,所以他和陈先生比较熟悉。当时复旦条件比较好,青老挂钩,年轻教师都有老教师带领。

某日下午,王运熙先生带我去陈先生家,自复旦乘1路有轨电车到静安寺,转乘公共汽车到常熟路下车,转弯到长乐路,再步行到先生寓所。陈先生家在长乐路946弄2号,这里是个小弄堂,大门其实在942号,但一般是不开的。第一次与陈子展先生见面,我印象很深。陈先生当时大约六十三、四岁,个子不是太高,戴一顶法国帽,身体看起来还比较健康,思维、交谈亦很敏捷,只是抽烟挺厉害。唯一让我感到先生有点苍老的,是他的眼睑微微隆起,我想这是人生契阔与岁月沧桑在他身上留下的印记。

见了面,先由王运熙先生介绍我近期的读书计划,也就是多读经部和史部,他重点讲了八部书——《论语》《孟子》《左传》《诗经》《史记》《汉书》《后汉书》《三国志》,围绕经史,再读一些经学方面的书以及学术史、文化史方面的著作,比如皮锡瑞的 《经学历史》、周予同的《群经概论》、梁启超的 《近三百年中国学术史》、顾颉刚的《秦汉的方士与儒生》等。陈先生认可了这一计划。王先生继续问,《史记》有三家注,有泷川资言的《史记会注考证》,读哪种好呢?陈先生主张《史记》应读泷川资言的《史记会注考证》,《汉书》应读王先谦的《汉书补注》。《史记》我早就读完了,读的是三家注点校本,《汉书》读了将近一半,读的是颜师古注,为此不免心生顾虑。我和陈先生如实讲了这些情况。陈先生说这也可以,继续读下去吧。他对年轻人是很好说话的。不过,陈先生也说,以后碰到问题可以查考一下《史记会注考证》和《汉书补注》。作为补偿,此后我读《后汉书》就用了王先谦的《后汉书集解》,《后汉书集解》的注释体例和《汉书补注》一样,在章怀太子注的基础上,增列了非常丰富的文献资料。我读下来觉得很有好处。

另外,我和陈先生第一次交谈,相互语言不通,他说湖南长沙话,我说江苏无锡话,各自都听不大懂对方说话的意思,影响到了相互交流。但人对语言的适应能力其实很强,也很神奇,我和陈先生只是碰面了一两回,似乎方言的隔阂就不存在了,心里也放下了一块大石头。这样一来,和陈先生的交流基本也没有问题了,陈先生与我商定,以后每两周见面一次,时间定在星期四上午。开始一段时间一直如此,后来因为课程安排等原因,有所变动。

由于我平时不大上街,先生家又在上海市比较繁华的地带,所以从学校到先生家,仿佛穿越一条都市风景线,带给我长久难忘的感受。自复旦乘1路有轨电车到静安寺,刚好1小时,然后沿着宽阔的华山路步行,穿过延安路时可看到延安饭店,折入常熟路,虽街道不宽但景象繁华,随在所设的商铺亦益极精致,至常熟路长乐路口,能够见到斜对面安放着一面大圆镜,防止路过的车子相撞。那时常熟路以西、乌鲁木齐以东的长乐路尚未拓宽,路面狭窄犹如里弄,行人很少,也没有车辆来往,很幽静。陈先生自言“门无车马之声”。在常人看来,“身居里巷一隅,门无车马之声”,是寂寞了些,但对陈先生而言,却是做学问极好的环境。那时常来看望陈先生的,只有范祥雍和杜月村两位先生。在春夏间,有时942号大门开着,我就从大门进去,要经过一个院子,院子里种了几簇夹竹桃,开满红红白白的花,微风吹过,花瓣落地,悄然无声,看到陈先生在屋子里站着查考图书的身影,由此更能体会到他治学境界之高。陈先生书斋墙上挂着一张大胡子的相片,我跟随陈先生学习的时候,也没有太注意,这其实就是陈先生自己。后来杜月村先生告诉我,陈先生在摘掉了右派帽子以后,就把胡子刮掉了。

▲20世纪50年代末,陈子展摄于昆山

关于读书方法和研究途径

在谈到陈子展先生具体怎么教我读《诗经》之前,我想先强调一下他传授给我的做学问的通识。

第一点,陈先生强调多读基本古籍。中国古典文献的要籍,是核心部分,要尽可能多读。在与我谈话中,陈先生多次援引《北史·崔儦传》的记载,谓崔儦“每以读书为务,负恃才地,大署其户曰:‘不读五千卷书者,无得入此室’”。其用意在于强调,阅读基本古籍要达到一定数量,俾在自己的知识结构中形成比较坚实的核心部分,亦是垫底的基础部分,便于融合其他知识,而不是具体需要研究什么问题时,才临时去读这些书。譬如经部和史部的书籍或重要的文集,就要提前打好基础。杜甫在诗中说“读书破万卷,下笔如有神”,这些数量较多的基本古籍,犹如压舱石,读过以后一生受用不尽。这其实也是古代读书人十年寒窗的基本功。

那时复旦中文系古典文学教研室培养青年教师,王运熙先生曾提出要做到 “六书通”。不管搞哪一段文学史的,都要力求读通《诗经》《楚辞》《史记》《汉书》《文选》《文心雕龙》等六部书。当然这是一个很高的标准。要真正读通这六部书谈何容易,但认真阅读总比不读要好。这一点对我影响很大,脑海里也一直想着应多读要籍。“文革”刚开始时,大家都没法好好读书,后来有几年时间,也干不了其他事情,我便读了不少书,那时候主要是看古籍,每年大约看六百至七百卷。“文革”十年,我大概有五年时间是在点校二十四史,其他有三年时间,都在读书。能够坚持下来,和陈子展先生的教导是分不开的,这也帮助我形成了一个比较合理的知识结构,特别是经部和史部,后来经部读得少了,二十四史是读了差不多大半的。

第二点,陈子展先生提倡的读书方法是“精读与翻阅相结合”。陈先生认为,古籍浩如烟海,读书不可能将所有的书都读得很细,也没有必要将每一部都读得很细。故除精读之外,还应该有翻阅,或者略读。他经常引用《魏略》记载诸葛亮读书“独观其大略”,陶渊明《五柳先生传》谓其“好读书,不求甚解”的故事,以为这些记载对我们有启示,说明读书应将“精读”与“翻阅”两者结合起来。陈先生曾以上述两条记载为考试题目,让参与考试的学生发表自己的看法。

陈先生自己也很注意这方面问题。老先生之间常要比比学问,譬如有关阅读史书,朱东润、蒋天枢、刘季高等先生都说曾将二十四史“读过一遍”。二十四史,顾颉刚读过两遍,吕思勉读过三遍,中文系的老先生能读一遍已经很好了。陈子展先生则说“精读及翻阅十七史数遍”。讲到翻阅的时候,特别讲到自己的经历。上海解放前夕,陈先生遵照李维汉同志的嘱咐,较长一段时间里借住在李青崖先生家里,足不出户。李青崖(法国文学翻译家)家里有一套《丛书集成初编》,先生在借住期间,将其翻阅了一遍,认为很有帮助。有些书很难找,但是在这套初编里面可以找到。譬如毛奇龄的《白鹭洲主客说诗》,陈先生尤为欣赏。陈先生治学,有独特的一面,他对于沈钦韩和毛奇龄特别偏爱。

第三点,陈先生强调要“博观约取”。陈先生常说,从事科学研究,必须做到“博观约取”,观察接触的东西务求其博,而研究的题目不能太博,必须约束在一个合适的范围以内。博观约取一途,博观是手段,约取是目的,博观是奠基,约取是在基础上进行建筑,博观是增加感性认识,约取是经过理性的思考。这两者之间,博观还比较容易做到,真正难的是约取,能不能在博观的基础上做到约取,这需要有高度的识见和熟娴掌握火候的能力。

鲁迅曾拿“斧子”来说明这点。斧子的斧背一定要厚,而与被劈的事物接触处必须锋利(不能太厚,要薄),斧背越厚劈起来愈加方便。陈子展先生自己的研究当然也是贯彻这一点的。陈先生为研究《诗经》作了长期积累,经学、史学、文学、语言文学(陈先生自己强调,对《说文》《广雅》两本书花了很多时间)、古代社会研究、文物考古(他特地订阅《文物》杂志随时参考)、生物学(特别是动物学,花了很多功夫)等等,都有涉猎。比如“关关雎鸠”里的雎鸠,根据陈先生的研究,就是金嘴鹗,实即在湖泊港汊及河道里常见的鱼鹰。有段时间,我对柳宗元的《罴说》有所思考。罴到底是什么呢?在印度梵文里,熊和罴亦有相对应的词儿。我去内蒙古大学参加教学检查,一位副校长是专攻蒙古学的,说蒙语词汇里,有“熊”和“更大的熊”之区别,后者又被称为“可怕的东西”,两者不一样。诗经里面也讲到了罴。后来我看陈子展先生的文章,讲得很详细,把动物学家的研究结果都讲清楚了。罴就是生活在亚洲体型特大的棕熊,熊这一类动物中间体型最大是棕熊,黑熊亦不能与之相比。看到这些,我觉得很亲切,也对陈先生做学问的博观约取有了直接的体会。

第四点,陈先生强调要“绳索贯穿散钱”。先生屡引明人笔记中的一段话,用绳索和散钱来比喻观点和材料的关系,指出只有用观点的“绳索”将分散的材料贯穿起来,才能成为一种融会贯通的学问。他研究《诗经》,正是在观点和材料的结合上,对这份珍贵文化遗产进行系统的整理,试图从中发现带有规律性的东西。

▲陈先生《诗经》研究的独特贡献及其他

阅读、提问请益与完成作业

在学习《诗经》的时候,我自己定了五种本子,对照阅读。陈先生很开明,认可我的方法。

一本是《毛传郑笺》,这一般都放在孔颖达的《毛诗正义》里,我读的是从家乡带来坊间所刻的读本,只有《毛传郑笺》而不及其他。此书天头很大,可以在空白处过录别的本子的一些说法。无论《毛传》还是《郑笺》,都属于汉学的范围。

第二本是朱熹《诗集传》(中华上编1958年出版)。这是宋学的代表作。

第三本是马瑞辰《毛诗传笺通释》(广雅书局光绪十四年刻本)。清代《诗经》的研究成果比较丰富,最重要的当然是陈奂的《诗毛氏传疏》,其他有胡承珙的《毛诗后笺》与马瑞辰的《毛诗传笺通释》,这是清代中期之三大部。到了清末,就是王先谦的《诗三家义集疏》了。这是清学。马瑞辰《毛诗传笺通释》是和上面《毛传郑笺》相配套的,选这本来读便于前后对照,愈能顾忌学术观点的传承和系统性。

第四本不是经学中的代表作,姚际恒的《毛诗通论》(中华书局1958年),在分析词章方面却有一定特色。

最后是陈子展先生的《国风选译》《雅颂选译》(两书皆由上海古典文学出版社在1957年出版)。

我选以上几种,是兼顾学术思想的系统性和书籍内容的简明扼要,此外,这些书在当时也比较容易找到。

读下来之后,可以谈谈陈先生的观点与前人有何不同之处。先生用韩诗的说法来解释《汉广》这首诗,强调《汉广》涉及了一个流播于当时当地的神话传说,颇有神话学研究的味道,给我留下了非常深刻的印象。我把与《毛传郑笺》相异的一些主要观点,过录到《毛传郑笺》那本天头很大的本子上去,做了不少记录。

我和陈先生是怎么交流的呢?主要就是提问请益,每次提出十个问题,希望老师开示解答。

首先,在提出问题之前,要把两周内所读的《诗经》作品梳理一下。这等于是将所读诗篇复习一遍,有助于熟悉已读作品的内容。

其次,在上面梳理的基础上,提出须由导师解答的十个问题。提问题同样要开动脑筋,不能在没有问题的地方去提问题,不能反复类似,防止无意之中说外行话。陈先生也确实表扬过我,谓我能“不说外行话”。

再次,先生看过问题纸单,按次序给我以解答,或紧扣题目简单作答,或根据记忆述其大略,或述及一事而举一反三,或旁敲侧击譬晓密微,对我都有很大的启发。

解答问题用时约一小时。在此之后,陈先生尽兴畅谈,海阔天空。先生见多识广,思想活跃,所讲的事情也很有趣,让我知道很多掌故。比如讲复旦的老师,他评价比较高的,有历史系蔡尚思先生,哲学系胡曲园先生,认为蔡先生才思敏捷,读的书多;胡先生厚积薄发,精耕细作。在涉及某些学术问题时,又常常提到胡厚宣先生和章巽先生。陈先生经常谈到中文系自己的那些学生,说鲍正鹄先生最聪明,杜月村先生最用功,还说王运熙先生将来是长寿的,因为古书里说:早衰,寿之征兆也。王先生早先体弱多病,所以对自己健康的认知比较理性,而王先生后来确实也获享高寿。

最后环节是完成作业。我写了一篇《〈诗序〉作者考辨》的读书报告,作为作业。

阅读《诗经》的作品,首先注意的是其内容主题,这是阅读作品时大家普遍最关心的问题。《诗经》传播史上有三家诗与毛诗之争,汉宋之争,遵《序》与反《序》之争,这都和《诗序》有关,《诗序》的作者到底是谁?说法很多。《四库全书总目》号称“治经者第一争诟之端”。这个问题,我也想一探究竟。

选题初步择定后,我曾就这个议题向陈先生请教,陈先生的回答大致如下:

他原先认为《诗序》是东汉卫宏所作,我问他的时候已经改变了。卫宏所作之《序》实别为一篇,于中古后渐渐佚失,非郑玄所笺而为今吾人所见之《诗序》。

接着先生又给我介绍《诗经》研究史上一项认识的突破,此种观点起始于唐代,拓张于宋世,至清代《思路总目提要》汇集大成,其要点则是针对《诗序》内部的文字结构进行区分辨析。以为今吾人所见之《诗序》按其冠于每篇之首二句,如“《关雎》,后妃之德义”、“《葛覃》,后妃之本义”、“《鸿雁》,美宣王也”,当为最初撰成之古序,而以下续申之辞,乃后人所添加者也。《四库总目提要》谓,首二句为毛苌以前经师所撰,其后续申之辞为毛苌以后经师所缀。陈先生认为《四库提要》的说法基本合理,倘将其间所说之“毛苌”改为“毛亨”,则庶几全可信从矣。

这个说法我觉得有道理,诗经是教科书,历史上的经师世代相承,传授生徒,会在课本上一点一点添加内容。所以我接受陈先生的观点。

我的作业不是直接的考证,而是从这个问题的起源讲起,自郑玄笺《诗》谈到近世《诗》学,试图从源流的探讨中来弄清问题,观点延续了陈先生的说法,所作的主要工作是为这些说法找到证据。

其一,根据一般记载,毛诗《诂训传》的作者是毛亨,说明《提要》所说之“毛苌”确实应改为“毛亨”。

其二,从三国吴人陆玑《毛诗草木鸟兽虫鱼疏》条辨《毛诗》师承源流。全书最后,对齐鲁韩毛四家诗的传授源流各有记载。在有关毛诗的这条记载里面,既说卜商 (子夏)为之《序》,又云卫宏作《毛诗序》,显而易见两者应分属不同之两篇(我写了这个意见,先生看我的作业,评为“此古人所未道”)。又另外列举七证,说明卫宏所作之《毛诗序》,肯定不是郑玄所笺而为今人所见之《毛诗序》(先生评为“此今人所未道”)。

陈先生还写过一篇文章《与友人陈允吉同志论诗序作者书》,当时是用来给我参考的。

我的作业共22000余字,用文言写成,得到陈子展先生的热情肯定,当时我写文言的水平不高,陈先生还为之精心阅改。这篇文章,鲍正鹄、王运熙、章培恒先生都曾看过。1980年此文在 《中华文史论丛》上发表前,蒋天枢先生尝数度予以指教,又蒙上海古籍出版社陈振鹏先生在文字上加以润色。

值得说明的是,陈先生倾向三家,蒋先生独主毛传,尽管门径不同,但蒋先生对我的观点还是予以肯定,而我的观点其实是从陈先生那里来的。所以,我们系里的老先生治学态度实事求是,服膺真理,敢于突破门户之见,缘此让我十分感动。

我跟随陈先生学习 《诗经》,计时一年不到一点。1963年下半年开始,读书环境大变,以后无法再这样系统跟随陈先生阅读古籍了。对于这段时光,我很是留恋,也从读书过程中体会到这是很好的培养方法。

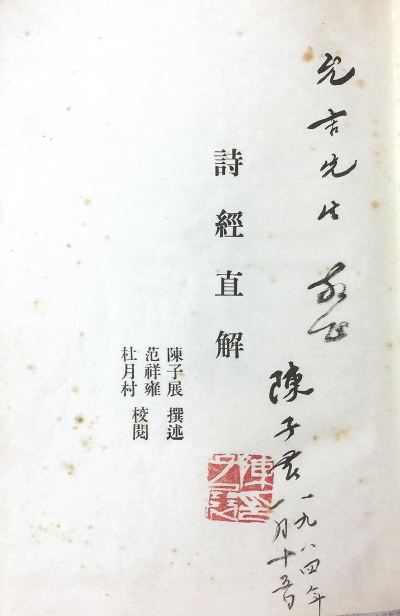

▲陈子展题赠陈允吉的《诗经直解》

我研习《诗经》,到《大雅》部分,甚觉难读,以此深知研究《诗经》之不容易。陈先生《诗经》研究的成果,最早的是《诗经语译》(太平洋书店1934年)。中期有上述1957年的《国风选译》《雅颂选译》。过了中年,他的治学境界日臻成熟,故后期有更深入的研究成果,包括上下本《诗经直解》(复旦大学出版社1983年)、《诗三百解题》(复旦大学出版社2001年),陈先生研究《诗经》的时间,前后相加超过50年。

陈先生的研究方法是马克思主义的方法。大革命以前,他有两年时间住在船山学社和湖南自修大学,一直和谢觉哉、李维汉等同志在一起。不仅读陈启修、陈望道、李达自日文重译的马克思主义著作,还通过日文阅读河上肇、片山潜等翻译的单篇小册子。他对恩格斯《家庭、私有制与国家的起源》一书寄予高度的重视,也熟悉摩尔根《古代社会》所作论述。在这个基础上,陈先生牢固地确立了唯物史观。

陈先生在探讨《离骚》等议题时,喜欢提出和郭沫若不同的意见。但他对郭沫若评价还是很高的,认为,“首先用唯物史观来研究三代之书,语言文字,历史文学,这是郭沫若最大的贡献”。我曾经注意到,陈先生研究《诗经》,论及《北门》《定之方中》《黍离》《兔爰》《楚茨》《生民》等篇,都对郭老有关的成果作了汲取。在坚持唯物史观这点上,陈先生和郭沫若是一致的。孟伟《博采众长,独出新见——陈子展〈诗经〉研究简论》一文就明确指出,陈先生的研究,运用马克思主义观点,实事求是地对《诗经》做出全面的分析和解释。台湾学者史甄陶在其博士后出站报告 《陈子展研究〈诗经〉方法述评》中,对先生所持的马克思主义观点也作了较详细的介绍。史甄陶先生原就读于台师大中文系,去“中研院”文哲所做博士后,目前在台湾大学中文系任教。

陈先生曾经批评过郭沫若和高亨,认为他们在研究《诗经》时,过分相信和使用假借,从而常会得出不够客观的结论。

王运熙先生也和我谈起,当时大家学习《诗经》,用的是余冠英的《诗经选》,但他认为陈先生的《国风选译》《雅颂选译》学术性更强。陈先生当过右派,还有人在报纸上批判过他,可能是因为这些牵连,他的研究多少有点被忽视。后来我看殷孟伦所写的《诗经》研究论著提要,就对陈子展先生的成果作了较高的评价。

台湾“中研院”文哲所的杨晋龙先生则认为,陈子展可作为“民国以来研究《诗经》的代表”。虽然讲得低调,但体现了他的地位。我认为还可以添一句:陈子展先生的《诗经直解》,当为王先谦《诗三家义集疏》刊出以来最重要的《诗经》研究成果。

除《诗经》《楚辞》研究外,陈先生还有其他一些不错的成果,比如杂文和专题论文。

上世纪30年代的杂文,当然是鲁迅写得最好。鲁迅以下,有两个年轻人杂文写得甚好,一个曹聚仁,还有一个陈子展,这是林语堂讲的。杂文写得好,肯定是书读得多。黎烈文曾谈及当时 《自由谈》支付杂文稿费的标准,鲁迅是每篇十元,陈子展单篇也是十元,专栏就少一点。

再如《中国近代文学之变迁》和《最近三十年中国文学史》,也有一定的开创性。

另外有一些专题论文,陈先生自己很重视,比如《孝经在两汉魏晋南北朝所生之影响》《秦汉隋唐间之百戏》。前面这篇,根据有些校史材料讲,金通尹读后大为嗟赏,遂力荐先生从兼职教授成为复旦的专职教授。

《八代的文字游戏》就更有意思。抗战结束以后,复旦所谓的京派四教授:梁宗岱、方豪、蒋天枢、邓广铭(邓当时是副教授),说陈子展是海派领袖,要掂陈先生的份量,让先生为他们所办的刊物写文章,陈先生奋笔疾书,一个星期就交出了文稿。

▲抗战期间,陈子展(前排戴眼镜者)与重庆文艺界人士合影

陈先生倒并不自认为是海派领袖,他说自己是不京不海不江湖。其实先生是标准的湖南学者,连他的笔名也叫“楚狂”。湘学传统和楚文化,对陈先生的影响非常深刻,如王先谦、王闿运、杨树达等湖南前辈学者,乃是他一生崇敬的对象,至于陈先生自己的文章,也大多是带着些辣味儿的。

(作者为复旦大学中文系教授,本文根据作者口述整理)

作者:陈允吉

编辑:范菁

*文汇独家稿件,转载请注明出处。