宋史座谈会成立三十周年成员合影:前排右起王德毅、李震、宋晞、程光裕、黄宽重;后排右起柳立言、宁慧如、万霭云、温玉玲、刘馨珺、马德程(转自张维玲撰文、施昱丞访问记录:《王德毅老师谈宋史座谈会》,《台大历史系学术通讯》第22期,2017年4月)

在普林斯顿大学,柳立言先生的授业恩师是具有传奇色彩的刘子健先生。如果要说柳先生与刘先生在治学思路上有所不同,据我观察,至少可以举出以下一点:刘先生认为,“既然牵涉到大问题,就直接去研究这大问题,不要拐弯抹角”;而柳先生则倾向于将问题分解为大、中、小层次,“一个大问题是由多个中型问题所构成,一个中型问题是由多个小型问题所构成,三者是层层堆叠。要回答一个大问题,必先回答多个中、小问题,很难一步登天”。

与柳立言先生的通信,始于2009年11月18日,目的是为《中国古代法律文献研究》邀稿。柳先生于当月23日回信,承诺将于2011年投稿一文《〈名公书判清明集〉里的无名案件》,此诺已践(文见《中国古代法律文献研究》第5辑,社科文献出版社2011年)。2018年11月7日,柳先生在来信中言道:“〔明年〕二月一日退休后,不学不术,从此不涉足学界……亦很难再跟您对话了,现在就多谈一些吧。”读罢悲怆之感油然而生,于是着手逐渐翻检迄今为止收到的千余封来自他的邮件,内容广涉生活琐事、学界掌故、行政纠葛、人物臧否等等,其中自然有一些不足对外人言的事情,但也不乏足可启迪后学的方法论(对此,我将另撰一文《花落一梦三十年——柳立言先生谈学术评论》)。

柳立言作学术报告时的留影

就我个人而言,这些年但有一些想法,就会马上写信向他汇报,柳先生每次都会不厌其烦地示下条分缕析的意见,甚至将他已加思考但尚未完成的一些篇什掷下,希望由此引导我转换研究方向。他一直强调“法律不能不吃人间烟火,而烟火最盛之处,应是大多数的平民……这方向决定了笔者不会研究政治案件,不会研究官当八议,不会研究法典的编纂,也不会研究中日法律之关系”(《宋代法律史研究之史料结构与问题分析》,《法制史研究》第27期,2015年,第277页)。四个“不会”之中,我占其二,所以他曾口头指出,我是“在用手术刀认真地解剖尸体,毫无烟火气”。

每个人的研究路径与主题当然有各自的生成之道,柳先生的上述立场也不是一蹴而就的。他在香港中文大学撰写的硕士论文研究的是李鸿章的外交,在普林斯顿大学撰写的博士论文以宋孝宗为研究对象,显然与他后来进行的法律史研究有所不同。如果说他是我尝试改变自己的重要推手,那么哪些师友曾在他型塑自己研究特色的过程中发挥过作用呢?以下摘检出一些他的师友杂忆,或许可以帮助我们找到部分答案。

需要说明的是,以下凡是没有在行文中直接交代通信时间的,都在引文之后以括号的方式予以说明;部分因省略上下文语境而难明具体所指之处,皆在其后加“笔者注”;此外,通信闲聊的文字未必严格讲求文法,有时也有一些文字的省略,故必要时用〔〕对内容加以补缀。

香港中文大学时期(1975—1981)

“无论如何,从法律的角度研究《宋史·刑法志》,重点不在撰者是谁,而在《刑法志》本身写得好不好。有如双匿名审查,不必管作者是谁,只管内容好不好。”

从网上所见香港培正中学同学会和香港中文大学崇基学院校友会所发布的信息来看,柳先生名列培正1975年级昕社、崇基1979年历史系,由此可以推知他于1975年入读中文大学崇基学院,1979年本科毕业,转入中文大学研究院攻读哲学硕士学位。

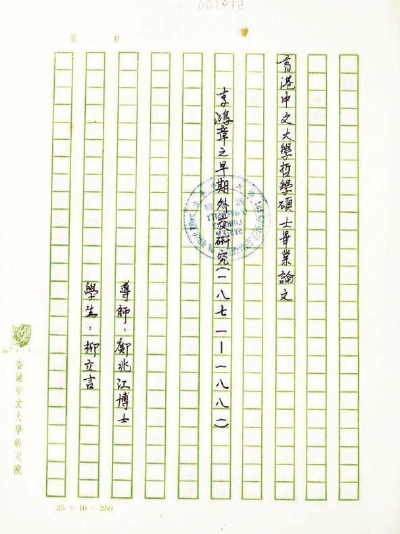

柳立言硕士论文,下载自香港中文大学图书馆网站“硕博士论文库”

关于1949年之后香港学术界的状况,已有诸多“新亚”学人的回忆录可供参考。柳先生也曾谈道:“香港素被讥为文化沙漠,但我求学之时,大学里精英云集,既有从大陆南下的‘大师’,也有从台湾北上的‘中师’,如未成大名之前的余光中和王尔敏等,又有香港本地从东西两洋归来的、难以尽数的‘小师’,故学子稍能一窥学术之堂奥”(2018.1.31)。

从2018年5月21日的邮件(见后)以及从香港中文大学网站上下载的硕士论文电子版可知,柳先生的硕导是邝兆江先生。只是我孤陋寡闻,对邝先生的道德文章所知不多。征诸网络,邝先生的著作中有一篇《近代口述历史的发展》(《明报月刊》1981年9月号)。柳先生曾回忆自己的访谈经验:“我在香港时也跟老师做过口述历史,访问一些老人,想了解日治时期的香港,一般问题还可以不着痕迹,但一旦深入,例如想知道对方对日治的真正感受,和这感受是否偏颇,就不能不针对他的感受进行测验,做测验就不得不设计问题,那就很容易陷入引导,得出可疑的答案,隔几天再去访问,但问不一样的问题,结果答案跟日前相反”(2016.1.5)。这里的老师应该就是邝先生。

2016年6月27日,我去台师大参加李国祁先生的追思会,听张朋园、张玉法、陈三井等先生的发言,重温了“中研院”近史所早年的内斗往事。之所以是“重温”,是因为许多情节已见于《南港学风:郭廷以和中研院近史所的故事》(九州出版社2013年)。王尔敏先生没有出席,但寄来悼念文章,由别人代读,内中所涉李先生因何落选“中研院”院士、自己因何受刘广京与费正清先生的推荐于1977年赴香港中文大学任教等情节(此文以《悼念史学名家李国祁先生》为名,发表于《国史研究通讯》第12期,2017年6月)。会后,我给柳先生写了一封邮件,发表了一些感慨。柳先生在回函中忆及:“王〔尔敏〕老师跟我的硕论导师不大合,对我却很好,一生难忘。他三十多年前教我时,眼疾已很严重,看东西成曲线状,我当时难以领会其苦,今日则身受矣。最后一次见他是荣退会上,尚能视物,真是大幸。……您把王先生的《淮军志》跟他其他著作比较,便知郭廷以先生花了多少功夫指导近史所的诸公了”(2016.7.8);此后我们又谈及王先生所撰《史学方法》与杜维运先生的《史学方法论》,柳先生的评论是“‘简明扼要’不是王老师的风格”(2016.7.19)。

柳先生以李鸿章作为硕论对象,自然与王尔敏先生过从甚密,不过此后以宋史为业,尤其是以唐宋变革为思考的出发点,应该也受到了唐宋史学者孙国栋和罗球庆先生的影响。如我们讨论如何阅读《资治通鉴》以及目前对于《通鉴》的导读作品时,他曾经提

到:“我的通鉴老师是孙国栋先生,是我最敬佩的一位老师”(2016.9.23),“孙老师从上课第一分钟讲到最后一分钟,绝少不相干的段子,宛若要把一生功力在有限的时间内毫无保留地悉数传授给我们。老师如此卖命,我们学生大为感动,也跟着全力以赴,不要辜负老师,这就是身教”(2016.9.26)。柳先生在最近十多年内利用周六休息时间组织史料读书班,风雨无阻,甚至有从上午八点半一直持续至晚上九点的情况,想来是受了孙先生的巨大感召的必然结果。

又如在讨论如何利用《宋史·刑法志》时,我提出引入当下时髦的“历史书写”的可能性,这就涉及撰写者的问题,他回复道:“无论如何,从法律的角度研究《宋史·刑法志》,重点不在撰者是谁,而在《刑法志》本身写得好不好。有如双匿名审查,不必管作者是谁,只管内容好不好。钱穆门人罗球庆老师的名著《宋代兵制研究》(应是他的硕士论文),就是针对宋史兵志的缺憾加以重写,他何曾纠缠于撰者是谁!您不妨参考。研究宋代法律,必须熟悉宋代其他专史的研究方法和成果”(2016.10.10);在我们讨论学者们的研究领域越来越窄时,他提道:“我很好奇,窄化或樊笼化较易发生在研究机关,但大学要教书,如教宋史,即使心不甘、情不愿也必须教宋代艺术、朱子学和早熟稻等重大议题,应容易扩大视野和兴趣,怎会那样僻?所谓僻,是宋代法律史教不了几节课,非得从法律扩大到社会、史料、宗教,甚至小说不可,我可以不扩张,但学校老师不能不扩张。罗球庆老师是书法家,自然留意宋代艺术,有一年的大考题目是‘宋代畫院’,有些同学看成‘書院’,真的反映眼光狭窄,以为宋代只有教育可谈”(2018.11.7);在我评论了目前文、史、哲三科的平均研究水准后,他回复道:“以前不是这样,我向往文史一家亲的传统,大学副修中文系,对讲授诗经的东大博士杨钟基老师(师母是艺术系留学史丹福的高美庆老师)和教授书法的常宗豪老师都很佩服……其实宋史罗球庆老师也是书家,跟常老师都有作品发表在《书法》。哲学系教逻辑的何秀煌老师,草书让人心仪,但我最佩服的还是他对公平公义的追求,不愧殷门(殷海光——笔者注)子弟。那时的文史结合较现在强多了,我辈未能继承和流传这个美好的传统,有愧呀”(2016.10.31)。

其实柳先生不仅辅修中文,而且跟哲学系、社会学系的师生也颇多往来:“到目前为止,思想史只佩服一位:劳思光的中国哲学史,是我退休后要保留的少数书籍之一,1974年版,是大学时的读物,现在已看不清当年写下的蝇头小字了,那时我跟哲学系、中文系和社会系的同学混得较熟,哲学系较左倾,系里随地放着康德、马列和毛泽东〔著作〕任人购买,穿着也像毛装,而社会系右倾,以交女友为第一要事”(2018.4.13)。这大约也影响了柳先生此后对于社会科学的态度(见《族谱与社会科学研究》,《汉学研究》第6卷第2期,1988年;《第十八层地狱的声音:宗教与宋代法律史研究法》,《中西法律传统》第11期,2016年)。

普林斯顿大学时期(1981—1986)

“回想子健师不厌其烦地改写而非重写我的英文稿,真是泫然落泪。他也清楚知道,我应是他最后一个弟子,而且是唯一的中国人弟子了。”

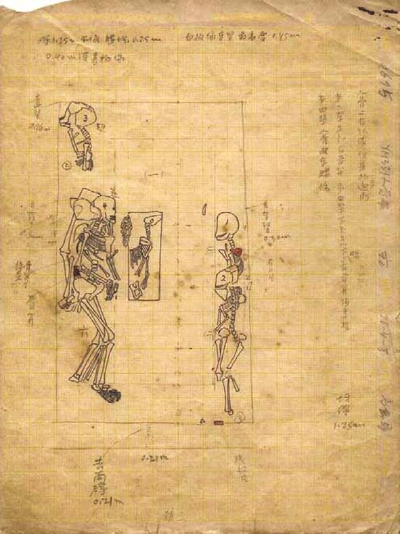

1937年4月8日高去寻先生手绘YM331号墓出土的人骨架及相关位置等记录(转自《潜德幽光——高去寻院士百岁冥诞纪念集》“六、相关档案选辑”之五,“中研院”史语所2009年)

柳先生不止一次提到,对他最有挑战与启发、最为怀念的读书岁月是在普林斯顿读博的五年和在哈佛法学院进修的一年(2016.5.16、2016.6.9)。在普大,他的授业恩师是具有传奇色彩的刘子健先生。

关于刘先生的道德文章,柳先生曾专门撰写过一篇长文《刘子健先生的治学与教学》(《宋史座谈会成立三十周年学术研讨会文集》,宋史座谈会1994年)。他经常说:“先把老师的治学与教学方法反省和整理,就跟我写《刘先生》一样,是成为学生或传人的首要功夫”(2016.5.7),“在读书会,我不止一次请同学不要叫我老师,一是因为刘子健先生严于用‘老师’一词,甚至说那是严嵩的门人才干的事;二是何谓弟子?我清楚跟他们说过,熟悉老师的各种研究,遇到外人询问‘您的老师某篇论文有何观点’等问题,能够直述主旨甚至起而分辩的,才堪称弟子。我还说,我实在幸运,因为罗球庆、邝兆江和刘子健先生的著作都不多,我都能够全部读过。子健师在我离开普大前,曾开玩笑说,大家都说您是我的闭关弟子,但愿您不要成为我的关门弟子。时至今日,我自问没有倒子健师的店”(2018.5.21)。

柳先生在前文中曾总结刘子健先生对于学生学位论文的四项要求:论旨明确、取材精审、组织严密、文字精简。对此,他曾提到:“经过先生删改的论文,字里行间往往倍加传神和紧凑,更令人感激的是那份时间和精神”(《刘子健先生的治学与教学》,第16页)。

近两年,他更是数次忆及于此:“在子健师去世前,我是多么地期待他修改我的论文,不断学习”(2016.10.25),“回想子健师不厌其烦地改写而非重写我的英文稿,真是泫然落泪。他也清楚知道,我应是他最后一个弟子,而且是唯一的中国人弟子了”(2017.11.9)。

其实,柳先生完全贯彻了刘子健先生的这种精神,数年来在眼疾日益严重的情况下,坚持逐字逐句修改甚至重写读书班的稿件,即将出版的集体成果《五代在碑志》(预计三大册,八十余万字)凝结着他的巨大心血。

从柳先生回忆恩师的文字来看,刘子健先生对他的影响大约还有以下两端:

第一,如何选择优先阅读的史籍?如“好好读一本史籍,辅以邓老(邓广铭——笔者注)或严公(严耕望——笔者注)的钥匙,确是打好基础的良方。挑哪一本先读,就见仁见智了。受子健师的影响,我全读宋文鉴和宋代诸臣奏议,再选读历代名臣奏议。好处很多,首先是得其广博,因为两书几乎无所不包;其次是提高问题意识,而且了解什么才是当代最重要的问题,不致自我作古;再次是领略博士官员们如何写论文,如何起承转合,如何逻辑推理,以求自在圆满。我想他们写奏议时的苦心经营,一改再改,绝不下于我们写学术论文”(2016.9.23)。

第二,最不能接受的学术缺点为何?如“对我而言,无可药救的是头脑混乱,不知逻辑为何物。这个标准,当然是受刘子健先生影响”(2016.6.16)。而他在前文中曾经引述过刘子健先生的原话:“在大考前,尤其在华洋学生杂处的情况下,先生注意的是启发、方法(Methodology)、工具书和研究动态;‘至于史料史实,几年后也就忘了很多,如果需要用,有书目在,可以去找。但脑筋如果不好,却不易扭转。’”(《刘子健先生的治学与教学》,第14页)

其实,柳先生和刘先生都以“凶”著称,这种脾气、个性虽是天生,却也显出师门的特色。柳先生曾坦言,“老实说,我对刘子健先生跟史语所的关系并不了解,因为他很少说,而面对这位严师,我也不敢问”(《史语所与刘子健先生》,《新学术之路》,“中研院”史语所1998年,第1039页)。而在谈到自己时,他也说:“读书班的学生对我只有敬而无爱,就好像我对刘先生一样,您要这样子吗?子健师去世不久,有一位美国宋史后辈写悼文(竟找不到了),提到刘先生感慨没有

一位弟子出山后能够跟他发展成为朋友。其实很简单,即使是有意纳谏的皇帝,也很难真心诚意地喜欢御史和谏官,但至少可以将他们外调。弟子不能外调言官老师,又怕老师说不听话,只好有事时找老师帮忙,无事时就供在神桌了,岂敢亲近如朋友。今日我跟本所同事和台湾学生的关系,一如刘师之与普大同事与学生,我与所外同道和海外后学的关系,也一如刘师,您说妙也不妙”(2016.6.16)。这位美国后辈是Peter J.Golas,而发表在Journal of Sung-Yuan Studies,No.25(1995)上的这篇悼文提到,一些人无疑会被刘先生令人畏惧的个性(formidable personality)所吓到。

柳先生说,自己还有一点得刘先生真传,即“笑骂由人。阿Q地说,别人的批评对了,虚心受教;错了,那么他批评的就不是我,不必理会。人家说您是天才,您就是天才吗?同理,人家说您是蠢才,您就是蠢才吗?人贵自知,理他作甚”(2016.4.3)。所以他一直批评我“理想主义加理性主义再加上完美主义,注定一生痛苦”,劝告我要慢慢培养“接受它、处理它、放下它”的胸怀(2016.6.16)。

如果要说柳先生与刘先生在治学思路上有所不同,据我观察,至少可以举出以下一点:刘先生认为,“既然牵涉到大问题,就直接去研究这大问题,不要拐弯抹角”(《刘子健先生的治学与教学》,第14页);而柳先生则倾向于将问题分解为大、中、小层次,“一个大问题是由多个中型问题所构成,一个中型问题是由多个小型问题所构成,三者是层层堆叠。要回答一个大问题,必先回答多个中、小问题,很难一步登天”(《宋代法律史研究之史料结构与问题分析》,第294页)。

“中研院”史语所时期(1986迄今)

“1986年8月初到史语所,刚好是台湾经济成长时期,一下子招聘了许多新人,大都是常春藤士子,人人头上脚下都有一片天地,充满自信,对史语所和台湾学术界亦充满憧憬。”

刘子健先生去世后,美国宋史学者PeterJ.Golas于发表在JournalofSung-YuanStudies,No.25(1995)上的悼文中提到,一些人无疑会被刘先生令人畏惧的个性所吓到。

王叔珉先生的《慕庐忆往》(中华书局,2007年)涉及史语所诸多人事,有些恐怕只是一家之言。如李孝定先生晚年虽然苦于眼疾,但受王先生此书的“不实”回忆所激,愤而撰成《逝者如斯》一书(东大图书公司,1996年),进行驳斥。王先生的书初版于1993年,李先生逝世于1997年,尚可留下“口供”,让读者言听两造。不幸如高去寻先生,已先于1991年归道山,就难以为自己分辩了。如王先生在书中说起1981年自新加坡返台之后史语所的一些情况,批评高先生“喜欢聊天,东家长,西家短,路上遇到他也说个不停,却无心写文章”(第112页)。

我曾跟柳先生说起此事,他于2016年8月8日回信道:“我也一度是高老聊天的对象,有时还是主动找他,一则因为他在我入所之后鼓励有加,理应多请益;二则因为他孤独在台,我等作为晚辈,略尽解其寂寞之绵力。王叔岷先生若没有说本所年青同仁主动找高老聊天,便是隐瞒部分之真相”。随后,因为聊起如何评价一个学人的贡献,柳先生列出了三个考虑因素:作为行政领导,他为本单位做了什么?作为研究者,他为研究领域做了什么?作为前辈,他为后辈做了什么?为便说明,他掷下一份名为《柳立言的台湾经验:学术与政治》的文档(撰于2014年7月20日),其中涉及其学术道路者有以下数事:

第一,他之所以到史语所工作,很直接的一个原因是黄宽重先生于1985年访问普林斯顿大学东亚研究所,当时他正在撰写博士论文。一年之后,黄先生就介绍他入所担任博士后研究。

第二,他之所以从博论的政治史转为家族研究,进而扩及社会史与法律史,原因有二:其一,当时史语所正推行五年研究计划,他参与的是陶晋生先生领导的宋代家族研究;其二,刘子健先生曾对他说:“涉世难深者,研究政治史如隔靴搔痒,您掂掂自己的个性便知道合不合适了。”

第三,入所之初,丁邦新所长对他提携、敦励甚多,如曾对他说:“要成为正式人员,必须将博士论文最精彩的部分投稿给《史语所集刊》,证明您的论文达到本所的水平,同时要另写一篇跟博士论文完全无关的论文,在史语所的年度讲论会上报告,让全所同仁在投票之前,评估您的潜力。”这才有了他发表在《史语所集刊》上的第一篇论文《南宋政治初探——高宗阴影下的孝宗》(1986年)。

其中第三事就是他要着重说明的。“作为所长,大问题是进用人才和让史语所成为某些研究的重镇,中问题是弄好出版品尤其是《集刊》和扩充图书等研究资源,其他都是小问题。把大、中问题搞妥了,管他花〔多〕少时间聊天和打牌”,“附件是……丁邦新先生作为所长的作为之一,在他任内进了多少历史学门的人,一数就知,是否认不了的历史事实”(2016.8.8)。其实柳先生在不同场合都谈论到这个问题,如三十年来经历了多任所长,最记得的两位之一就是丁邦新先生,“因为进人不拘门户”(2016.3.16);又如在丁先生时代,“论讲会的讲者还是战战兢兢的,怕被问倒,后来就流于您所看到的形式了”(2018.12.25)。

从柳先生的描述可知,当年的史语所充满了生机,“1986年8月初到史语所,刚好是台湾经济成长时期,一下子招聘了许多新人,大都是常春藤士子,人人头上脚下都有一片天地,充满自信,对史语所和台湾学术界亦充满憧憬”(2013.3.11)。他也趁此良机,于1988年发表了第一篇与法律史相关的论文《从官箴看宋代的地方官》(《国际宋史研讨会论文集》,中国文化大学史学研究所史学系,1988年),毕竟“家族的许多问题都离不开法律”(柳立言:《宋代的家庭和法律·前言》,上海古籍出版社2008年,第2页)。

作者:赵晶 作者为中国政法大学法律古籍整理研究所副教授

编辑:周俊超

*文汇独家稿件,转载请注明出处。