【导读】拉图尔认为,如果科学家们能够把科学如何运作的过程透明化,他们将更能让人们相信他们的主张。“气候学家们必须意识到,作为大自然的指定代表,他们一直是政治角色,他们是一场难分胜负的战斗中的士兵。”他这样说,“如果科学家们不再认为自己只是参与科学研究而与政治隔绝的人,那么战局将可能出现转机。”

“你相信现实吗?”

1996年的夏天,在巴西举行的国际人类学会议上,法国著名哲学家布鲁诺·拉图尔(Bruno Latour)被一位面带愁容的心理学家拦下,对方称有一个难以启齿的问题,希望在一处僻静的地方与他见面。于是,在他们所在度假村的湖边,这位心理学家踌躇了许久,终于鼓起勇气小心翼翼地问道:“你相信现实吗?”

有那么一会儿,拉图尔以为他只是想开个玩笑。的确,拉图尔早期的著作是在试图颠覆人们对科学研究和知识真实性的传统理解:例如,长期以来,人们一直以为科学事实和实体在被发现之前就已经客观存在,比如细胞、夸克、朊蛋白等等;但他却认为,科学事实应该被视为科学研究的产物。在发表于20世纪70—80年代间一系列颇有争议性的著作中,他试图强调科学研究的建构作用。拉图尔说,事实是“联网”的——它们不是凭借其与生俱来的“真实性”生存或毁灭,而是依赖于研究机构和实践的力量,制造它们并让其变得易于理解。如果这个网络崩溃了,事实也将不复存在。

可是,拉图尔并没有想到自己的观点在某些人看来会如此激进和荒谬,以至于让他们开始质疑现实。作为科学、技术与社会研究(简称S.T.S.)的领军人物,他一直将自己和同事视为科学的坚定盟友。“当然,我相信现实。”他告诉心理学家,仍确信这段对话是开玩笑的。然而,从对方如释重负的表情中他意识到,这个问题是被认真提出来的。

这位心理学家并不是第一个担忧科学体系受到攻击的人。在20世纪90年代中期所谓“科学战争”的年代,“现实主义者”与“社会建构主义者”(如拉图尔)之间就展开了一场针锋相对的公开辩论。前者宣称,事实是独立和客观的;而后者则认为,这些事实是由科学研究所创造的。现实主义者担心,如果科学知识是社会构建的,因而是局部的、可疑的、偶然的,那么这怎么可能不会削弱对现实的宣称呢?在这场论战的高潮中,一位物理学家艾伦·索卡尔(Alan Sokal),误 认 为 拉 图 尔和他的S.T.S.同事认定“物理定律仅仅是社会习俗”,请他们试试跳出其所居住的21层公寓楼的窗户。

当时,这场科学战争也波及了学院围墙外的普通大众。然而,这些辩论在今天看来更像是“后真相时代”的前奏。过去十年,一种反科学的思维方式在人群中大肆蔓延——去年,只有37%的保守派共和党人相信“全球变暖”,相比2008年的50%有大幅下降。从网络流行的“阴谋论”,到宣告一些严谨的科学知识的“死亡”,各种蒙昧主义在今天盛行。而2016年,特朗普的上台似乎更是代表了这场认识论“腐化”的高潮——这位总统通过狩猎大众的情绪以炮制事实,宣告了“后真相”政治时代的来临。“你相信现实吗?”这个问题,现在一半的美国人也想问总统和他的大批支持者。

因此,许多人担忧并指责拉图尔打开了“潘多拉”的盒子,他们将我们今天面临的境况归咎于像拉图尔这样的“后现代主义”者。拉图尔本人也担心过同样的问题,早在2004年,他就公开表示担心自己最关键的理论武器,会被“走私”到大公司所资助的气候怀疑论者手中,被他们用以对“气候变暖”这一科学共识发起攻击。但是,无论是左派还是右派的知识分子们都似乎夸大了法国理论的影响力。如果存在影响,今天的“后真相时刻”也只是对拉图尔理论的确证,而非它们的产物。就像一个人生病时才会开始注意自己的身体那样,只有当拉图尔所说的科学事实所依附的“网络”受到攻击时,我们才意识到这些研究机构在产生和维持知识的真实性上所起到的重要作用。

从本质上来看,这是拉图尔最新著作《脚踏实地》(Down to Earth)的前提。该书于2018年11月在美国出版,是对现在“后真相时刻”的极具启发性和反直觉的分析。在拉图尔看来,记者、科学家和其他专业人士长期忽视了这样一个事实:“只有拥有共同的文化,可以信任的制度,较为体面的公共生活,以及还算可靠的媒体,一种强健的事实才能被支撑起来。”显然,一系列另类事实的“崛起”表明,一个陈述能否被人们相信,并不取决于它本身的真实性,而在于其“建构”的条件——也就是说,谁在制造它?它要解决什么问题?它的来源是哪个机构?拉图尔认为,如果我们能够厘清那些错误信息所扎根的条件,将更有利于我们对症下药地打击它们。

对实验室科学家的人类学观察

拉图尔经常说,自己从小就适应了人类对自然环境的影响。他的家境非常富有,其家族是著名的葡萄酒酿造企业Maison Louis Latour的所有者——当1947年他作为8个孩子中最小的那位出生时,他的家族已经培育了勃艮第葡萄园150多年。17岁时,他被送到巴黎最负盛名的学校之一Saint-Louis de Gonzague,很快与其他上流社会的孩子们打成一片。尽管他是一位富有且成绩极好的天主教徒,但仍觉得自己在势利风气盛行的巴黎格格不入,这让他觉得自己像巴尔扎克小说中的“小镇英雄”,来到首都后才发现自己对这个世界知之甚少。也正是在Saint-Louis de Gonzague,他开始学习哲学,这是法国高中最后一年的必修课。他学习的第一篇文章是尼采的《悲剧的诞生》——与数学给他带来的困惑不同,哲学让他的思维变得清晰和理性。

1966年,拉图尔开始在第戎大学读本科,在那里他对关于“知识如何产生”的哲学分支——认识论产生了巨大的兴趣。但即便如此,他也开始怀疑他所学到的大部分内容都可能是错的。当哲学家谈论科学时,都把它当作一项纯粹认知的事业,一种纯粹智识上的技巧。他们眼中的科学家,总是有逻辑的、客观的英雄式的人物。

接下来的几年中,这些怀疑在他的心中更为根深蒂固——当时拉图尔来到科特迪瓦,在法国和平部队的支持下免除了兵役。撰写博士论文的同时,他也在阿比让的一所技术学校教授哲学,并自愿参与了法国政府委托进行的一项研究。他的任务是调查为什么法国公司在殖民时代已过的阿比让难以招聘“有能力”的黑人高管,即便他们在当地仍然拥有和经营着许多工厂。拉图尔仅仅花了不到一天的时间就意识到这项研究中错误的预设。“这个问题太荒谬了,因为他们所做的一切都是为了不让黑人当高管。”他这样说。在法国的工程学院里,黑人学生仅仅被教导抽象的理论,但他们从来没有实际接触过那些将要使用的机器。随后,当他们表现出无法理解技术图纸时,他们就被指责具有“前现代的”、“非洲的”头脑。“显然,这是一种隐藏在认知、野史和文化解释背后的种族主义情境。”拉图尔说。

于是,一个念头渐渐浮现出来:如果不再把科学作为一种认知过程,而是作为一项由工具、机械和特定的历史条件所决定的具体文化实践来进行研究,会发生什么呢?如果抛开教育背景、实验室、研究仪器这些让研究工作得以可能的因素,加利福尼亚的科学家或工程师的思维是否就比科特迪瓦的更加“现代”或“理性”呢?

在离开第戎大学前往阿比让之前,拉图尔遇到了一位生物学家,他就是1977年因大脑激素生成工作而获得诺贝尔奖的罗歇·吉耶曼(Roger Guillemin)。吉耶曼邀请他来到自己位于圣地亚哥的Salk研究所做研究。从1975年开始,拉图尔在那里花了整整两年的时间跟随着科学家们,观察他们在实验室的日常工作。有时,他也会尝试着亲自上手做一些实验,这常常引来他的同事们来围观——他们都难以相信居然有人会表现得如此糟糕和笨拙。“移液对我来说太难了,一旦稍稍走神,我就不知道下一步该怎么做,只能从头开始。”他后来意识到,正是由于他缺乏实验室工作的能力,他才如此密切地关注科学研究——客观性的生产过程,所涉及的繁琐又日常的劳动。

1976年,在新成立的科学社会学协会第一次学术会议上,当拉图尔提出他早期的研究成果时,他的许多实验室同事都被他的黑白幻灯片吓了一大跳——上面展示的一系列描绘科学家工作日常的照片,让他们觉得自己好像是被围观的黑猩猩。在很多人看来,科学家是唯一能够代表科学权威性的人,科学工作是无比神圣的,是站在现代社会顶峰的学科——但拉图尔却试图以一种人类学用来研究“前现代人”的方式“冷眼审视”他们,这毫无疑问是对科学的一种亵渎。不过,并非所有人都有这样的感受。1975年,拉图尔在加利福尼亚州遇到了英国社会学家史蒂夫·伍尔加(Steve Woolgar),他就对拉图尔这种非正统的研究方法颇感兴趣。伍尔加为拉图尔介绍了其他社会学家和人类学家的著作,如Michael Lynch,Sharon Traweek和Harold Garfinkel,这些学者也在将科学作为一种社会实践来研究;反过来,拉图尔也邀请伍尔加用几周的时间与他一起在Salk研究所研究他的 “灵长类动物”。

1979年,拉图尔和伍尔加共同撰写的《实验室生活》出版,成为新兴的S.T.S.学科的奠基之作,取得了突破性的学术成就。这本书继续挑战了人们对于知识如何产生的一些最根深蒂固的观念——没有人会质疑科学家是人类,但大多数人却相信,通过遵循科学的研究方法,科学家们能够得出超越于其人类起源的客观结论。但是,拉图尔在吉耶曼的实验室中所观察到的第一手资料,使得传统的科学看起来只不过是一部自说自话的小说。

在拉图尔看来,所谓的科学研究也就是日常研究,似乎并不是一种逐步向理性真理发展的过程,而是一些无序的杂散观察、不确定的结果和尚未成型的解释。正如他和伍尔加在《实验室生活》中所写的那样,科学家们不仅仅是在发现现实,而是在“让人信服并说服其他人”。当他们为一些不确定的数据争论时,他们总是会预设这样的事实,即他们是在为事实代言;然而,一旦他们的命题变成无可争辩的陈述和同行间评审的论文,也就是拉图尔所谓的“现成科学”(readymade science)时,他们又声称是这些事实本身在为自己说话。也就是说,只有当科学界将一些事实作为真理而承认,它背后的人为过程才会被抹去,用拉图尔的话来说,这些过程被装在了一个充满未知的黑匣子中。

20世纪80年代,拉图尔提出并倡导了一种社会学研究的新方法,即“行动者网络理论”(Actor-Network Theory)。尽管这个方法在当时存在争议,但如今它已经作为一种方法论工具,被社会学和其他一系列学科如城市设计和公共卫生等所采纳。在关于实验室的研究中,拉图尔看到了一个个看似薄弱、孤立的物件(科学仪器、纸片、照片、细菌培养等等)之所以能够拥有如此巨大的力量,是因为背后有围绕它们而被动员起来的其他因素构成的复杂网络,这些因素被他称为“行动者”。一个事实的社会“网络化”程度越高,即产生这个事实涉及的人和事物越多,它就越接近真实和难以被替代。拉图尔认为,通常人们归功于巴斯德个人天才的“医学革命”,应该被看作是医生、护士和生物学家以及他们与蠕虫、牛奶、唾液、寄生虫之间发生联系的共同结果。科学是“社会的”,但不能仅仅理解为它是由人类执行的(这是对“社会”的简化);相反,科学的社会性在于它汇集了大量人类和非人类的实体,并利用这种集体的力量来行动和改造世界。

“不要假装对手只关心政治而自己只关心科学”

2016年,在这个有史以来最热的一年的秋天,拉图尔乘坐飞机从巴黎前往加拿大卡尔加里,他将在那里发表一篇题为“已经过时的自然概念”的讲演。飞行几个小时后,途经格陵兰岛西边的巴芬岛上空时,他凝视着窗外,被映入眼帘的事物吓了一大跳——那一年,北极的冰盖正在加速融化,下方的苔原和纵横交错的裂缝,让他想起了爱德华·蒙克的画作《呐喊》中那张痛苦不堪的脸。

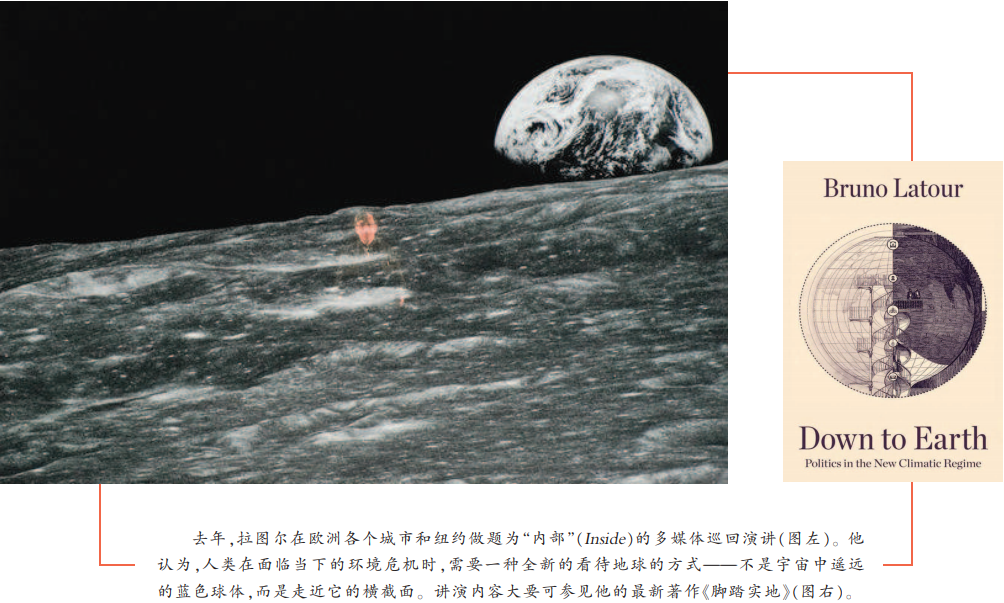

“正在融化的冰盖仿佛给我发了一条讯息。”拉图尔后来回忆道,“它让我意识到,人类想作为一个旁观者以纯粹外在的视角来看待自然的想法完全是一种幻觉。在这架飞往加拿大的飞机上,我的活动实际上影响了我所看到的自然景观。从这个意义上,再也没有所谓的外部(outside)。”带着这样的想法,最近他在欧洲各个城市和纽约做题为“内部”(Inside)的巡回演讲。他认为,人类在面临当下的环境危机时,需要一种全新的看待地球的方式——不是宇宙中遥远的蓝色球体,而是走近它的横截面(cross-section)。伴随着“人类世”(Anthropocene)概念的提出,地质学家们已经意识到我们进入了一个新时代——现在,人类活动和地质作用的力量可以相提并论。这意味着拉图尔所强调的“人类和非人类因素共同作用并影响着地球”这一观念,在今天似乎已经成为了一种共识。“他是‘人类世’的思想家。”拉图尔40年的出版社好友Philippe Pignarre说,“许多法国科学家最初不喜欢他,因为拉图尔对待他们像对待其他普通的工人一样,而他们认为自己从事的是真理的事业。但是,现在他们正在接受并使用他的理论。”

拉图尔(戴红色围巾)和科学家们在法国孚日山脉的一个临界地带观测台,探测地下数米的水参数和静水压力

拉图尔在巡回演讲中的许多思想很大程度上来自他最新的著作《脚踏实地》。这本书自去年秋天在法国面世以来,一直受到学术界高度的褒奖。在书中他写道,对于那些否定气候变化的声音,科学家们更多地是通过理性经验主义的视角来看待。这种经验主义的方法已经统治了科学界几个世纪,许多人将自己限定在科学的研究领域,而不应该去参与政治问题的讨论或是用感性的语言传达紧迫感。虽然支持全球变暖的科学依据一直以来都可谓“势不可挡”,但科学家们似乎还是坚持认为,找到更多的数据、提供更好的公共教育,会帮助说服那些否定的声音。而与此同时,政治学家们也早就指出了:所谓的“非理性”个体,特别是那些受过高等教育的人,在某些情况下遇到和自己所持观点相反的事实时,反而会更强烈地坚持己见。拉图尔并不想指责那些特朗普的支持者和气候变化否认者是“非理性的”,而是认为科学家们谈论科学事实的方式是不现实的,好像正确性本身就具有说服力一样。对此,在《脚踏实地》中,拉图尔将自己以阿比让的工厂工人和加利福尼亚的科学家为对象的社会学分析扩展到了那些反科学的选民们,研究那些似乎具有普遍性的知识是如何被其所要传达的对象的价值观以及具体情况所塑造而接受的。

拉图尔认为,如果科学家们能够把科学如何运作的过程透明化,他们将更能让人们相信他们的主张。“气候学家们必须意识到,作为大自然的指定代表,他们一直是政治角色,他们是一场难分胜负的战斗中的士兵。”他这样说,“如果科学家们不再认为自己只是参与科学研究而与政治隔绝的人,那么战局将可能出现转机。”去年4月,为抵制特朗普所签署的科学命令和政策,全球科学家、科学提倡人士和科学爱好者发起了“为科学进军”(March for Science)运动,就像他们宣称的口号“走出实验室并走上街头”那样,他们试图强调科学在政策决策中发挥着或者应当发挥不可或缺的作用。

当然,科学的政治化也伴随着固有的风险,正如一位地质学家在《纽约时报》写道:“‘为科学进军’运动会更加确证了那些持怀疑态度的保守派人士的说法,即科学家是一个利益集团,为了自己的目的将他们的数据、研究和调查结果政治化。”在2009年臭名昭著的“气候门”事件中,一名黑客窃取了英国东英吉利大学的电子邮件服务器,导致多位世界顶级气候学家的邮件和文件被公开。就像拉图尔在《实验室生活》中所记录的那样,这些邮件和文件显示,一些科学家在操纵数据、伪造科学流程来支持他们有关气候变化的说法。当然,这个事件并没有像S.T.S.学者们所期望的那样,让公众对科学中的争议和协商有了更加深刻的理解,而这些争议和协商恰恰是好的科学生成所必要的条件。

对于这些令人沮丧的事件,有些人可能会将其视为科学家理应远离政治争斗的理由,但拉图尔却没有。尽管回到“英雄科学史观”可能是令人愉悦的,但长期以来,我们的文化中存在着这样一种分裂,那就是政治是用来争论的,而科学是“无可非议”的,而现在来自气候怀疑论者和保守派人士对科学的攻击,恰恰就是利用了这一点——毕竟,当气候学家以一种谨慎的语气谈论事实,承认他们的置信区间时,怀疑论者会披上科学的外衣,攻击他们的事实还不够确定;而当这些气候学家以充满激情的信念展示他们的事实时,怀疑论者又指责他们存在政治偏见。这种恶性循环进一步侵蚀了在拉图尔看来原本就站不住脚的“英雄科学史观”。

“这是一个重要的政治时刻。”通过描绘反科学思想的兴起和它所激发的保卫科学的动员,女性主义领军人物、S.T.S.学者、科技哲学家Donna Haraway这样说,“但同时,这也是一个重要的时刻,不再倒退回过去那种糟糕的关于科学事实为何以及如何成立的认识论。拉图尔提出的这些论点非常有创造力和强大,我们需要在承认科学一系列相互关联的社会实践的基础上,向公众展示所谓气候争议的破产。”

拉图尔认为,随着科学家们受到的攻击越来越多,他们已经意识到,过去科学的经典观点已经不能帮助科学夺回权威了。这种观点假定事实会为自己发声,故而科学家们也试图用同样的方式将事实解释给公众。在去年的一次采访中,在美国国会任职16年的物理学家Rush Holt Jr.将“为科学进军”描述为一个转折点:“人们正在意识到,他们需要捍卫科学繁荣的条件。”

而拉图尔一直以来的工作正是试图重新描述,科学这种知识如要产生需要什么条件——它让自己变得可见,需要一张看不见的网来作支持。在他看来,这其实是它唯一可见的方式——科学,从来不是什么“它本身”,或是一种“精神显现”。

(本文选译自Ava Kofman发表于《纽约时报杂志》的文章“Bruno Latour,the Post-Truth Philosopher,Mounts a Defense of Science”,2018年10月25日)

作者:陈瑜

编辑:李伶

责任编辑:李纯一

*文汇独家稿件,转载请注明出处。