▲胡西克福尔思(HoosickFall)镇上的停车场,墙上有当地艺术家重绘的摩西奶奶代表作(2018年8月,StephenGallira摄)

美国画家摩西奶奶(Grandma Moses)是现当代艺术史上的特殊个案,她的经历与20世纪全球诸多的政治格局、经济趋势、技术发展和艺术风潮的变化紧密关联。21世纪初,摩西奶奶的主要价值和历史叙事被整理了出来,这给我们提供了一个成熟的时机,来全面理解摩西奶奶的传奇并重新审视她多元的文化意义。

为何她的自学成才具有感染力

安娜·玛丽·罗伯逊·摩西(Anna Mary Robertson Moses),1860年出生在纽约上州,那时那个地方以辛劳劳作和寻常的贫苦生活著称。她在那时候讲起来相对较晚的27岁时,嫁给了托马斯·萨蒙·摩西(Thomas Salmon Moses)。安娜·玛丽生了10个孩子,5个夭折了。她和她的丈夫曾是美国内战后的南方佃农,有时候几乎身无分文,但最后终于积攒了足够的钱买下了自己的农场。1905年他们举家搬到纽约州鹰桥镇,1927年托马斯去世,1932年她的女儿安娜死去,之后,“摩西妈妈”(随着年龄的增长,“摩西奶奶”取代了“摩西妈妈”这个当地人叫她的昵称)发现她手里有了些许余暇。她从不闲坐,就开始了画画。后来她写道:“如果不是开始画画,我会去养鸡,一直到现在。我才不会坐在摇椅上,等着人来服侍我呢。”[Grandma Moses,My life’s history,edited by Otto Kallir(New York:Harper and Row,1952),138]

在摩西奶奶的前后,已经有数不清的自学成才的艺术家;她的创作欲望和对美的热爱则是她强大的激励力量。罗杰·卡迪内(Roger Cardinal)在收在本图录的文章里,对摩西怎样逐渐地将地方性知识、记忆以及观察描绘成别致的风土人情进行了深入的分析。然而,起初她简朴的画作并不让人那么起劲:艺术家将其送给亲朋好友,还有一些搭配着蜜饯果酱送去了市集,她的果干得了奖,但是她的画却没人留意。1938年的春天,她的作品终于被一位旅行中的收藏家在当地药店的橱窗里发现了,她把画放在那里,是“妇女商品交换活动”的一部分。这位名为路易斯·考多尔(Louis Caldor)的收藏家买下了药剂师和摩西手里的所有作品,回到纽约介绍给都市里的艺术界,然而好几个月都很不顺利。

▲胡西克福尔镇,摩西奶奶的作品最早在图中这家商店寄卖(2018年8月,译者摄)

▲摩西奶奶生活过的纽约州鹰桥村今貌(2017年9月,译者摄)

1939年,考多尔取得了一定的成功,现代艺术博物馆同意将摩西奶奶的作品收入一个名为“当代未知的美国画家”的展览中。然而,这个展览(也推出了莫里斯·赫斯菲尔德,即Morris Hirshfield)并不是面向普通观众的,所以并没有什么实质性的影响。1939年,摩西已经是79岁的高龄,这使得考多尔争取商业画廊支持的努力陷入困境,艺术家似乎活不到那么长时间来赢回画廊投入宣传的时间和精力了。最终在1940年,考多尔才取得了艺术经纪人奥托·卡里尔(Otto Kallir)的兴趣,并于当年10月在后者的圣艾蒂安画廊(The Galerie St.Etienne)举办了摩西的第一个女性个展。

此时,素人艺术成为更为复杂的艺术场景中的一部分。民间艺术的新领域被赋予严肃性,这也许能从约翰·凯恩(John Kane)的事业发展得到论证:1930年代,现代艺术博物馆就当代潮流举办了不止四次关于他的专题研讨;他也在诸如芝加哥艺术研究院等博物馆中作为年度人物出现,现身于第一和第二届惠特尼博物馆双年展中,并直到去世历年都出现在卡内基国际艺术展上。1939年现代艺术博物馆的“当代未知的美国画家”展,实际上是1938年另一著名展览“流行绘画的大师”的延续,该调研在众多欧美素人艺术家中精选了诸如卢梭(Rousseau)、凯恩和新近“被发现的”的霍里斯·皮平(Horace Pippin)。摩西最初只是被纳入到这一更大现象的语境中,在回顾她在圣艾蒂安画廊的展示时,《纽约时报》写道:“走到了前台的‘原始(primitives)’艺术……在赛季初再次有所斩获。”(Howard Devree,New York Times,October 13,1940)《艺 术新闻》杂志评论摩西的作品“给这个国家那些早期的民间绘画带来了新鲜气息”(Art News,October 26,1940)。1942年,摩西被选入西德尼·詹尼斯(Sidney Janis)主持的首次当代民间艺术调研项目“他们自学成才”[Sidney Janis,They Thought Themselves:American Primitive Painters of the 20th Century(New York:Dial Press,1942;reprint,Hudson River Press,1999)]。

如果说评论者们已经被教导如何去识别真正的“原始”(之后这个被选用的词语在美国就被用来指当代自学成才的艺术家),朱迪斯·斯坦(Judith Stein)则就此在别处指出:一些出版商对摩西奶奶的经历至少有着和对她的作品一样的兴趣,“摩西奶奶就是画画,她丝毫没有觉得有什么大惊小怪的”(New York World-Telegram,November 15,1940),他用了这样的大标题,“80岁的遗孀,为被遗弃了的鹰桥艺术欢呼”(New York Journal American,October 8,1940),另一个标题则宣称:“80岁的摩西奶奶惊呼‘太震惊啦’,一如评论界对她艺术的热评”(Washington Daily News,January 10,1941)。这 种对艺术家个人的兴趣在圣艾蒂安画廊的展览之后真的流行了起来。摩西到纽约市度过了一个特别的感恩节,出席了在吉姆贝尔斯百货公司举办的个展,百货公司可能看上去不像艺术场所,但是吉姆贝尔斯的活动预示了摩西奶奶的感染力是普遍的,具有如此广泛的可接受性。和她的画作一样,直率而踏实的摩西奶奶,一下子把媒体和大众都给吸引住了。从那时起,她就开始了职业生涯的未知旅途:她走出了精英们的美术馆,进入了全世界数以百万计的粉丝们的家中[在这一点上,摩西奶奶的职业生涯和诺曼·洛克威尔(Norman Rockwell)是平行的,她认识他,两人也常常被人比较。正在进行的对洛尔威尔贡献的重新评估将波及我们目前对摩西艺术遗产的再认识]。

民间的,美国的,艺术的,商业的

大萧条时期政治、经济和艺术史的大环境孕育了其他很多素人艺术家,摩西奶奶也同样被断言会出名。小报报道像凯恩和摩西这样知名的画家,是因为他们既是本土智慧和天才成功的例子,又是在逆境中坚持不懈的典范;而同时,艺术界也在寻找国产的艺术家,使其能在欧洲的地盘上占有自己的一席之地。在那时,美国经过训练的专业画家的作品与他们的欧洲同行们相比只能算是省一级的了,而美国的素人画家与欧洲人则可以平起平坐。问题在于,民粹主义者与艺术界的套路有着根本上的不一致,在从约翰·凯恩面世到摩西奶奶登场差不多十年的时间里,那些曾经一度重合的路数出现了分歧,在定义美国现代艺术的战争中,摩西成了并不知情的马前卒。

▲摩西奶奶1960年一百岁时登上《生活》杂志封面

美国对19世纪民间绘画的历史态度预言了摩西奶奶很快就要面临的问题。“用油彩诋毁家庭”[Mark Twain,Life on the Mississippi(New York:Random House,1994).287],这是马克·吐温对典型肖像画匠圈子的恶评。二十世纪的现代主义为美国复杂的审美自卑划定了新的范围,因为现代主义是一项源于欧洲人的发明,没有任何美国人参与其中。一些艺术家对约翰·凯恩在卡内基国际艺术节上的成功感到嫉妒,他们发现更让人嫉妒的是,纽约现代艺术博物馆的创始人阿尔弗雷德·汉密尔顿·巴尔[Alfred H.Barr Jr)本想定义三种“现代艺术的分支或曰运动”(Alfred H.Barr Jr.,“Preface and Acknowledgment,”in Masters of Popular Painting(New York:The Museum of Modern Art,1938).9]:立体主义和抽象主义、达达主义和超现实主义、素人艺术。在1930年代只有最后一类有很多美国的代表,美国的职业艺术家再一次抱怨这些无能的业余爱好者篡夺了他们应有的位置。

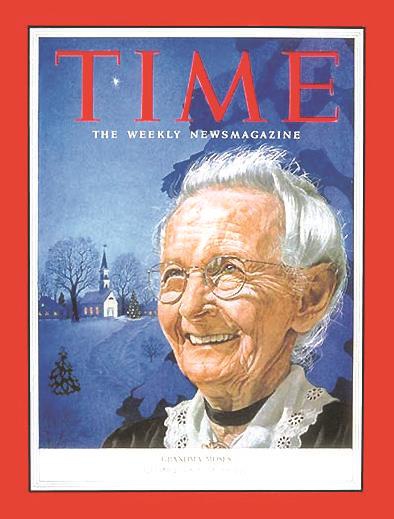

▲1953年摩西奶奶成为《时代》周刊封面人物

欧洲人对现代艺术博物馆的明显的偏见源于早些年就有的摩擦,但是真正冲突临头则是在1943年博物馆给莫里斯·赫斯菲尔德举办回顾展的时候。巴尔因为美化了“一名笨拙 的 老 人”[“Tailor-Made Show Suits Nobody,”Art Digest(July 1943):15]而被指责,而另一篇批评则严厉地谑称赫斯菲尔德是“两只左脚的大师”[“Master of the Two Left Feet,”Art Digest(July 1943)]。这个所谓丑闻之厉害,一度威胁到巴尔在博物馆管理层的工作[阿内·达 诺 科 特 (Rene d’Harnoncourt)1943年 接 任 巴 尔任馆长。但是由于巴尔坚持每天去上班,他最终还是做了博物馆收藏部的主任]。恢复工作后,他也彻底放弃了对素人艺术的先锋性的宣传。如果美国期冀发展出与欧洲相抗衡的现代主义,很显然,解决方案肯定不会在退休劳工和乡村农妇的作品中。

二战之后,美国并没有文化霸权,这成为了一个政治的且是文化的问题。现在,美国需要一个与其全球权力身份相匹配的艺术形象。尽管最终承担这一角色的是抽象表现主义和它之后形形色色的变体,但是在1940和1950年代还远远无法预料会有这样的结果。大多数美国人憎恶抽象艺术,就连哈里·杜鲁门(Harry Truman)总统也没能超出其广播自己民粹主义的俗套,他把杰克逊·波洛克(Jackson Pollock)和他的系列称作“咸肉和鸡蛋的艺术”[Jane Kallir,Grandma Moses:The Artist Behind the Myth(New York:Clarkson N.Potter,1982),21-23]。1940年代,摩西奶奶成为流行出版界的宠儿,杜鲁门也不以捧她而难为情。1949年,他邀请她去华盛顿接受“女性全国新闻俱乐部奖”,找机会拍下了那张经典照片,甚至还为她弹了首钢琴曲。

摩西奶奶被认为是现代主义上升浪潮中倍受欢迎的解药。一位评论者认为,她的流行会长久地“带领我们远离空想和心智扭曲之路” (“About Grandma Moses,”New York World-Telegram.May 21,1947)。另一位权威人士则这样说,“当摩西奶奶画什么的时候,你马上就知道她在画什么——你不用像看那些现代涂鸦者的成果那样歪着头,去猜想这可能是用坏了的牡蛎做的炖菜吧,或者肿着的牙齿吧,或者就是地上的一个空洞而已。”(“The Low Down,”Oaklad[Cal.]Neighborhood Journal,November 23,1949)更进一步说来,摩西本人,作为其母系和父系的先辈都是乘“五月花”号船来到美国的第二代,是太典型的美国人了。她恰好进入了由于大萧条的压制和国家二战的胜利而上升的爱国主义风潮。现代艺术很大程度上是欧洲的现象,而摩西则是美国的,就像苹果派一样。

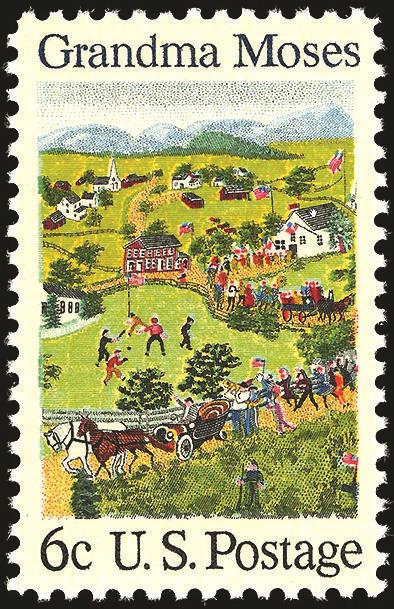

▲美国邮政1969年发行的摩西奶奶《国庆日》纪念邮票,原作现为白宫所有

所以也就不奇怪,为什么冷战早期,一些美国政府官员会将摩西奶奶视作最理想的文化大使。1950年,美国新闻署为她在欧洲的6个城市举办了作品展。然而,与大众口味结盟,却使得政府在不经意间激怒了艺术界的精英,那时他们牢牢地团结在新兴的美国前卫艺术周围;进而,美国新闻署对这名民间艺术家的选择更使得美国人产生了挥之不去的复杂情绪。一名记者在《纽约时报》上不满地写道:“欧洲人喜欢把摩西奶奶当成是美国艺术的代表。他们赞美我们的淳朴和诚实……但是却嫉妒我们全面、复杂而艺术化的表现主义。摩西奶奶既为他们提供了他们对我们的想象,又提供了他们愿意施舍给我们的东西。”(Aline B.Louchheim,“Americans in Italy-Bienale Representation Raises Many Issues,”New York Times,September 10,1950)然而,《纽约时报》误判了欧洲人的偏见。事实上,欧洲人带着敬意接受了摩西奶奶,并把她看作是美国没有灵魂的资本主义的对立面(Jane Kallir,Grandma Moses,21),也并没有为之后由政府支持的美国抽象艺术巡展真的吵嚷过[政府最终支持了抽象艺术,是因为抽象主义没有大萧条时代社会现实主义的左倾政治污点。关于这一问题的更深入的讨论,可见France Stonor Saunders,Who Paid the Piper?The CIA and the Cultural Cold War(London:Granta Books,1999),252-78]。正如一名英国评论者所指出的那样:“摩西奶奶的艺术看起来会比第二代心理画家和抽象画家们畸形且癫狂的疯话更能留存后世。”[ArtNews and Review(England),April28,1956]

尽管对美国的抽象主义存在着广泛的敌意,然而艺术世界的精英们对摩西奶奶的支持还是失败了,这最终注定了她止于二流画家的地位。摩西奶奶登场的1940年代,精英们与民间艺术的调情热度已然减弱。摩西可以跻身现代艺术博物馆的首次内部展示,但是她却没有能进入公共画廊或者被永久收藏。1940至1950年代,她的作品经常举办巡展,出现在从德克萨斯州的阿比林市(Abilene,Tex as)到俄亥俄州的曾斯维尔市(Zanesville,Ohio)的每个地方博物馆;但是多数大城市的机构却是回避的。在这个国家的文化首都纽约,只是应特立独行的企业家的要求,出现在托马·斯沃森(Thomas J.Watson)的“IBM艺术与科学画廊”以及亨廷顿·哈特福德(Huntington Hartford)的“现代艺术画廊”,但是从未在主流博物馆里露过面。

摩西奶奶越是出名,艺术世界对她越是疏远。那些在她“仅仅”是民间艺术家时被迷住的评论者,在她变成一个商业现象时,开始质疑她的诚意(Jane Kallir,Grandma Moses,28-29)。数以百万的贺卡、热销的书籍、电台采访、电视节目、被学院奖提名的纪录片、各种被特许的产品包括从窗帘布到装饰盘,以及各种技术时代的奇迹将摩西奶奶带到了美国人的家中,这是其他艺术家未曾做到过的[摩西奶奶是众多科技发展的获益者,例如:1946年的电台远程直播,1952年的早期电视“连续剧”以及对彩色电视的难得使用——用于1955年爱德 华·莫 罗(Edward R.Murrow)的访谈,那时很少的美国人家真的拥有彩色电视机]。她大器晚成的故事和她对美国乡村价值观毫无废话的重申,看上去只是给进入核世纪的严酷现实中的美国,增添了一些吸引力而已。摩西的传奇贡献与她奇迹般的长寿以及公众对她的崇拜相配,这种敬意直到她90岁、然后95岁,终于到了100岁,最终在1961年以101岁寿终。

与今天流行的标准相比,摩西奶奶的市场营销看上去是平淡的,近乎离奇。比如,她没有明星的架子,不喜欢都市生活,更愿意住在纽约上州遥远的农场里。她对来找她的媒体都很礼貌,但是却没有主动去找过媒体。她的作品和她直率的性格都未曾受到公众关注度的影响。对于她的声名,她说道:“我已经老到不去关注它了。”(Moses,My life’s History,138)各种各样的摩西复制品和衍生品与现在博物馆中纪念品商店里常规的东西相比也不值一提。负责摩西产品许可的奥托·卡里尔确保复制品忠实于原件,保持了原味并与摩西的感觉保持了一致。

允许复制艺术的界限何在仍然有着激烈的争论,而艺术复制本身的正当性却已不再是一个问题了。但是,在摩西的时代,艺术世界和大众市场、博物馆和百货公司之间还存在着尖锐的分野。这种分离也结合着各种相互关联的看法和可疑的假设。最早为人所相信的就是说,“好的”艺术当然是很难的,所以极少人可以跨进这个门槛。根据这种理论,美国公众对抽象艺术的厌恶恰好证明了它的高品质;由此推论,任何被大众欢迎的也就必无价值了[安德烈·马尔罗(Andre Malraux)在表述这种广为传播的偏见时写道:“认为现代大众期待从艺术中获得的情感必须是深刻的,这种假设未免轻率。相反,那些情感却常常是肤浅的、幼稚的,很少超越暴力的、宗教的或者情爱感伤主义的趣味,只是些结合着虚荣和情色的残忍的调味剂罢了。”(The Voice of Silence,Garden City,N.Y.,Doubleday,1953.515)更为新近的汤姆·沃尔夫(TomWolfe)在回顾二十世纪的品位标准时写道:“艺术俗人们认为,流行好比是技能的同居荡妇。流行就意味着浅薄,被公众抛弃则意味着深度,被真正的敌对方拒绝则非常接近于伟大了。”(“The Artistthe Art World Couldn’t See.”New York Timesmagazine,January 2,2000,10)],美国文化的自卑也复杂地混在其间,致使那些自诩高傲者不屑于与所谓“低俗”为伍。

艺术的“高低”和“屏障”

欧洲,同样在美国,对流行文化的态度某种程度上是冲突的。一方面,欧洲的知识分子因为需要贵族和资产阶级的美学价值的替代物,所以对美国艺术中诸如电影和爵士之类的“低俗”文化(就像他们对摩西奶奶一样)有更多的尊重;另一方面,欧洲前卫艺术所推广的“人民的艺术”,又与艺术家自身的精英感受很不相容。从维多利亚时代的英国到魏玛时期的德国,为大众提供文明艺术的努力都失败了。英国的“艺术与工艺”运动、奥地利的“维也纳研讨会”和德国的“包豪斯”所生产的东西对大众而言都过于昂贵了,而俄国结构主义和达达主义的政治海报又太隐晦而致无效。从大西洋的对面来看美国的大众艺术可能会觉得不错,就近观察的话,可以看到资本主义的商业手段留下的不可磨灭的印记[对1930到1940年代逃离希特勒而到美国来寻求庇护的欧洲知识分子而言,现实是特别幻灭的。其中最重量级的是社会学家狄奥多·阿多诺(TheodorW.Adorno),他不断地诘问这一话题,例证可见“Scientific Experiences of a European Scholar in America.”In Donald Fleming and Bernard Bailyn(eds.).The Intellectual Migration(Cambridge:Harvard University Press,1969).338-70]。左翼的欧洲艺术家最后不得不承认,流行品味远不是社会主义美学的先驱,而是与市场共生共产的。

冷战结束后,有人主张艺术要成为反抗资本主义的堡垒,也有人用社会主义幻想中的某些观念来粉饰现实,但这些想法却是同样陈旧的。金钱非但没有玷污艺术,反而为其添彩,当代艺术明星并不比摇滚和电影明星缺少魅力。当所谓“高级”艺术家们更多地从“低级”文化中汲取影响并从中获得启发时,“高低”之间的类别差异也就几乎难以分辨了。回到无关权力、商业和文明的表现主义的伊甸园的回头路是不存在的,确认了这一点,我们也就必须接受,这样的伊甸园从来就没有存在过。也许是第一次,我们可以认识到,在摩西奶奶的时代将她屏蔽在“严肃”艺术家之外的屏障,无非是虚幻的自负罢了,与她的艺术本身并没有什么关系。

每一代人都在以自己的想象重写历史并在此过程中设定自我关于品质的标准。昨日牢固的艺术英雄榜如今被文化产品相对无差别的潮流所取代。当为某些质性标准的放弃而感到惋惜的时候,也需要记住,那些更早的标准也是因为其内在的不足而被废弃的。被用到摩西奶奶身上的艺术标签(素人的、原始的、民俗的、大众的、商业的)一直在变化,而那些与她相关的主要的现代运动却都维持不变,因而使得像她这样的艺术家几乎要从艺术圈里消失了。二十一世纪初,摩西奶奶的主要价值和历史叙事被整理了出来,这正是她的故事被重新审视的成熟时机。

▲摩西奶奶的大量原作现藏于本宁顿(Bennington)博物馆(2017年9月,译者摄)

▲2017年9月的摩西奶奶的故居(译者摄)

附译者注:原题为“Rethinking Grandma Moses”,作者原名为Jane Kallir。选自“国际艺术服务组织”(Art Services International)为配合同名画展出版的图录《21世纪的摩西奶奶》 (Grandma Moses in the 21st Century)第12至27页,弗吉尼亚州亚历山大市(Alexandria, Virginia)2001年版。经原作者同意,并经原图录版权所有方“国际艺术服务组织”总裁林恩·罗杰森(Lynn Rog erson)于2018年2月书面授权并获得翻译许可。原文为5节,这里翻译的是第2至第4节。中文译稿的摘要由译者整理编写。(作者系美国纽约圣艾蒂安画廊联合总监,摩西奶奶画作版权所有者和执行人;译者为华东师范大学社会发展学院民俗学研究所教授;小标题为编者所拟)

作者:简·卡里尔

翻译:李明洁

编辑:王秋童

责任编辑:任思蕴

*文汇独家稿件,转载请注明出处。