在追求“高质量发展”的新时代背景下,反思消费社会加诸我们的种种可能的危机,正当其时。

1970年代,鲍德里亚因写作《消费社会》而成名,其实,早在1968年,他就以《物体系》开启了终其一生的当代社会文化批判工作。

近半个世纪前的1970年,鲍德里亚在其成名作《消费社会》一书中,给出了一个惊世骇俗的判断:“今天,在我们的周围,存在着一种由不断增长的物、服务和物质财富所构成的惊人的消费和丰盛现象。它构成了人类自然环境中的一种根本变化。恰当地说,富裕的人们不再像过去那样受到人的包围,而是受到物的包围。”实际上,在1968年,他就以《物体系》为开端,启动了终其一生的当代社会文化批判的工作。

“轻文明”时代的“买买买”

《物体系》为《消费社会》奠基,消费社会建立在物质极大丰裕的基础之上。西方知识分子在一种兴奋与焦虑并存的状态下,度过了20世纪的六七十年代。物质产品极大丰富、社会财富充分涌流的状况虽远未到来,但成就已经相当可观:一方面是战后20年的总体和平创造了一个比较适宜的发展环境,另一方面是凯恩斯主义30年的政策实践在推动投资、刺激消费的道路上屡立新功。这本该是一个皆大欢喜的局面。

然而,人们的不满一仍其旧,抑或说,人并不为面包活着。和其他动物正相反,这时,人最迫切的问题不是解决了,而是刚刚开始。当人们吃饱穿暖的基本需求满足之后,更进一步的生活需要也终于起步了。

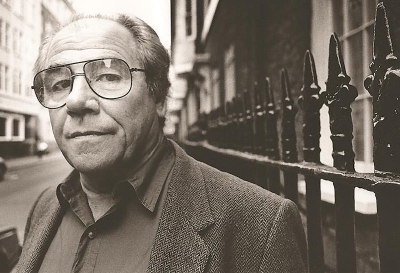

丹尼尔·贝尔

对于这一社会结构与社会思潮的历史性变迁,知识分子竞相给出自己的判断。加尔布雷斯认为以往的经济学都是以贫困社会为研究对象,几乎没有福利国家的经验,所以如同李嘉图被称为“阴郁的李嘉图”一样,传统经济学家充满悲观沮丧的情绪,而20世纪60年代的美国已进入一个“丰裕社会”(Affluent Society)的状态。丹尼尔·贝尔注意到,在办公室上班的白领的数量超过了到工厂上班的蓝领工人,专业技术人员的增长和知识经济的征兆已经显现,服务业则成为新的增长点,他将这一状态概括为“后工业社会”的降临。除此之外,马尔库塞关注的是这种“发达工业社会”之中人的精神症候——世俗化、市场化进程中的人逐渐丧失自反性的批判能力,日益沦为“单向度的人”。

作为法国“五月风暴”同时代人的鲍德里亚,相较于他的学界同侪,略显云淡风轻,也更独辟蹊径。如前所述,他从“物”的研究出发。这种物,既不是动物,也不是植物,而是工业革命以来大肆繁衍、近似一种热带丛林的“人造物”的体系。如果说自然之物的增长受到自然生态规律的制约,那么人造物的野蛮扩张纯粹是人类活动的结果,受交换价值规律的约束。

在这样一个人造王国之中,“我买故我在(I shop,therefore Iam)”就不仅是一种生活方式,更成为一种社会思潮。在消费主义的框架下,消费的目的不是为了满足实际需要,而是在满足不断被制造出来、被刺激起来的欲望。人们所消费的,也不单是商品和服务的使用价值,更在于它们的符号象征意义。

在物的包围之中,人们丧失了品鉴能力,这是一个比“如何脱离低级趣味”更为严重的问题。物品的泛滥与趋同,使得人们不知所措,既不知道如何犒劳自己,也不懂得怎样惊喜他人。本能的惰性促使人们乐得把购买决策权让渡、外包出去,遂成就了种种趣味商店、创意礼品乃至各种恶趣味。

利波维茨基以“轻文明”为这个时代作注,他指出了消费主义并不能真正为这个世界减负的事实。在积贫积弱的时代,解决温饱是绝大多数人的唯一要务,精神空虚和心理忧郁恐怕只是少数人的“特权”,并只导致其中一部分人堕落;在现代社会,如何摆脱这一亘古未有的社会变迁所引发的前所未有的精神困境,已经不再是可有可无甚至可笑的“何不食肉糜”问题。可是,在这样的轻文明时代依然诉诸物质资源、借助“买买买”来填补内心的贫瘠,只能是黔驴技穷。时代主题已经转为产能过剩之后的经济危机,也就迫使人们必须转向关注物质过载之下的精神状况,深刻反思当下这个消费社会及其内生的消费主义思潮。

在准备不够充分的状态下卷入消费的浪潮

20世纪西方大众消费社会的整体性兴起与以福特主义为代表的资本主义大规模工业生产有着密切关联。人们很容易把福特主义与泰勒制简单混淆,其实不然。当葛兰西最早使用“福特主义”一词时,意在刻画一种基于美国方式的新工业生活模式,以市场为导向,以分工和专业化为基础,以较低产品价格作为竞争手段,辅之以泰勒制的劳动组织方式,大规模地生产消费性商品以促进密集型的资本积累。

亨利·福特

亨利·福特可能是较早洞悉消费之于经济发展的奥秘的企业家之一。1914年1月6日,在美国密歇根高地园,从凌晨3点开始,就有人冒着严寒来到这里,到7点多的时候,已经有超过1万人在排队。此前一天,福特汽车公司宣布,将把工人的工作时间缩短至8小时,并提供每天5美元的工资待遇,这是原来2.34美元日薪的两倍多。很多人认为老福特疯了,因为福特公司每年为此多支出近1000万美元,而当时其年利润也不过如此。经济学家批评福特,把圣经的精神错用在工业场所,拿博爱主义做幌子来刁买人心。对此,福特的回应是,给工人以高工资,是效率问题,不是慈善行为,工人也无须为此感激雇主,这是他们应得的。

在生产者内部创造消费者,这真是一个突破性的想法。整个古典经济学时代的主流经济学家,大都是生产论者,那个年代具有路标意义的若干政治经济学教科书中,生产、分配、交换、消费的秩序和格局一成不变。19世纪70年代的新古典边际革命后,经济学教科书则从偏好、效用、收入约束、无差异曲线等等逐次展开,实际上把消费者行为理论作为经济学微观基础的基石。但直到20世纪初,在日常的资本主义运作过程中,消费仍是异常脆弱的一环。

我们不妨将19世纪的4位思想家的相关判断联系起来,复盘这一“珍珑棋局”。韦伯当然并非是一个文化决定论者,但他关于新教伦理与资本主义精神之间的内在关联的研究,的确为我们透视资本主义早期蓬勃发展的文化动力提供了重要参考。其基本结论是,某种现世的禁欲精神和为荣耀上帝而不懈劳作的天职观念,与早期资本家的节俭、积累和不断扩大再生产的行为是高度一致的。

马克思的研究则告诉我们,由于工业革命造成资本、技术、机器对劳动的替代,劳动力过剩,劳动者处于不利地位,只好贱卖自己。劳动力作为商品,其市场价格相当于购买维持这一劳动力及其家庭生活所必需的用品的货币,是所谓工资铁律。其劳动所生产的价值大于购买它的价格,那就是剩余价值或资本家的利润。

韦伯和马克思共同勾勒出早期资本主义的两桩事实:一是工人限于生存工资,没有积累,也没有购买力,无从消费;二是资本家奉行禁欲节俭,虽有极大购买力,却也不事消费,反而越发扩大再生产。那么,一个明显的悖论就是,生产越来越多,消费却无从谈起,假以时日,那些“牛奶倒进海里”的故事岂不就自然而然了?问题在于,这个假以时日的时日,为什么一直到标志性的1929年才到来?是谁,由于什么原因,延缓了这一过程?

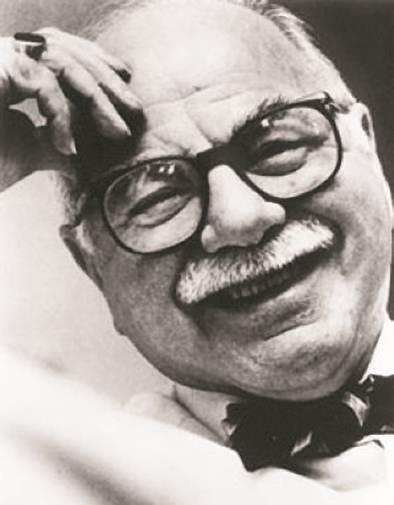

桑巴特

这就需要引入另两位学者了,一个是桑巴特,一个是凡勃仑,我们可以将这两个人视为鲍德里亚开启的消费社会研究的两位理论先驱,因为他们的问题意识具有深刻的相似性。桑巴特的小册子《奢侈与资本主义》,就题目而言就有着强烈的与韦伯对话的意味,主要阐述了资本主义形成过程中财富积聚和过度消费现象。他认为,在前资本主义和早期资本主义时代的文化中都存在一个崇尚奢侈的观念,即“体面只适合于花钱而不适合于挣钱”。而富人的终极目标无疑是成为社会上层,而上层的特征不仅表现在财富方面,更要求“具备完全非资产阶级特征的品质,与实际的商业生活保持一定的距离”。

凡勃仑

旧制度经济学的代表人物凡勃仑在他的《有闲阶级论》里则提出,人类一切行为的最根本动机在于追求荣誉。“要获得尊荣,仅仅保有财富或权力还是不够的,有了财富或权力还必须能提出证明,因为尊荣只是通过这样的证明得来的。”证明的方式主要是有闲、代理有闲、消费、代理消费,前两者主要体现为制度上的繁琐礼节,后两者则是经济上的过度消费。

这两位思想家为我们揭开了资本主义初创时代被遮蔽了的另一部分真相。爱慕虚荣、贪图面子、追求排场,绝非《乡村爱情》里象牙山村那几大家族的特点,而是古今中外人同此心。“幸福的生活从哪里来?要靠劳动来创造。”勤劳致富,固然是颠扑不破的真理。如果不勤劳却能致富,不好好复习、裸考却能考得高分,不必每日困于具体事务、终日周游世界登山探险而企业仍能正常运转甚至连创佳绩,那岂不是更加“了不起”、更能体现其“天赋异禀”?这就是所谓“具备完全非资产阶级特征的品质,与实际的商业生活保持一定的距离”以及“有闲、代理有闲、消费、代理消费”的所指。

桑巴特和凡勃仑的共同发现在于,奢侈具有某种模仿、感染和传导机制。在桑巴特的分析结构中,奢侈首先从旧贵族或地主传向新崛起的早期资本主义商人阶层,而待商人阶层成为新贵族后,又激发正在致富之路上的中小商人效仿其生活方式。最终,旧贵族或地主被拖入不可逆转的奢侈漩涡之中,直至倾家荡产从贵族之列消除。凡勃仑的分析结构中,处在强势地位的有闲阶级,完全可以利用自己在社会规范、思想领域的示范作用,将自己的价值观向社会各个阶层推广。

让我们把4位大师共同拼接而成的完整故事逻辑呈现如下:

早期的资本家奉行节俭,早期的工人始终处于生存工资的水平。在不断扩大再生产的过程中,旧贵族或地主阶层充当了“冤大头”和消费者的角色,通过不断的“买买买”来使整个宏观经济循环正常运转。然而这一三足鼎立的结构不可持续,因为资本主义阶段的旧贵族或地主只能是一个过渡状态,其出路只有两条:要么幡然醒悟,投资兴业,跻身资本家之列;要么不思进取,坐吃山空,沦落无产者之间。而1914年福特汽车公司加薪事件的根本原因,就是要未雨绸缪、居安思危,制造消费者。

饶有意味的是,当下的消费社会中,一方面是“剁手党”“月光族”之类的“隐形贫困人口”(指有些人看起来每天有吃有喝有玩,实际非常穷)大潮汹涌,他们“花今天的钱,哭明天的穷”。在鲍曼看来,这些“消费社会里的穷人”最重要的特征就是有缺陷、有欠缺、不完美和先天不足,在准备不够充分的状态下就卷入消费的浪潮。另一方面却是所谓“资本主义精神”的渐趋消遁和劳动神圣的工作伦理一去不返。长此以往,一个在收入上稳定增长的、可持续的消费者阶层也会“缩水”。“上午打猎,下午捕鱼,傍晚从事畜牧,晚饭后从事批判,但并不因此就使我成为一个猎人、渔夫、牧人或批判者”,马克思在《德意志意识形态》中对未来理想社会中生产状态同时也是生活状态的这段描述,仍然是消费社会下具有前瞻意义的重要指针。

顾客是“上帝”,却总是被迫做出选择

西方发达国家在20世纪六七十年代进入消费社会。消费社会中琳琅满目的商品让消费者头晕目眩。这是一个物品丰盛得让人目不暇接的时代。计划经济条件下百货商店是销售者(实际上是生产者的代理人)主导的,顾客只能远观或者报送购物需求,因而那个年代出现很多熟能生巧、颇具工匠精神的售货员劳模。相比之下,

市场经济条件下的超市中,消费者的自由度极大增加。消费社会中物对人的包围呈现立体式、全方位的特点。立体式,意味着一种意义的完整和齐备。你购买一款名牌西装,须连带购买与之匹配的衬衫、领带、皮鞋。这种完备性甚至不是一锤子买卖,而是动态式榨取。在网络游戏或手游中,打怪升级的消费套路之深可谓防不胜防:练了人,还要练装备,练了装备,还要练坐骑,端的是活到老练到老,消费充值到老。全方位,意味着把产品和服务做到极致。日本7—Eleven便利店的经营哲学,就是让消费者享受更多便利,在单调的消费场景中加载更多消费场域,如代缴水电煤、代收快递、安装自动取款机、提供免费WiFi、增加打印复印业务等,以此增加消费。全方位,也意味着打造跨领域的消费航母。五角场模式的兴起在一定意义上说明消费的复合性是大势所趋,在有限的空间结构中,将购物、餐饮、休闲、娱乐、旅游等综合性经营、一站式服务和配套式环境整合在一起,明显更受到消费者青睐。

消费社会里的精神需求超越物质需求,文化与符号价值更受重视。不再是饥不择食的年代,不再是缺少选择的时代,消费社会里,人们的生产、生活都超出了生存需要的水平。符号商品的生产急速增长。在传统社会,文化与商品保持距离,但在消费社会,它们之间碰撞出火花,继而共谋,携手前行。文化不仅千方百计地想把自己商品化,而且为能够被商品化感到骄傲和自豪。

消费品不再追求永恒,而是加速折旧、流变、迭代。如鲍德里亚洞见的,以往的所有文明中,能够在一代一代人之后存在下来的是物,是经久不衰的工具或建筑物,而今天,看到物的产生、完善与消亡的却是我们自己。因此,物的消费呈现出加速度态势:在传统社会对着一件物可以讲述几代人的动人故事;而消费社会一件物件可能只能讲述自己人生中某一天、某一个月、某一年的故事。改革开放以来,中国经历了从“有没有”到“好不好”的消费升级,逐渐进入个性化、多样化、小批量的需求阶段。我们生活在物的时代,根据物的更替迭代和新陈代谢的现实而生活。越来越多的物品被人们移出耐用消费品的清单(而此前这一进程是逆反的,例如诺基亚手机),这进一步加速了人对物的追逐运动的速率。

消费需求的异质性上升,设计、外观、包装受到重视。差异化的需求普遍增长,物品的丰富为差异化选择提供了前提和条件。人人追求不可复制,追求独一无二,追求自由购买。消费者希望通过商品消费来彰显自己的个性,定制和个性化服务日益成为消费社会的新宠,在普遍的乏味中寻求出挑、个性。现代社会中,个体被归类、编码、排序,所有关于消费的话语都想把消费者塑造成普遍的人。消费者却期待成为领风气之先的潮人。顾客是“上帝”,却并不能随心所欲,而总是被迫做出选择。

消费社会中,通过礼物交换,生产或再生产与受礼者的社会关系;通过聚餐,生产或再生产群体内部的团结;通过单位或公司的集体消费,生产或再生产组织忠诚度。在对物的占有和消费中寻求心理满足、社会认同和身份定位,当物成为系统化的符号,映射着人际关系的消费行为就形成社会分层。人们所推崇和膜拜的不再是物的使用价值本身,而是物的交换价值中所映射出来的身份和地位。为此,人们就必须被迫消费以维持自身的“需要”和社会的再生产。这种消费攀比与关系的建构,甚至有严重的低龄化趋势,比如如今司空见惯的小孩子过生日送全班同学礼物的行为,本质上就是一种家长代劳的关系建构过程。

列斐伏尔

弗洛姆

消费社会满足了人类的欲望,信息化、数字化、智能化的普及更使得消费社会超越时空限制而如虎添翼,大数据真正掌握了我们的个人偏好。然而消费模式的剧烈变迁,也日渐催生与之关联的精神紊乱。列斐伏尔在《日常生活批判》中曾提醒我们,现代社会成了一个“消费被控制的官僚社会”。在此意义上,弗洛姆的警告发人深省:“一个幽灵正在我们中间徘徊,然而,只有少数人清醒地意识到它的存在。这个幽灵就是,一个完全机械化的社会,它服从计算机的命令,致力于最大规模的物质生产和消费;在这样一个社会的发展进程中,人自身被转变为整个机器的一部分,尽管他吃得好,娱乐得好,然而他却是被动的,缺乏活力和感情的。他越来越成为一个贪婪的、被动的消费者。”这个意象,恰如电影《千与千寻》里那两位因贪食而异化为猪的成年人。

“尽管他吃得好,娱乐得好,然而他却是被动的,缺乏活力和感情的。他越来越成为一个贪婪的、被动的消费者。”这个意象恰如电影《千与千寻》里那两位因贪食而异化为猪的成年人。均为资料图片

“高质量发展”

挣脱消费社会的陷阱,于个人于国家而言,都需要追求一种适度规模甚至“减量化”的生存境遇,追求一种“高质量的发展”。

对于经济增长最悲观的论调可能来自19世纪的约翰·密尔,在其《政治经济学原理》中,他比罗马俱乐部早100多年看到了片面追求经济增长的后果,人口膨胀、耕地锐减、生态恶化。他进而提出了一个“静止状态”的假说,为经济增长勾勒出三个基本特征:一是人类支配自然能力的增加;二是人身及财产安全和自由支配权的增加;三是合作能力的增加。经济增长表现为资本增加、人口增加和技术改良,由于土地的边际报酬递减和马尔萨斯人口规律,经济增长总趋势将是地租提高,工资上升,利润下降。随着利润逐步下降,最终会出现一种静止状态。这种静止不是经济停滞、生活贫困,而仅是资本和人口增长的停止,人的精神、道德和文化水平仍可不断提高。密尔的这一思想对马歇尔产生了强烈影响,在他的《经济学原理》以及其他著述中,始终持有一种包括知识、人口和资本增长的“超长期”的时间视角,并一直致力于建立一个更具发展性的分配理论,以解决在那个时代作为突出问题的“劳动—资本”冲突。马歇尔并不简单把增长视为单纯的物质资本的积累,而是将其理解为包括劳动者地位的提高和社会生产组织的变革在内的有机的进化过程。

建设性的后现代主义者则对传统经济教科书中仅把经济系统理解为一个封闭运行的内循环系统提出了批评,认为不综合考量环境、制度、权利等方面,纯粹账面上的经济增长毫无意义,不过是一个自我制造的“永动机”梦幻罢了。作为替代,他们提出了一个类似密尔的概念——“稳态经济”。在稳态经济状态下,人口和产出总量保持恒定,但这并不是静止,因为人口会无限叠代,资本会持续折旧,因此需要以生育抵抗死亡,以生产补偿折旧。

想象一个发展到一定规模的大学图书馆,对其实行总量控制,在买入一本新书的同时剔除一本旧书;而这样做的前提是,新书无论在内容和其他质量方面必须超过和包容旧书的全部,这就是一个典型的稳态图书馆——它避免了藏书总量虚假繁荣之下毫无意义的重复建设。传统的稀缺性假设仅限于指向自然资源相对于人类的无限欲望所表现出来的有限性,而不是自然资源本身具有的物理属性所表现出来的有限性,因而这种场域中的稀缺性始终是相对的,是与一定阶段的技术水平深深地相互嵌套和勾连,它并不潜含着资源可枯竭型的前景暗示,“主观价值—边际效用”的方法论让人们看到的是,即便世界仅存最后一个单位的资源,那么市场机制仍然能够使其达到最优配置。经济理性的过度扩张切断了人与自然、人与环境之间曾有的淳朴关系,增长的技术神话隐含着对人类前景的漠视。

在追求“高质量发展”的新时代背景下,反思消费社会加诸我们的种种可能的危机,正当其时。

作者:曹东勃 (作者为上海财经大学马克思主义学院副教授)

编辑:陈晨

责任编辑:刘力源

*文汇独家稿件,转载请注明出处。