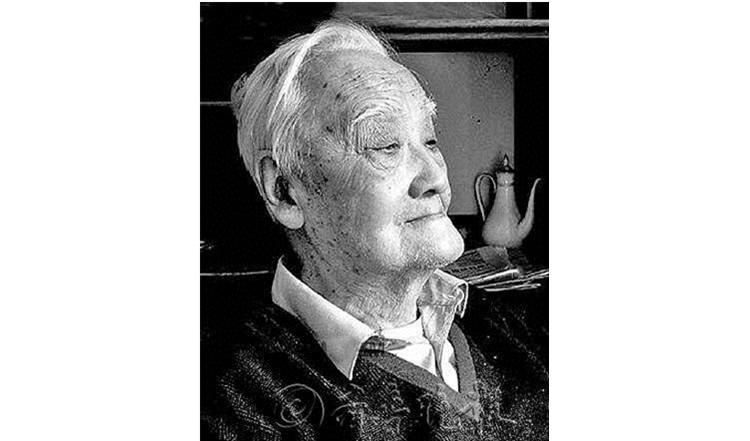

“篱槿堂”,已故兰州大学赵俪生教授的斋名。篱槿就是篱笆边的木槿。赵先生以这样普通的植物命名自己的书房,一定有其深意,可惜在他生前我没有请教过他老人家。每当我想起这一斋名,脑海便浮出陆游的一首诗:“竹屋茅檐烟火微,长歌相应负禾归。穷居幸可支朝夕,世事何曾有是非。新茁畦蔬经宿雨,半开篱槿弄斜晖。老翁略与吾年等,眷眷遮留莫苦违。”前人谓 “人生得一知己足矣”。如果你的眷眷知己竟然是一位比你年长许多的老翁,著名学者,那么你又将如何地感到“足矣”?赵老,就是我非常敬重却敢于妄称“知己”的前辈史学家。

我没有见过赵老,但我很早就知道他的大名。我曾在旧书店里淘到过一本他写的《史学新探》。虽然当时我看不大懂,书也不知何时弄丢了,但却记住了著者的名字。而我与老人开始联系,则是在十八年前。记得那是在2001年初的《中华读书报·文史天地》上,我读到了赵老写的《王瑶与冯契》一文。王、冯两位先生当时先后去世未久,一位是文学研究大师,一位是哲学研究大师,正好都是我认识的,而且我都曾“登堂入室”(按,都曾去过他们家,并非说是他们的入门弟子)。因此,赵老此文也就特别引起我的注意。我知道赵老和王、冯三位都是1930年代北平左联的成员,看了赵老文章,更知道了他们原来是最要好的同学。文章把两位大师写活了。赵老以历史学家闻名,没想到散文也写得这么好,真不愧为左联老作家啊。

我在文中看到了这样一段话:“他(王瑶)后来之所以能带出那么多精彩的研究生,一个一个对周作人、郑振铎、夏衍等做出那么精湛的研究,其中那股‘气’,是在1934—1937年间积贮下来的。……这些研究生的名字我都留意,他们的论文和专著,只要我能弄到的,都读过了。就是说,风采已经领略,只是无缘亲炙(按,赵老用词过谦,不妥;但报纸竟误植为“亲受”,不通),乏握手之欢。”王瑶教授“文革”后的研究生,我大多熟悉。王先生带的第一批研究生钱理群、吴福辉、赵园等都年长于我,但他们读研时,我也是复旦大学的相同专业的研究生;王先生带首批博士生温儒敏、陈平原时,我则在北京师范大学同一专业读博。赵老说的对周作人做出精湛研究的,我知道当然是钱理群;可是,王先生的高足中好像没有人专门研究郑振铎,那是谁啊?忽然,我闪过一个念头:赵老会不会把我误认作王先生的研究生了?因为我虽然不敢自认是“那么精湛的研究”,但当时倒已写过几本研究郑先生的书,而且有的已得过教育部人文社科著作奖了。要是赵老读过拙书,那我就太荣幸了。

我就给赵老写了一封信。我没有他的地址,试着寄往兰州大学历史系。信寄出后好久没有回音,也就几乎忘了。直到3月底,我忽收到从兰州挂号寄来的一包书。在纳闷中打开一看,不禁大喜!原来是赵老寄来的一本《篱槿堂自叙》,并附有一信,字迹有些抖颤。原来,兰州大学有很多小区,历史系离赵老的家竟有20里之遥。赵老已八五高龄,当然平时不去系里,此信便在系办公室耽搁甚久。赵老是在看到有人带给他的信后,马上就写回信的。他写道:“您的揣测是完全正确的。我一直把您当成王瑶兄的研究生了。读来信,方知是李何林先生的研究生。李先生在华北大学时就相识,他在二部,我在四部。可以说,何林先生挺喜欢我。”啊,原来赵老还是先师的老同事!

赵老在信上说,他在五年前就读了我写的《郑振铎传》一书。我去信时曾提到,赵老既是当年清华大学的学生,也应当认识当时在那里任教的郑振铎先生,能不能请写一篇回忆郑先生的文章呢?赵老回答说:“您说的不错,我是应该写一篇文章追念郑先生的。因为郑先生对我有恩。”原来,当赵老才二十四岁,在陕西乾县某中学当一名英文教员时,郑先生就多次发表过他的作品。信中说:“试想,当年郑先生对我这个小伙子算是够抬举的啦吧。这点恩情,我永生难忘。”根据赵老信中说的,我当即查知他当年发表作品,用的是茅盾也曾用过的笔名 “冯夷” (当是出自 《庄子》)。特别是他信中还提到,1946年他得悉闻一多先生被反动派刺杀后,马上悲愤地写了一篇 《混着血的记忆》,称颂闻先生为“剖肝绝腹”的“人民忠臣”,并迅即由郑先生发表于他主编的《文艺复兴》杂志上。在当时,写这样的文章和发这样的文章的人,都是慷慨激昂不畏死的!我想,赵老如写出追念郑先生的文章,一定很有价值。

此信读到后面,却令我担忧起来。赵老说,他患有前列腺病,这年的阳历和阴历的元旦都是在医院里吊瓶子输药液中度过的。“现在出院还不到一星期。”可知,赵老是扶病给我写这么长的回信的,而且还同时寄赠新出的书,真是待我太好了!他信上最后说:“我一接到信,就很想结交您这么个朋友。您大概也不过五十几岁吧,来日方长,要比我们这一辈机遇好得多。祝您著作等身!”读至此,我既激动,又大受鼓舞。我想到,自己在十六年前有幸成了北师大李何林先生的博士生,当然同时也就失去了忝入北大门墙的机会。我对王瑶先生也是很崇敬的,而且在我与王先生很有限的几次交往中,也感觉 “先生挺喜欢我”。因此,我心中其实一直隐隐有一丝遗憾。而如今,王瑶先生的老同学赵先生,竟一直认为我就是北大王先生的弟子,还写了“精彩”“精湛”“谁带的徒弟像谁”这样的话。我虽然十分惭惶,但心里头还实在有点儿高兴的,好像消弭了我心中一直存在的那种人生的缺憾感。

那以后,赵老还给我来过信,现在一时未能找出。记得他老人家一再热情表示非常高兴与我这个小辈“交朋友”,我真的感到“受宠若惊”。借赵老的话来说,“先生挺喜欢我”,对我“是够抬举的”。但我从信上看出赵老身体欠佳,工作又忙,因此尽管我非常想与赵老多多通信请教,但还是不敢随便写信。赵老说的他要写的追忆郑振铎先生的文章,我也不敢去催。非常遗憾,最后好像他也没写出来。我只在他老人家题字赠我的《篱槿堂自叙》中得知,早在1930年代,他就与郑振铎、茅盾、叶圣陶、王统照等文学研究会作家有来往。1946年冬他到上海,还去过郑振铎家。书中写道,郑先生“对我是一往情深的”,“他正在写字,没有等我开口,他就抢先说,‘顺便也给你写一幅吧’。他的书房简直像一座古墓,到处摆的都是明器(殉葬物)。我临告辞时他说,‘差点儿忘了,你的稿费我写个条子,你到中正路找李健吾先生那里去取吧’。”郑先生给他写的字是什么内容啊?我也未来得及请教他……

2007年底,我突然从报上得悉赵老走完了他九十年人生的历程。当时我的心里非常悲楚,只是默默地想,赵老对我真是一往情深,“这点恩情,我永生难忘”!

作者:陈福康

编辑:李伶

责任编辑:舒明

*文汇独家稿件,转载请注明出处。