(一)

《冯·卡门:航空航天时代的科学奇才》一书,是由冯·卡门口述,《华盛顿晚邮报》科学新闻记者李·埃德森执笔写成的一部科学家自传。冯·卡门去世时此书只完成四分之三,后来由埃德森根据冯·卡门遗留下的资料撰写完成。

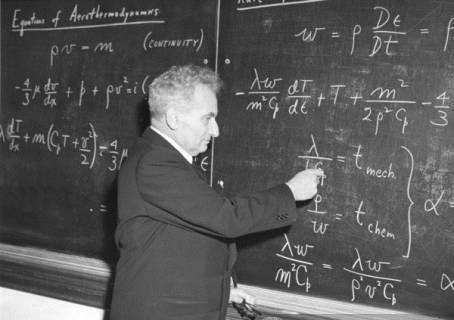

他是一个科学全才,既是数学家、物理学家,又是航空和航天工程师。作者在“引言”中写道,“作为基础理论学家,他揭示出了有关大气和作用在飞机及其他飞行器上难以想象的力、气流、涡流的种种奥秘……然而,他并不局限于理论研究,航空史上最引人注目的那些里程碑,如齐柏林飞艇、风洞、滑翔机、喷气式飞机和火箭——可以说,20世纪的一切实际飞行和模拟飞行的成功都和他密切相关。”

要说清楚这些具体贡献,非我这个文科生力所能及。但只要晓得这一点,就知道冯·卡门的贡献有多大了:1963年,美国的第一枚国家科学勋章,就是由肯尼迪总统亲自颁给冯·卡门的。

(二)

出生于奥匈帝国治下的布达佩斯的一个犹太家庭的冯·卡门,小时候就是一位数学神童,6岁时就能靠心算作出6位数乘以5位数的乘法,以致他父亲担心他心智反常,将来会变成一个畸形发展的人。

冯·卡门在德国哥廷根大学最早走上工作岗位,那时他就在涡流理论上作出了重要贡献。

他一生经历了一战和二战两次世界大战,所以他的许多实用性研究,都和军用技术有关。比如他在一战期间,就替奥匈帝国的空军,解决了怎样让机枪的子弹,从螺旋桨旋转叶片的空档里发射出去,而不打坏螺旋桨叶片的问题。他还参与设计了一架系留式直升机,这可能是世界上最早的直升机。

1928年,他就觉察到德国反犹情绪的不断高涨,看到了种种大难临头的不祥迹象。

这样,1929年10月,在已年近50的时候,他才移居美国,任加州理工学院古根海姆实验室主任。在那里,他和大科学家波尔、费米、爱因斯坦等来往,并为发展喷气飞机、火箭、导弹等作出了许多贡献,最终得到了美国的国家科学勋章。

虽然冯·卡门的许多贡献都是在工学和实用技术的领域作出的,而这些都有商业上的价值,他却一直主张在这个领域要保持思想上的自由交流:“我认为科学上是没有独占权的。今天,即使在政府和工业界加强保密的情况下,我仍然坚信让思想自由敞开为好。只有通过公开思想,才能促使创造性见解不断更新,才能对人类有所贡献。”这样的想法,在贸易战蔓延到科技领域的现在,也特别有启迪意义。

读这本书,既可以知道二十世纪在科学和技术上的一些重大发明,也可以了解一些大科学家、大发明家的为人,真是一本妙趣横生的书。

比如关于冯·卡门在哥廷根大学时接触过的理论数学大师大卫·希尔伯特,这书就写了这样一件轶事:有一次希尔伯特家请客吃饭,他夫人提醒他领带脏了,让他上楼去换一条。他上楼之后好久不下来,他夫人担心地上楼一看,发现他居然已上床睡着了。

原来他平时睡觉前的一个固定动作,就是解下领带,所以那天他解下领带后,就自动解衣上床睡觉了,把请客吃饭的事完全忘在了脑后。

(三)

捧读《冯·卡门》的时候,译者曹开成先生的音容笑貌,又宛然于目前。他是我在复旦大学读书时的好友曹峥的父亲,我们称他为“曹伯伯”。

他是北京矿业学院矿山机械系的毕业生,后来在上海城建学院任教,并任学报编辑部主任。他在大学时读的是俄语,但很喜欢英文,通过勤奋的自学,掌握了这门语言。他觉得学英文的人在正在改革开放的中国会大有作为,让高考时本来想报考中文系的儿子改报英文专业。所以,他跟我们这些英文专业的学生很有共同语言。记得他当时常说的一句话就是,“英文好的人,总会有饭吃的!”

在同寝室同学的父母中,曹伯伯来学校来得最多,这固然因为他当时在城建学院上班,离复旦比较近,也因为他真的是很爱他的儿子。他来学校之后,又最能和儿子的同学们打成一片。在关心完儿子的学业和生活后,他会请我们出去吃饭,抽烟(我在大学读书期间短暂地抽过烟,后来就不抽了),喝酒,聊天,海阔天空地都会聊,从各种烟、酒的牌子、质量、口味,到各地风土、民俗,还有历史掌故、八卦。直到今天,说起曹伯伯,我就会想起他眯缝着眼睛,笑嘻嘻地抽着烟,和我们谈天时的样子(我们都说他眯着眼睛笑的样子和上海当时的一位市领导特别像)。他虽然比我们长一辈,但跟他的交往中很少感受到年龄的距离,和长辈的架子。

聊天中的一个内容,就是他正在翻译的《冯·卡门》一书中的主角的种种很“牛”的事例,以及后来出书的过程中碰到的一些奇事。

曹伯伯是怎么会选这本书来翻译的呢?我想,这跟当时举国建“四化”的气氛有关系。中国数学家陈景润、外国科学家爱因斯坦、居里夫人等,都是大家的榜样,当时最好的理科生,报考的都是物理系、数学系。我二姐第一次考大学时报的就是数学系。所以,曹伯伯会选以冯·卡门这样一位世界著名的数学家、工程师和物理学家为传主的传记来翻译。

虽然有当时举国建“四化”的气氛,但在八十年代末时出版社出书的总量还比较小,要出本书还是很难的。记得听曹伯伯说,他找到一位“老法师”,据说有办法出书。但“老法师”说,出书可以,他要署名,而且他的名字要在前,曹伯伯的名字要在后;稿费要三七开,而且是他拿七,曹伯伯拿三。

“老法师”并且声明,他这么做,并不是对曹伯伯特别苛刻,而是“规矩如此”。曹伯伯感叹说,“如果是我的名字在前,他的名字在后;如果稿费是我拿七,他拿三,我就同意了。”

但好书稿不会长久埋没,最终还是有人识货。《冯·卡门》在1991年由上海科技出版社正式出版,封面上曹伯伯是唯一译者。我记得他当时还题赠过我一本。

2018年4月,曹伯伯以八十多岁的高龄作古,这时《冯·卡门》已绝版多年。2019年,复旦大学出版社将此书再版,并补充人物、机构、专业术语对照表等,使读者能更加准确地理解译著内容。

捧读曹伯伯译著的漂亮的新版,我不禁感慨万千:强要占有别人劳动、在别人作品上署名的“老法师”已灰飞烟灭矣;曹伯伯的译作,却将传诸后世。

作者:谈瀛洲

编辑:李伶

责任编辑:舒明 安迪

*文汇独家稿件,转载请注明出处。