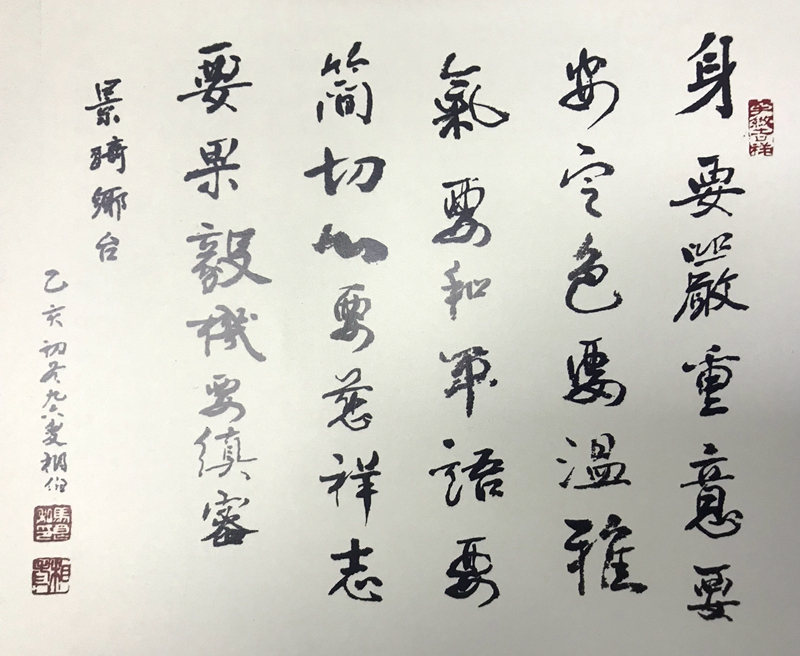

书法·马相伯(复旦大学创始人,校长)

复旦大学的邯郸校区是一片四四方方坐北朝南的庞大区域,最东头的围墙外是国定路,从国定路的一扇小门(那时候是小门)出去,过了马路,就是东区。

我们进校前,中文系的男生也住在东区。1991年4月,学长朱刚毕业的时候,在系报《锺文》上写:“只有书架上的酒瓶没有遗憾。《庄子》曰:醉者神全。被《列子》抄袭了,被刘伶实践了,被渊明带入桃源,从15号楼吐到3号楼。”15号楼就在东区。所以之前学长是住在东区的。这些文采飞扬的句子当即随一张油印小报传递到南昌,在军训中的准一年生中荡起巨大的涟漪。谁也没有想到,不久以后,我们也住到了东区。更没有想到,朱刚学长多年之后成了我们班的女生家属。

我们进校后,东区就只准住女生了。不要说男生进不去,男老师和家长也需要经过一些繁琐的手续才能进去。东区一共有四幢宿舍楼,毛估估大概住了两三千个女生吧。两三千人和外界的通讯,全部依靠门房间里的三台传呼电话。门房阿姨接了谁的电话,谁寝室里门边的对讲机就会吱吱嘎嘎乱响一阵,随后传来阿姨中气十足的声音:“419,某某某,电话!”(419是我住的寝室,拿来举例子。)这时,就会有个女孩子大喊一声:“来了!”离弦箭一样蹿下楼去。如果这个某某某不在,寝室里会有人对着门口大声说:“不在!”对讲机就又吱吱嘎嘎一阵,不响了。

那也还是全体依赖生活委员的时代,每天两次,每个人嗷嗷待哺地等着生活委员从6号楼那个真的叫“9011”的信箱里取了信和字条过来分发。收到一封盼望已久的信,可以美上好几天。

一

东区的一天是从早上六点钟窗外高音喇叭里的校园广播开始的,就是现在只有农村题材的电影里才能看到的那种大喇叭广播,早晨一次,午间一次,傍晚一次,不由分说地准时响起。直到现在,复旦校园里还延续着这个传统,当然喇叭是换成先进的扩音设备了。

“飘来飘去,就这么飘来飘去……”有很长一段日子,每天早上,高音喇叭里都会播出罗大佑颓废的徒劳的抗议,这不知所谓的晦暗歌声也就这样渗入了1990年代校园的最初记忆。

起床之后是晨跑,要求从东区出发,跑到学校大门,大概1500米的路程。那时候没有各种先进的电子设备,可怜的辅导员雷打不动地等在校门口给参加体锻的学生盖章。出东区不远有个9路公交车站,坐一站路下来刚好到晨跑的终点,起床晚了或者特别不愿意动的女生有的就索性坐一站电车去校门口打卡。不知谁第一个想到这个偷懒的办法,大家群起而效仿,不料没过几天就被学校主管体锻的老师堵在车站上,偷懒失败,回去重跑。

后来,一个会篆刻的男生找了块橡皮,仿照辅导员的印章,刻上辅导员的名字,蘸了印泥,自己盖满记录体锻的小簿子,还借给要好的同学盖,竟也始终平安无事。当时都觉得是刚留校教书的年轻辅导员傻,好骗,后来才恍然大悟是老师人太好,虽然自己一大清早需要去校门口“站岗”,却也想让学生们多睡会儿懒觉。这位为人忠厚的辅导员勤勤恳恳地带了我们四年,又一路在事业上突飞猛进,获得了非常了不起的学术成就,却在56岁的年纪患了不治之症,早早地远离这个他爱的世界而去了。

二

和主校区一样,东区也是一个四四方方的区域,当然要小很多。13、14、15、16四幢宿舍楼,四大金刚一样排列在两边,“C位”上是东区的圣地:东区食堂。

其实“C位”上是个两层的小楼,二楼是个小图书馆,一楼才是食堂。本来和复旦的其他几大食堂一样,它并没有什么吸引人的菜品,一天三顿填饱肚子而已。但因为它在东区里面,不出宿舍大门就能吃到饭,所以还是很受欢迎的。更有吸引力的是,它不光是个食堂,不开饭的时候,它还是自习室,晚上一直亮灯到深夜。不愿意出外自习,又不想在寝室里浪费时间的同学,课余时间往往会首选到东食看书学习。

更何况东食楼上还有个图书馆,或者说阅览室。这里的书是只能看,不能借走的。虽说不能借出来,一般也没有什么人借这里的书看。都是一些年代久远无人问津的旧书,占据了几个书架而已。大家去东区图书馆都是贪图它离宿舍近,并且没有楼下饭堂里的油烟味,座位也舒适。书架上的书太破了也有好处,它们完全不会让坐在那儿学习的同学分心。于是一到晚上,这里总会人满为患。白天它也开放,没有课又不想去四处找教室的同学也会到这里来学习。我的同学岩炜就在这个地方,一边插着耳机,一边在空白的小本本上写啊写,居然码出了好几万字,两个中篇,登在《收获》杂志上,大四就成为了一个真正的作家。

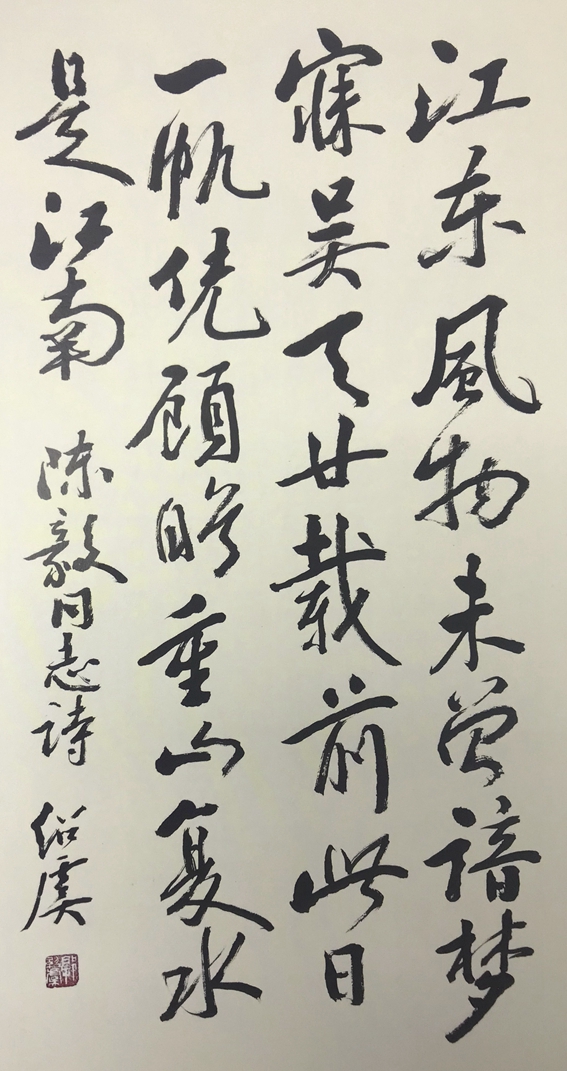

书法·郭绍虞(复旦大学教授)

三

1990年代初,物质已经有点丰富,精神生活也随之日渐精致起来。对每个初尝独立滋味的孩子来说,walkman因此就特别重要。一台walkman就是一个世界。插上耳机,就隔绝开一个人和一切你不愿意及时回应的声音。同一寝室的室友,可以是共用一副耳机同进同出的闺密,也可以是永远不在一个频道上的陌路人。

现在的人,手机就像长在手上,一分一秒都离不开;那时的我们,耳机就像长在耳朵上,恨不得上课也不摘下来。东区的女生,比较有钱的,会时不时跑去音乐书店买来各色各样花花绿绿的磁带,填满自己的这一块声音空间;手头比较拮据的,也会去三教的电化室,以学外语的名义,拿蹩脚的简装空白盒带去拷满“Yesteday Once More”“Country Road”……这样的英文歌曲。五角钱拷一盒,听到烂熟才会听坏。打开walkman,插上耳机,这些美妙的声响瞬间弥漫进各人的身心,除了那个与你分享过耳机的闺密,与任何其他人无关。

也有一个寝室六个人共享声音记忆的时候,那便是每天中午十二点半。每到这个时候,回到寝室里休息的同学,总会有一人打开一台迷你收音机,拔掉耳机,全寝室就充满了“小说连续广播”演播员魅惑人心的声音。现在想来,《穆斯林的葬礼》不是一部完美的小说,但那时候,大概因为讲的是文科女生的家族和感情经历,楚雁潮和韩新月的凄美爱情故事听得女生们如醉如痴,神魂颠倒,每天白天听、晚上听(晚上熄灯后有一次重播),大有集体中毒之态。

还有一次共同的声音经验是1993年9月的一天。那天,北京时间半夜里宣布2000年奥运会申办城市的投票结果,当时是北京和悉尼争夺主办权。凌晨两点多钟,寝室里静悄悄的,但谁也没有睡着。桌子上,一台小收音机在絮絮叨叨地直播投票。 “……悉尼,是悉尼。”杨澜满是失望和疲惫的语声从地球远端传来。不知是谁“啪”地一声关掉了收音机。谁都没有说话。大家各自翻了个身,算是把这一夜的失落掀了过去。

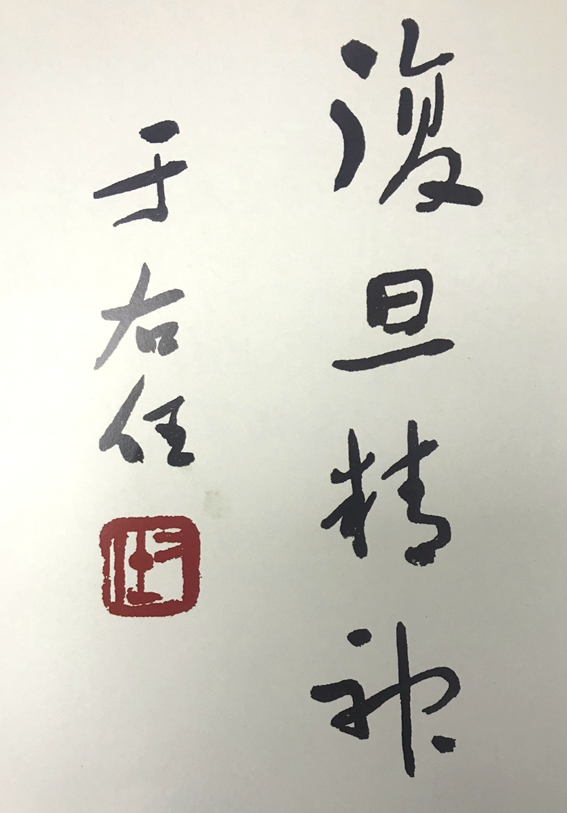

书法·于右任(原复旦公学教员,校董)

四

东区每晚十点准时熄灯,然后各宿舍楼大门上锁,再晚归的女生需要在阿姨那里登记。每到这个时候,东区铁门内外就会挤满难舍难分的情侣,上演一出出从现在这个年龄看过去显得十分夸张的爱情短剧。同时,从自习室缓缓归来的“单身狗”们则纷纷从一对对情侣身边目不斜视地飘过。

这就要说到非常难忘的一天。

那应该是1992年5月的一个夜晚。恰是晚上十点钟不到的光景,国定路上照旧熙来攘往,卖小吃的一众摊贩都还没有散去,背着书包的、塞着耳机揣着walkman的,用锅碗瓢盆端着点心的、搀着男朋友情话缠绵的女孩子们把东区铁门前窄窄的国定路堵得水泄不通。渐渐地,这常态的喧嚣又随着东区的四幢宿舍楼关门落闩、女生们熄灯安寝而安静下来。

恰是午夜时分。正当整个东区在初夏夜晚闷热的空气里沉沉睡去的时候,如同一声炸雷,突然,从东区北墙外的政通路上,喷薄出来一片遒劲有力的歌声:“我曾经问个不休,你何时跟我走,可你却总是笑我,一无所有……”这歌声是如此肆无忌惮,热烈懵懂,相信那一晚听到过它的东区女生都会过耳难忘。我现在想到那个奇妙的夜晚,那一片来自毕业生的无拘束、无修饰、无畏惧、亦无悔意的歌声,就像电视里经常说的那样,“歌声穿过三十年”,这歌声就这样无忧无惧地一直回响到现在。

当年的《锺文》小报里,室友飞雪是这样记述的:

粗喉咙细喉咙、高嗓门低嗓门,在外面全然消融着它们的差别,不拘一格又齐齐整整热辣辣地扑上来。刹那间,我仿佛是行走在一望无边又无遮无拦的荒原上的旅人碰上了劈头盖脸的暴雨,无处可躲亦无须躲藏,一任雨点砸在头上鼻子上手上脚上。“噢……你何时跟我走……”……我几乎按捺不住飞奔出去这就跟他们走的念头!

始终不知道是不是真的有人飞奔出去跟他们走了,然而这1980年代文化生活的“蛮性的遗留”,也顺便铭刻进了1990年代初的校园记忆里。

2019年7月19日

作者:孙洁

编辑:吴东昆

本文配图均选自“翰墨复旦,卿云糺缦——复旦大学书画篆刻研究会成立四十周年书画展”

*文汇独家稿件,转载请注明出处。