二十世纪三十年代冒效鲁在马赛游船上

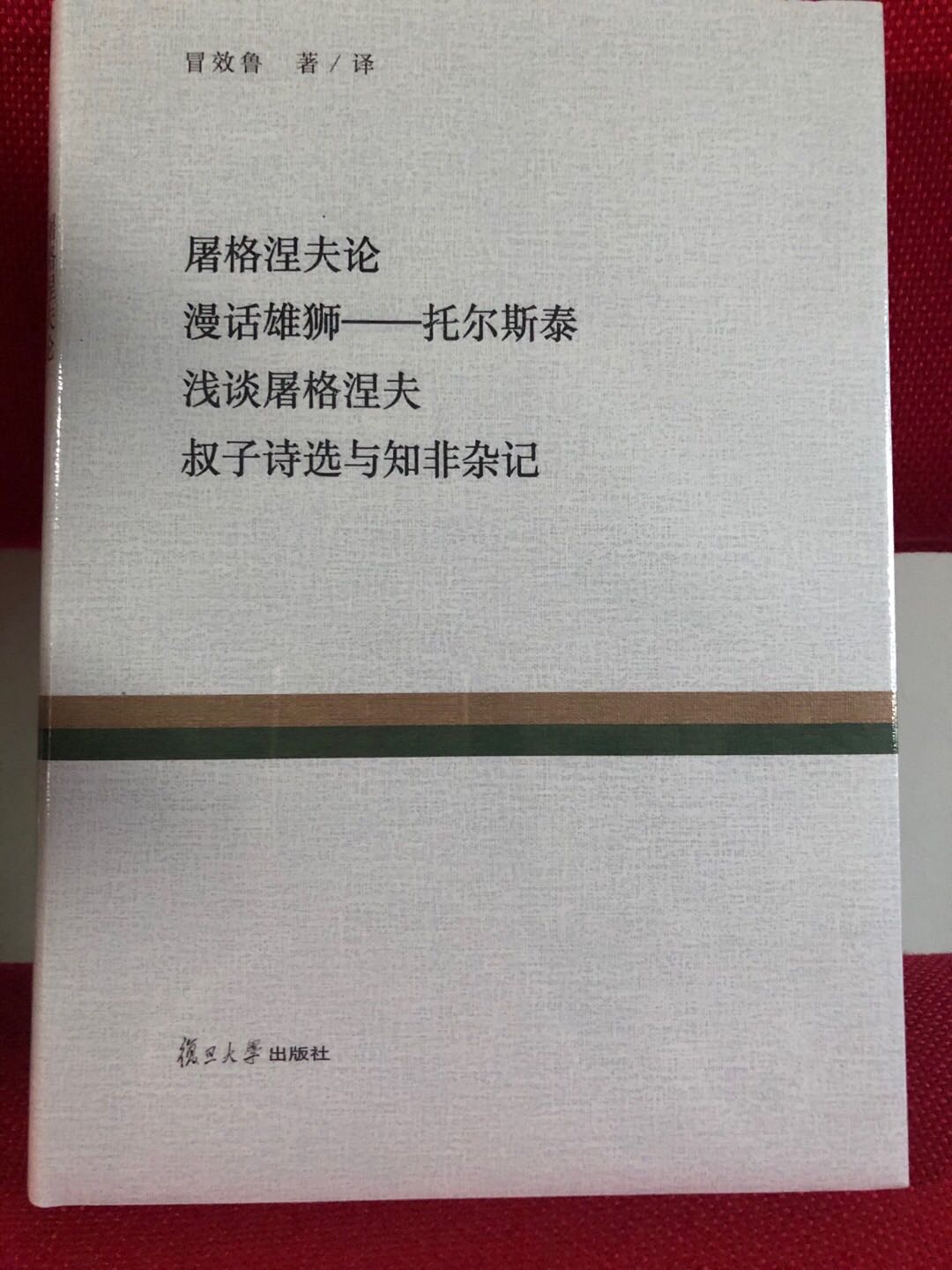

年前,一本装帧厚重的大书送到我的手边,原来是复旦大学新出的“复旦百年经典文库”之一,冒效鲁先生的大作《屠格涅夫论 漫话雄狮——托尔斯泰 浅谈屠格涅夫 叔子诗选与知非杂记》。书是我的老同事、好友冒怀科女士嘱出版社给我快递过来的,她是冒效鲁先生的女儿,也是该书的整理者。

少年时代因罹患重病被锁病椅,我从此沉迷于书本。当屠格涅夫那如花似锦的《猎人笔记》呈现眼前时,我仿佛自己就置身于美丽的大自然中。俄罗斯的森林、蜿蜒的小河、高远的蓝天、陡峭的独木桥、门前带廊的木屋……曾经怎样牵动着我少年的心!然后是《罗亭》《贵族之家》《父与子》《烟》《前夜》……记得那一次在整理书架时见到一本陈旧的《不幸的少女》,我坐在地上一口气读完,伴随着青春的泪水。

再说到托尔斯泰,那煌煌四本的《战争与和平》,读完还嫌不够。历史的长卷撼动着我的心,书中的人物令我浮想联翩,尤其是拥有一颗金心的彼埃尔。还有那本《托尔斯泰最后的日记》,是父亲去世前专门从书架上拿给我读的,那时我才十五岁。我经常琢磨父亲当时把这本书递给我的意思,至今仍觉得是一个谜……唉,父亲离世已一个甲子之久,我仍然那么想念着他!

青春是美丽的,纵使生命中遭遇如此罹难,读伟大的文学作品,我仍然获得了前行的力量。那段日子是难以忘怀的。

今天,翻开冒先生的这本大书,一眼望见那么多旧时的书本朋友重现眼前,心中顿生无限惊喜。又读他的《知非杂记》,得知前辈早年的经历,深憾余生也晚,没能亲自赶上听他的授课。但这本大书却补偿了我的遗憾,它再现了效鲁先生的讲课风采,令我仿佛又坐进课堂,亲聆先生的教授。

多少年了,能聆听前辈的讲课是多么幸福之事。以前,只是钟情俄罗斯文学,从没有系统地学过,今天读效鲁先生的《屠格涅夫论》,听他的完整叙述,对作品的分析,尤其是对作家的分析,包括时代背景,以及关于俄罗斯语言的那段阐述:“在文学语言的形成和发展上,屠格涅夫继承了普希金的事业,形成俄罗斯语言历史上的一个重要阶段。复杂和准确,明白和悦耳,简洁和有力——屠格涅夫的语言的这些特征,被后代人作为伟大作家的宝贵遗产而承受下来。”真是受益匪浅。尤其是,普希金也是我钟情的伟大的俄罗斯作家。

我的好友冒怀科,是冒效鲁先生的长女。名“怀科”,就是怀念莫斯科的意思。

她出生于1930年代,其时她的父亲在莫斯科出任我国驻苏大使馆外交官。她那时虽然年幼,但还记得当时来往的父辈朋友,那些叔叔伯伯们。我曾听她多次提起戈宝权先生,说她父亲当外交官期间,“戈宝权那时二十多岁,爱书成癖,常在父母面前朗诵普希金的诗,常陪父亲和耿济之到旧书店淘购俄国文学书籍。父亲说,那时买书要爬到天花板下的书架搜寻,有时又要趴在地上在书架底层搜罗,……莫斯科天寒地冻,他们常抱着两大包书滑行,以防跌倒,颇有点‘牛借力’的意味,恨不得有谁拉一把。戈先生是牛年生人,父亲只好借他一臂之力了。”(冒怀科:本书前言)这些叙述仿佛一幅栩栩的画卷,印刻在我脑中难以磨灭——年轻的爱书之人啊!

说起来,戈先生也是我父亲的朋友,记得1994年我的父亲去世三十五周年时,我与母亲同去北京出席父亲的纪念会,曾经去看望当时住在东四东罗圈11号北楼的戈宝权先生。他住在最高一层,与卞之琳先生相邻。当时戈先生已病在床上,但他的夫人梁丕兰知我腿脚不便,执意下楼来接我,还给了我一个大大的拥抱。如今在此书中还读到效鲁先生在莫斯科期间还接待了许多我国名人,有徐悲鸿、梅兰芳等。尤其是对梅兰芳先生,冒先生不仅担任他的生活翻译,还为其演出做了许多工作,贡献可谓大焉!这些往事一一道来,让我看到前辈不凡的经历及人格。

至于冒先生对古诗文的造诣,早在前几年读他的《叔子诗稿》时就已钦佩在心。效鲁先生与钱锺书先生经常以诗唱和,交谊深笃,钱先生甚至在《围城》中塑造了以效鲁先生为原型的人物。

此刻,我轻抚手边这本大书,深知其中承载着学贯中西的一代学人的部分心血,亦承载着其后代对父辈的无以言说的爱。过往的岁月不会再来,那个时代的求知、友谊等等也很难再寻觅。我觉得自己很幸运,虽未赶上那个时代,却能在读书中获得冒先生的指教,一边读书,一边仿佛听见他朗朗的吟诵从远处传来,何等神奇!

感谢冒效鲁先生,感谢您的“讲课”!

作者:章洁思

编辑:吴东昆

责任编辑:舒 明

*文汇独家稿件,转载请注明出处。