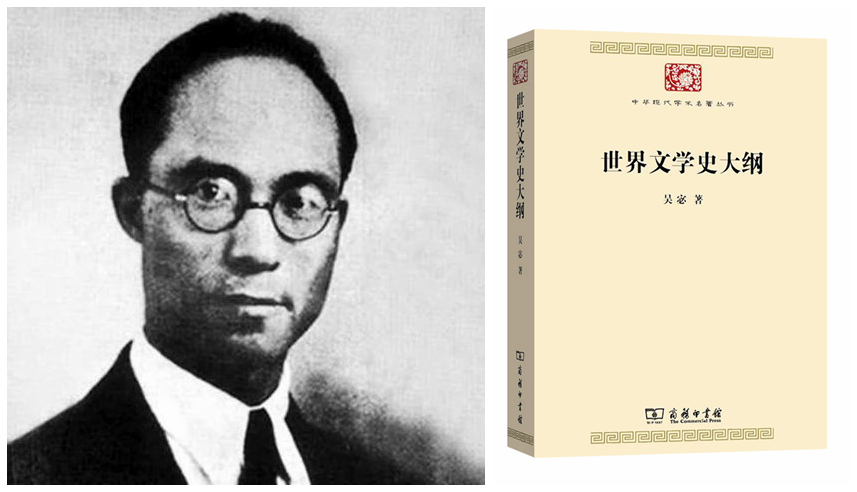

吴宓(1894-1978)

我父亲吴宓一生学习和研究世界文学,讲授世界文学,非常重视文学史于文学的功用。他认为“文学史之于文学,犹地图之于地理也。必先知山川之大势、疆域之区划,然后一城一镇之形势之关系可得而言。必先读文学史,而后一作者一书一诗之旨意及其优劣可得而论。故吾人研究西洋文学当以读欧洲各国文学史为入手之第一步,此不容疑者也”。(吴宓《希腊文学史》)

据父亲早年的清华弟子、原北大西语系教授李赋宁回忆:“早在(1921年任教)东南大学时期,吴宓就已制订出‘世界文学’讲授提纲(英文),包括各国重大历史事件和各国文学史。这在我国是最早的世界文学教程。有了世界文学的基础知识,才有可能从事比较文学的研究。吴宓在东南大学、清华大学、西南联合大学、燕京大学、武汉大学,以及解放后在重庆大学、西南师范学院一直讲授世界文学课程,他是这门学科的创始人之一。”(李赋宁《在第一届吴宓学术讨论会上的讲话》)

父亲去世以后,曾从他受业的许多友生,关心他有关世界文学,尤其是他最早开设的世界文学史的遗著的整理出版,谆谆以此嘱托家人。除了父亲最亲密的学生李赋宁,我印象最深的是西南联大外文系上世纪四十年代初毕业的几位校友:许渊冲、李俊清、许芥昱、关懿娴、沈师光等,他们谈起当年听吴宓的“世界文学史”课,常是眉飞色舞,兴致勃勃,使我也很受感染。当时就想,有朝一日,父亲关于世界文学史方面的遗著得以出版,一定要请他们写点什么,作为纪念或读后,配合发表。

然而十分惭愧,我们一直迟迟未能着手于此。缘于父亲以他多年对世界文学的系统研究,虽编撰有“世界文学史”中英文讲授提纲、讲义多种,可惜他的这些倾注心血的手稿,不幸于十年动乱中悉遭抄没,而他于当时所托付代为保藏讲义、手稿的人,至今不肯归还,家中一无所存;以致此书在他生前未得付印,身后也无法出版。我们多方寻访征集,亦无所获。

很久以后,西南联大外文系一位1944级的校友李希文闻讯,将他珍藏了半个多世纪的吴宓所编世界文学史大纲(英文),辗转托人“赠与吴师家人留念”。“大纲”系打字油印于战时通行的粗糙纸上,历经岁月沧桑,纸张已发黄变脆,最后几页且有缺损。虽然如此,对我们来说,仍如获至宝,异常珍贵。现今出版的吴宓《世界文学史大纲》一书,即是以李希文学长惠赠的这份不全的西南联大外国语文学系所印《世界文学史大纲》为主编辑的(并借此题命名全书),附录吴宓所撰《希腊文学史》《西洋文学精要数目》《西洋文学入门必读书目》等文,所翻译、增补材料并详加评注的美国李查生与渥温(William L. Richardson & Jesse M. Owen)二氏合著的《世界文学史》,为清华大学外国语文学系所制定的办系总则和课程设置,以及他对世界文学史上几位著名文学家、批评家的论述。此外辅以两篇不同时期友生对吴宓授课的感受。虽不能充分表现吴宓研究和讲授世界文学史的观点和心得,也算是对他四十多年教学生涯的一个纪念。祈愿如今散失各地的父亲遗稿,终有一日得刊行面世。

感谢美国芝加哥大学比较文学博士、斯坦福大学东亚系副教授周轶群女士受编者之请,于百忙中在细读深研吴宓日记、作文、书信,及其他许多有关著作的基础上写出《吴宓与世界文学》的长篇导读,为本书增色不少。感谢商务印书馆陈洁同志精心编辑,将本书收入中华现代学术名著丛书。相信吴宓和他已故的受业弟子地下有知,也会感到慰藉。

在吴宓的《世界文学史大纲》出版之际,我深感遗憾的是,由于此书着手太迟,当年谆谆敦促我们及早寻访搜集、编辑整理父亲世界文学方面遗稿的清华、联大外文系诸位老学长,如王岷源、李赋宁、许芥昱、李俊清、沈师光等,已先后故去,不及亲见此书,予以批评指正;而今健在的两位,亦皆年届高龄:关懿娴102岁,许渊冲99岁,不便叨扰。于是原拟敦请这些曾亲炙吴宓授课的友生,为本书写点读后或书评之类的愿望全然落空,只有根据我当年的访谈笔记和点滴回忆,将他们对先师教课的感受,略述一二,与读者分享。

据清华学校历史档案,学校自1926年西洋文学系(1928年改称外国语文学系)初建,即很注意西洋文学概要及各时代文学史的一体研究。设有自古代希腊、罗马,中世纪至但丁、文艺复兴时代的西洋文学史分期研究学程,由吴宓与翟孟生(R. Jameson)及温德(R. Winter)分授。1937年全面抗战爆发,翟孟生返美;清华南迁,温德滞留北平以外侨身份帮助处理校产;西洋文学史乃改由吴宓独自讲授。

吴宓在西南联大所授“世界文学史”,为外文系二年级的必修课,8学分,是外文系学分最多的一种。该课原名“西洋文学史”“欧洲文学史”,后因实际讲授内容范围很广,包括了东方的波斯、印度、日本等国文学,遂改称“世界文学史”。西南联大“世界文学史”课,一直由吴宓讲授;1944年秋他休假离校,无人接任此课,最后改为“英国文学史”,由他的弟子李赋宁讲授。1946年联大解散,清华复员北平后,“世界文学史”课亦未重开。

“世界文学史”为联大当年最叫座的课目之一,外系旁听的同学不少,何兆武说他就是来“听蹭”的。彭国涛1941年选修了这门课程,从此爱上外国文学,第二年由历史系转入外文系。他回忆吴宓上课,从不看书和讲义或卡片,讲到作者生平,名著情节的时间、地点以及一些著作的原文,都能准确无误地说出,并写在黑板上。讲述荷马史诗《伊利亚特》和《奥德赛》、但丁的《神曲》、卢梭的《忏悔录》、塞万提斯的《唐·吉诃德》等,滔滔不绝,有声有色,如数家珍,使他至今难以忘怀。“先生对书中人物,不仅介绍,且作出评价,指导人生,使你思想感情上受到感染,潜移默化。我们听课,既学到许多知识,也提高了思想境界,升华了感情。”(彭国涛《我的导师吴宓先生》)

同学们反映吴宓讲课极为生动,讲述那些名著中的故事,更引人入胜,让人不知不觉如身历其境。沈师光、于绍芬等犹记当年听先生讲卢梭《忏悔录》,尤其卢梭牵着两个少女的马涉水过河的一段,听得她们如醉如痴,直以为那是卢梭的一段最幸福的生活,最美丽的文字。

同学们喜欢吴宓的要言不烦,一语中的,如“欧洲文学史”讲文学与非文学的分别,说:文学重情感(emotion),想象(imagination),乐趣(pleasure);非文学重理智(reason),事实(fact),教导(instruction)。这比下定义好得多。又说:哲学是气体化的人生;诗是液体化的人生;小说是固体化的人生;戏剧是固体气化的人生。哲学重理,诗重情,小说重事,戏剧重变。形象地概括了事(小说和戏剧)、情(诗词)、理(哲学)三者的分别,说出了小说和哲学的关系,等等。

同学们印象深刻的还有,吴宓常用列表来概括事实。如“欧洲文学史”讲Dante (但丁),讲到Dante’s life in relation to his works (但丁生活和作品的关系),他就列出了一个简单明了的表:

1. Love (Dream) 梦想产生爱情,写出作品New Life(《新生》)

2. Study (Learning) 学术作出研究,写出作品Il Convito (《飨宴》)

3. Politics ( Experience ) 经验造成政治,写出作品Divine Comedy (《神曲》)

但丁在翡冷翠河滨遇见贝雅特丽齐,一见钟情,在她死后,写了悲痛欲绝的《新生》。《飨宴》把各方面的知识通俗地介绍给读者,作为精神食粮,所以书名叫做《飨宴》。《神曲》描绘了翡冷翠从封建关系向资本主义过渡时期的社会和政治变化。书中的地狱是现实的情况,天国是争取实现的理想,炼狱是从现实到理想的苦难历程。

除了列表,吴宓有时亦绘图来说明问题,如所绘但丁《神曲》的 “宇宙结构图”,使学生一目了然,印象深刻。何兆武至今记得吴先生画的一张七级浮屠式的图,把对权力的追逐放在最下层,以上各层依次是对物质的追求,对荣誉的追求,对艺术创造的追求;最上一层为对宗教的追求,据说是采纳了沈有鼎的建议。

1943年从军的许芥昱(1941年11月,美国志愿空军大队来华对日作战,需要大批英文翻译,联大外文系高年级男生,除个别例外,全部应征服役)曾与级友李俊清交流,说他从吴宓的“欧文史”课程得到比较文学的思想启发,由此决心从事比较文学的研究。

许芥昱后来果然赴美研习比较文学,获斯坦福大学文学博士学位,其后在旧金山加州州立大学授比较文学。1973年突发奇想,携其比利时裔的妻子和两个可爱的儿子远来漫游中国半载;其间亟欲赴重庆北碚拜谒卅年未见的导师吴宓,为此通信往来多次,最终以当时四川尚未对外宾开放而不果。许芥昱在他返美后所出版的Our China Trip(《我们的中国行》)一书中这样写道:

对李赋宁两个小时的访问,话题几乎没有离开过“奇普斯先生”。我们的Mr.Chips,我们背地里这么称呼他,我们对他绝不说再见。[昆明战时放映过一部英国1939年拍摄的影片Goodbye,Mr. Chips(《再见吧,奇普思先生》,中文片名《万世师表》)描叙一位老教师的职业生涯和个人生活。联大外文系许多人看了很受感动,有些同学觉得吴先生与Mr. Chips很相像,于是背地里就称他为“奇普思先生”。]——他仍然活着,在四川。他教过我们所有的人。

我告诉李赋宁,吴先生仍旧用红墨水批改我的信,拼写出所有缩写的词,在字里行间用印刷体整齐地改正错字。另在我去信的边上写下对我的回复。

李赋宁说:“他对我也这样。”李已任北大副教务长有年,1950年自美国留学归来,在教师中保持领先地位。“那就是吴,”李说,“我想他永远不会改变。”

李过去多年一直是老诗人吴宓最亲密的学生和朋友。吴是安诺德坚定的赞赏者及丁尼生的模仿者,他为同情他的因失恋而憔悴的学生落泪……

关懿娴对吴宓将《红楼梦》与萨克雷的Vanity Fair (《名利场》)进行比较,很感兴趣,她的毕业论文就是以《名利场》为题作的。她发现吴先生特反对“古今中外、人天龙鬼,无一不可取以相与比较”的轻率态度;讲授中,始终以历史的演变及系统异同的观念,着眼于探索某些“中西古今”的“不易之理”和“东西文学公认之言”在文学领域里的普遍应用。中西比较如此,西西比较也这样。

“欧文史”考试却很使关懿娴发怵:吴宓出的考题包罗万象,从狄更斯某部小说的出版年、出版家到定价的细小题目,到Fully describe (详述)一部世界文学名著如荷马史诗、歌德《浮士德》等的内容、文学价值及其在文学史中的地位等等。她常是最后交卷的几个同学中的一个。吴先生总是彬彬有礼地站在一旁,或坐着看书,还不时微笑着说:“不急,慢慢答。”有次期终考试,关懿娴和几个同学竟考了五个小时,最后一同交卷。吴先生边叠齐考卷,边说:“你们的食堂已经关门了,来,跟我到‘文林’(学校附近的一家小饭馆)一起吃饭去。”时值冬季,一顿热腾腾的饭菜,吃得既果腹又暖和。用餐中间,吴先生还讲些他青少年时代的学习轶事,其乐融融,久久难忘。

1938年考入西南联大外文系的许渊冲,是吴宓“欧洲文学史”班上最出色的学生。他仰慕吴宓学识渊博,吴宓赞赏他聪明好学。这方面许渊冲在联大日记和学习笔记中多有记述。他说:

吴先生是联大外文系唯一的教育部部聘教授,中国比较文学的奠基人,他的中文和英文水平都不是当时英美任何汉学家所能比拟的。他是哈佛的毕业生,在联大外文系讲“欧洲文学史”,用的方法完全和哈佛一样,所以外文系的精英们等于身在联大,心却可以去哈佛。吴宓还是清华大学中文系第一任系主任,第二任是杨振声,第三任才是朱自清。这样学贯中西的教授实在难得。

他品评别人总是扬长避短,对自己则从严,严格得要命。从他对钱锺书的评论中也可看出他的学者风度,虽对自己学生也能虚怀若谷,可见他多么爱才!对我也是这样:1940年5月29日,上完“欧洲文学史”时,吴先生叫住我说:“我看见刘泽荣送俄文成绩给叶公超先生,你小考100分,大考100分,总评还是100分,我从没有见过这样好的分数!”吴先生是大名鼎鼎的老教授,这话对一个19岁的青年是多么大的鼓舞!我当时就暗下决心“欧洲文学史”一定也要考第一;结果我没有辜负吴先生的期望。(按,许渊冲当年“欧文史”月考98分,学期平均95分,学年平均93分;比全联大总分最高的张苏生的“欧文史”成绩还高了两分。)

吴先生讲“欧洲文学史”,其实也讲了“欧洲文化史”,因为他讲文学也将哲学包括在内,如讲希腊文学,他却讲了苏格拉底、柏拉图、亚里士多德。后来他为外文系三年级学生开“欧洲名著”,讲的就是《柏拉图对话录》。他最善于提纲挈领,认为柏拉图思想中最重要的是“一”“多”两个字:“一”指抽象的观念,如方、圆、长、短;“多”指具体的事物,如方桌、圆凳、长袍、短裤。观念只有一个,事物却多种多样。柏拉图认为先有观念,然后才有事物。如果没有方桌的观念,怎么能够制造出方桌来?他还认为观念比事物更真实,因为方的东西、圆的东西,无论如何也没有方的观念那么“方”,没有圆的观念那么“圆”。因此,一个人如果爱真理,其实是爱观念超过爱事物,爱精神超过爱物质。这就产生了柏拉图式的精神恋爱观——这后来对我产生了不小的影响。但是观念存在于事物之中,“一”存在于“多”中,所以爱观念不能不通过事物或对象。而对象永远不能如观念那样完美、那样理想,因此,恋爱往往是在“多”中见“一”,往往是把对象理想化了。但理想化的对象一成了现实中的对象,理想就会破灭;因此,只有没实现的理想才是完美的。但丁终身热恋贝雅特丽齐,正是因为她没有成为但丁夫人啊!

许渊冲学习动脑筋,爱琢磨,他不“师云亦云”,有不同意见,乐于同老师探讨。吴宓讲“世界文学史”,从语文系统开始。他说表现思想的方法有两种:一种是声音,一种是形式;前者如欧洲的拼音字,后者如中国的象形字。两种文字各有其长,各有其短,不能说哪种好,哪种不好。所以他不赞成(汉字)拉丁化。当时许渊冲认为,从艺术的观点看来,吴先生的意思没错;但从教育的观点来看,他的意思却未必对。因为教育的目的是要普及,而方块字的确太难,就是中国人也要学几年才能学会。何如拼音文字能说就能写,能写就能读书呢?久后才体会,吴先生的意思还是对的,自己的意见却很幼稚,完全是跟着鲁迅走,并没有消化鲁迅的思想,也没有用实践去检验拉丁化是否正确,就说出了自己后来也反对的话。其实鲁迅也说过:中国文字有三美:意美以感心,音美以悦耳,形美以悦目。而欧洲文字只有意美和音美,没有形美。欧洲有个大哲学家甚至说过:世界上如果没有中国文化,那真是人类的一大损失。如果没有中国文字,人类文化就要大为减色。实际也是如此,如杜甫的著名诗句“无边落木萧萧下,不尽长江滚滚来”,兼具对仗,重叠,草字头、三点水偏旁等形美,是西方文字万万无法翻译的。由此回想吴先生所说中西文字各有长短是有道理的,拉丁化没有形美确是一大缺点。

“欧洲文学史”课上,吴宓曾说:古代文学希腊最好,现代文学法国最好。许渊冲却认为俄国文学不错。吴宓说:法国文学重理智和形式,德国文学重感情,不重形式;英国文学理智和情感并重,但都不如法国和德国,只比德国更重形式,却又不如法国。依许渊冲看,俄国文学和英国文学差不多;除普希金重情之外,果戈里、屠格涅夫、陀思妥耶夫斯基、托尔斯泰,都更重理,而且很重信仰。后来读了屠格涅夫的《春潮》,故事给他的印象是:爱情有如春潮,时涨时落。这和德国斯托姆的《茵梦湖》不同:莱茵哈德几十年后还留恋青春时代的旧情人,可见德国文学重情,歌德的《维特》也一样。而屠格涅夫最重情的《贵族之家》结果和《春潮》也有相似之处,只是伤感之情更接近《茵梦湖》。这样想想,吴先生的结论还是有道理的。

许渊冲后来还选修了吴宓的“文学与人生”和“翻译”课,亦心得多多。

吴宓外貌严肃、古板,似乎很难交往;同学们接触多了,才发现先生其实待人谦和热情,诚挚率真,是一至性中人。对学生课外问难求教的,无不认真细致为讲述解答;倾诉思想苦闷的,或为感情问题烦恼而请予指教的,一一耐心给予教益和安慰;生活困窘来求助的,亦极尽己力济助,尽管自身生活也很清苦(全面抗战初期,联大授薪津,仅发原薪的70%)。

吴宓特喜与爱好文学的学生交流。他赞同Arnold(安诺德)所说Literature is the best that has been thought and said in the world. (文学是最好的思想和言论。)他认为Literature is the Essence of Life (文学是人生的精华)。他乐于把自己读过的好书,见闻的好事,思考过和感觉到的问题,直接和间接的生活经验,献给学生;通过与学生无拘无束、心情愉快地讨论交流,与许多同学成了朋友,吴宓称之为“友生”。

2009年春,吴宓的几位海内外弟子,一次偶聚北京。大家聊起难忘的Mr. Chips,回忆他循循传播的古圣先贤的智慧与禅意;都说他们所受益于先生的风格者,不亚于受益于先生的学问。李鲸石复诵先生对他说过的“ Everything I say and everything I do is in accordance with the teachings of Confucius, Buddha, Socrates and Jesus Christ. ”(我的一言一行都遵照孔子、释迦牟尼、苏格拉底和耶稣基督的教导。)许渊冲对吴宓当年所论The Golden Mean(中庸之道)和Virtue,Justice vs Profit,Gain(义利之辨),记忆犹新,感叹道:“吴先生的儒家思想深深地影响了我们这一代外文系的学生。”

作者:吴学昭

编辑:马小花

责任编辑:舒 明

*文汇独家稿件,转载请注明出处。