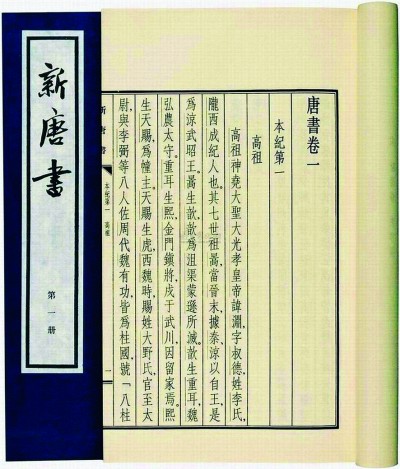

欧阳修画像及《新唐书》

■陈尚君

据说孔子笔削《春秋》,高标准绳,寄寓褒贬,乃至后代之乱臣贼子知惧,生怕做的坏事写入史书,遗臭万年。但凡笃信儒家之说者,对此都遵信不移,虽无人具体做过统计,哪些人知惧了,不管怎么说,效果总有一些。但如何实践贯彻,则一直没有成功的典范。有之,从欧阳修始。

欧阳修出生时,宋王朝建立已近半个世纪,学术风气和社会思潮都在急遽变化,显著特征是儒学返古复兴和尊夏攘夷正统观的萌动。欧阳修出身低微,因文学才华跻身精英,领略到风气变化,也立志要引领风气。他的疑经,不拘汉唐旧注,以己意解经,开始都很早(可参拙文《欧阳修著述考》,《复旦学报》1985年第三期)。三十多岁就准备新著五代史,最初拟与尹洙合作,尹早死而决意独撰,中心主旨就是用儒家的褒贬史学,俗称《春秋》笔法,重新编纂近代史。具体做法是合五代为一史,又按血统区分五代十三帝为八家,设立类传,以专事一朝者立《梁臣传》《唐臣传》,事数朝者则入杂传,又立类传,如《死节》《死事》《一行》等传表彰名节,立《唐六臣》《义儿》《伶官》《宦者》等传贬斥势利,在行文间在在处处寄寓褒贬。这当然是立意很高,据说书出后宋代士风顿时大变。虽然我总有些疑问,但陈寅恪相信,不容人不信。

但欧阳修一生似乎对此并不果于自信,直到去世都没交稿。他更困惑的是贯彻全书的褒贬笔法之微言大义,如何让读者体会他的用心。他的办法是让学生徐无党作注,在正史编纂史上开创了史书与注释同时完成的创例。就注的内容看,更似欧阳夫子自道,若北宋吴缜就认为他“授徐子为注”(《敬乡录》卷二引《五代史纂误》佚文),清人俞正燮也认为“疑欧自注而署徐名者”(《癸巳类稿》卷八《书五代史纂误》)。联系欧阳修《与渑池徐宰》所云“仍作注,有难传之处,盖传本固未可,不传本则下注尤难,此须相见可论”。大约徐是其助手,参与部分工作,即作顺水人情,注署徐名,也解决了阐发义例的难题。就全书看,徐注集中在本纪部分,列传所存寥寥,《十国世家》多说文献依据,《四夷附录》仅一则说明契丹年号,显然都属作者自述,与注者无涉。

欧阳修中年后名声大振,受委主持《新唐书》的编纂。在他以前,该书已编修多年,久无进展,欧参与后尊重原来分工,列传仍由宋祁负责,他自领本纪、志、表部分,仍坚持《春秋》笔法,最终告竣。《新唐书》是官书,不能再请学生作注,但义例仍要阐明,这次是请参修者吕夏卿另著《唐书直笔》来说明。该书四卷,卷四为新旧书增删改易的具体说明,为“事增于前,文省于旧”作全面清点,前三卷皆解说义例,可以看作欧阳修团队的集体意见,而非如《郡斋读书志》云吕氏“在书局时所建明,欧、宋间有取焉”。

五代习称乱世,不似三国还有蜀汉一脉,欧阳修要找到正反面典型都很难。正面者,《死节》其实仅得王彦章一人,《死事》稍多,《一行四人》,皆不甚著名。他特别谴责者,一是以唐社稷授梁之所谓“唐六臣”,谴责其为“庸懦不肖、倾险狯猾、趋利卖国之徒”,其实这些人只是无实权而仰人鼻息的文臣而已;二是义儿,认为是人伦崩坏的标志,“干戈起于骨肉,异类合为父子”,其实义儿是出身孤贫的军阀仿效世族、笼络群下的手段,责之亦过深;三是宦官,沿唐积习,五代时期恰好并不太严重;四是伶官,仅限庄宗一朝。最大的躺枪者是冯道。冯出身孤寒,积学进身,仕宦几十年,不改农家本色,在不太理想的政治环境中努力行善,他的自述诗“但知行好事,莫要问前程”,“但教方寸无诸恶,狼虎丛中也立身”,堪称难得。周实录本传称他“在相位二十余年,以持重镇俗为己任”,至有与孔子并论者。《旧五代史》本传赞已质疑他“事四朝,相六帝,可得谓之忠乎”?欧阳修更进一步谴责他“可谓无廉耻者矣”,反不如民间女子能“自爱其身”,这是责历史人物所不能。

欧阳修倡正统论,特别看重血缘宗亲的合法性,这是宋人的认识。他将后唐分为三家,即武皇、明宗、末帝各为一家,在当时并无区分,那时重在掌握军队之实力。他认为后周世宗以养子即位,另成一系,其实世宗始终未回归柴姓,在位皆姓郭,今日各历史年表皆书其名为柴荣,未必妥当。

再是梁政权之合法性。梁篡唐自立,败于后唐,其后各朝到宋,都是后唐一系的延续,直到宋真宗时修《册府元龟》,仍以梁为闰位,否认其正统性。欧阳修不以梁为伪,在当时就很有争议,他虽举《春秋》四例以自解,总难获得共识。南宋后或干脆以南唐为正统,以中朝五代为僭夺,全不考虑本朝的合法性,走得太远了。

唐五代两部旧史,本纪都极其繁冗,初因删略实录而成。新史删繁就简,确有此必要。徐注云:“当杀曰伏诛,不当杀者,以两相杀为文。”《唐书直笔》:“将以辱命而诛,书斩于军中。”多少丰富复杂的事实,就在这《春秋》大义前变成断烂朝报了。再如命将作战,徐注云:“用兵之名有四:两相攻曰攻,以大加小曰伐,加有罪曰讨,天子自往曰征。”《唐书直笔》:“将得人,书帅师,讨有罪,书伐。”“将非其人,书王师,伐不得罪,大战书及。”“方镇违命,擅甲兵以侵轶,其首酋恶,故不书将。”秉此原则,《昭宗纪》每月都有朱全忠陷某地的记录,完全不论执行攻取的是谁,书首恶也。显然,过于讲究褒贬,有违实录传统。

我在早年甚迷欧阳修的史学,后来读了《通鉴》,方知司马光不取《春秋》笔法而务求事实真相之有识。当然,对司马光深致不满者也大有其人,如朱熹,作《通鉴纲目》比欧阳修走得更远。大儒们都有充分自信,只要坚持褒贬,必然会使作乱者良心发现,知惧而不为,殊不知燕王朱棣当然是乱臣贼子,但他成功了,子孙绵守社稷二百多年,乱臣贼子就是正统所在。那就算了吧。

还好存世文献丰富,学者可作多元解读。倘若后世仅存两部义例谨严的新史,所有人和所有事都在好、坏两边自动站队,实在很无聊。