▲孙犁先生

从童年时代第一次读孙犁,到少年时代第一次登门拜访,再到壮年时代送别先生,本文作者段华与孙犁的文学情缘伴随着他的成长岁月,贯穿着他的人生历程。每一次见面时先生的谆谆教诲,每一封书信中先生的殷殷嘱托,段华都铭记在心,镌刻于脑。今年5月11日是孙犁先生105岁诞辰,孙犁究竟是怎样一个人?是不近人情还是外冷内热?是木讷寡言还是爽朗健谈?应本报邀约,段华作为一个读者、一个亲历者、一个研究者,将他所见、所闻、所知的孙犁先生娓娓道来……

——编 者

遇到能对话的人,孙犁会滔滔不绝

有传言说孙犁先生接待访客时,不爱说话,常常沉默不语看着对方。但我和孙犁先生接触期间,他都很健谈,说的那些话,让人觉得既家常又深刻,既通俗易懂又充满精辟哲理,如饮老酒,虽低调绵软,却幽香扑鼻,甘醇无比。而且他声音爽朗、洪亮,有一次,我说他声音响亮,他告诉我:这是打日本(鬼子)时当八路军,给人家讲课练出来的大嗓门。他说,1938年夏天,他到设在河北省深县中学的冀中抗战学院任教官,主讲抗战文艺和中国近代革命史。大操场用席子搭盖的棚子里,能容纳500人,他站在凳子上,一讲一上午,连喇叭筒都没有,纯人声讲课,不把声音提高到力竭的程度,学员们就听不清楚。正由于他的健谈和声音洪亮,学员们才喜欢上他的课。他嘴里经常讲“典型”两个字,以至于他在练习骑马时,刚开始不熟悉动作,看着他那东倒西歪的样子,学员们都大呼“典型!典型!”以后,他在晋察冀边区到华北联大给学生讲课,在延安给鲁艺学生讲《红楼梦》等,课间和学生互动,热烈讨论,都大受学员欢迎。上世纪末期,还有不少人回忆这些。

都说文如其人,翻开孙犁先生作品可以看到,他文章里洋溢着浓郁情怀,乐观浪漫、诗般吟咏,给人物和故事都罩上了迷人情意。这在文坛早有定评。即使到晚年,他的作品也沉郁有致,或文或白、或散或骈、或长或短、或急或缓,能说他不善言辞?

我感觉,他是否愿意说话,要看和谁说,谈什么话题,以及谈话的时代背景。我知道,遇到能和他对话的人,他肯定会滔滔不绝。1982年,丁玲下榻天津,到多伦道看望他,他就陪丁玲说了很久的话。曾任冀中军区政委,中共晋察冀分局代理书记,晋察冀军区代司令员、代政委的程子华,在任全国政协副主席时,到天津出差,亲临多伦道看望孙犁先生,两人也是谈笑风生,说了很久,一旁的人都插不上嘴。

孙犁为什么写《序的教训》

很多人都知道,1982年春天,某诗人请孙犁给他的诗集写序。孙犁在序里说了一些真实感受,诗人见没有吹捧的话,认为影响诗集销量,就要求孙犁把已经排版准备刊登的序撤下来。孙犁很气闷,于悲愤中写了《序的教训》,声明从此不再给人写序。

1991年春天,那时候我还在南开大学读书,张学新先生送我一套百花文艺出版社出版的《王林选集》,书乃张先生编选。我看了文集前面吕正操将军的序言,觉得全序语言风格不一致,有点别扭。我向张先生说了我的感觉,他说:是不一样。你不知道这是谁写的序么?我说不知道。张先生就说:这是孙犁写的。

“啊?孙犁先生不是说不写序了么?”我有点讶异,就问张先生。

张学新先给我讲那个诗人的情况。张学新也是从晋察冀走出来的戏剧家,任过天津作协秘书长、天津文学研究所所长,所以他比较了解那个诗人。他最后说:《王林选集》编完,他请吕正操将军作序,吕正操说让孙犁写;张学新说孙犁已经声明不再给人作序。吕正操说:“你回去告诉孙犁,就说我让他写的,他写挂我名字不就行了。”这样,孙犁才写了这篇序,只是内容被改很多,才致全序风格不统一。

▲孙犁先生赠予本文作者的题词

孙犁与吕正操将军的革命情谊

1994年春天,天津市先后成立孙犁研究会、梁斌研究会等,我多次到天津参会,遇见石坚先生。石坚也是从晋察冀出来的作家,在冀西山地和日本鬼子打游击时,就认识孙犁。1946年春天,冀中区举办文艺培训班,从延安回来不久的孙犁去讲课,石坚是学员,讲课内容由石坚记录下来,1990年代重新发表。1949年后,他俩又是天津日报社同事,石坚后来任《天津日报》总编辑、天津市人大常委会副主任。我向石坚谈到《王林选集》序言,谈到有人说孙犁不善言谈之事。石坚笑了,说:那是他们不了解孙犁,或者是孙犁不愿意搭理他们。其实,孙犁很善谈,如果不善谈,他怎么讲课?在晋察冀山里他给华北联大学生上课,在冀中区教八中(冀中区第八中学——作者注)语文,在延安鲁艺教文学,中华人民共和国成立后兼职大学生文学课……谈到文学,他话更多。接着,石坚老人给我讲了一件事。

新时期以后,孙犁尽量推掉社会活动,集中精力写作。无论什么样的人到天津,他都很少去宾馆看望。但在1981年11月下旬,吕正操将军到天津出差,在石坚的陪同下,孙犁就到宾馆看望了将军。

抗日战争时期的冀中区,黄敬任党委书记,程子华任政委,吕正操任司令员,带领冀中800万军民,与日本鬼子展开殊死战斗,创造了地道战等著名战法。孙犁写了《第一个洞》《藏》等小说,这是最早以文学形式表现地道战的作品。1941年5月,冀中区组织声势浩大的“冀中一日”群众写作运动,从冀西山地回到冀中的孙犁,参加了第二辑的编辑工作,并写了《关于“冀中一日”写作运动》,发表在延安《解放日报》上。孙犁还根据看稿心得,写了《区村和连队的文学写作课本》,在冀中区油印出版。1942年春天,日本鬼子对冀中进行残酷的“五一”大扫荡,吕正操、黄敬他们在紧张的战斗中,扔掉了很多东西,却把这本书带在身边,于1943年在太行山区由华北书店印行一次,书名改作《怎样写作》;中华人民共和国成立后又多次在上海、北京、武汉等地印行,书名改作《文艺学习》。1944年夏季,孙犁从晋察冀赴延安,途经晋绥区,已经在此任司令员的吕正操专门派人通知孙犁到他的司令部谈文学。一位闻名的武将,与一位闻名的文人谈文学,似乎让人费解,但明白个中背景,也就不再觉得奇怪了。

石坚告诉我说,他们到迎宾馆一见面,吕正操就问孙犁: “老孙,怎么样?”

“吕司令员”,孙犁还按照老习惯称呼吕正操,“建国后,进天津以来,我一直在天津日报社工作,我已经经历五朝元老了。”孙犁先生伸出右手的五个手指诙谐地说:“他是元老之一”,孙犁又指着石坚说。将军和孙犁、石坚都哈哈大笑。

将军说,看了孙犁在《人民日报》刊登的系列文章,特别是“芸斋杂谈”、“小说杂谈”,篇篇短小精悍,道理却说得明白,观点鲜明犀利,写得大胆有力。吕正操说孙犁可以去文艺单位担任领导工作了。“不行不行,我干不了这个。他行。”孙犁一边摆手一边赶快否认,同时指了一下石坚。一向谦虚的孙犁又补充说:“司令员,我现在身体不太好,有点毛病,写不了长的,只能写点短小的,好在还保持着解放区的好传统,不停步,有股冲锋劲。”

将军问起了天津文艺界的情况,孙犁都一一作答。他们谈了一晚上,如果不是吕正操翌日一早要离开天津,看样子还要谈下去。临走,孙犁把人民文学出版社1980年重印的长篇小说《风云初记》送给将军,里面真实记录了冀中抗日根据地开创初期,根据地军民的战斗生活。将军接到孙犁赠书,很小心地收起来,因为那里面有他戎马一生的片段记录。

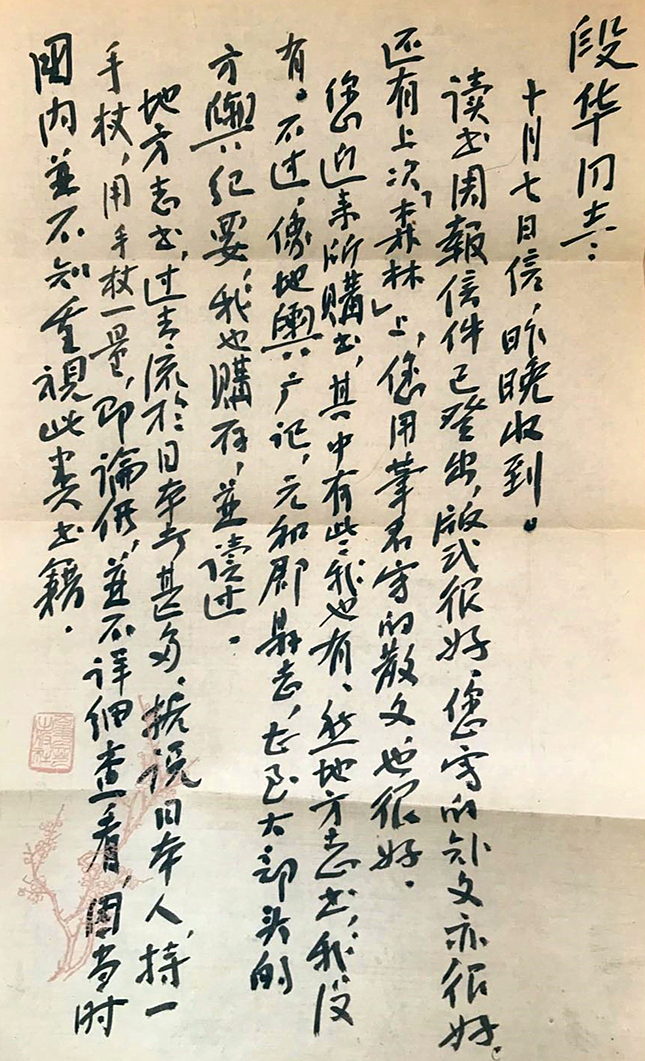

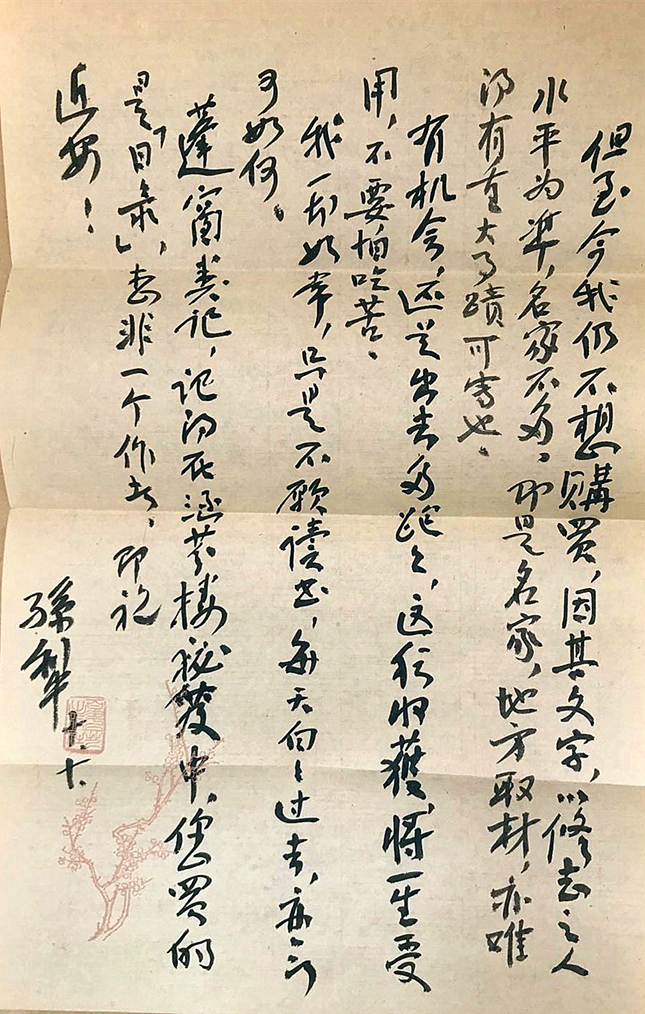

▲孙犁与本文作者的通信曾刊登在1994年10月1日出版的《文汇读书周报》上。之后,孙犁在给本文作者的信中专门提及了此事。

孙犁:文学就是写心里的感情

从1985年我第一次见到孙犁先生,到2002年7月7日夜里我最后一次见他(4天后他就去世了),多年忘年交,我基本没有感觉到他的冷漠和不近人情。只是,有的时候他倾听多一些,有时候说得多一些。

1985年7月,我第一次见他时还是个十几岁的中学生,虽然他觉得我年龄很小,但他仅坐在破旧藤椅上和我谈话就有二十多分钟。中间他起身给我找书、题字等等,嘴里也没闲着,漫谈文学与人生。我带了录音机,全程录了将近一盘磁带(正反两面)。他和我谈到了《散淡的人》。这个中篇小说的作者是谌容。时下的青年肯定更了解谌容的孩子,他们分别叫梁左、梁天和梁欢。

“段华啊,我最近读了一个好小说,《散淡的人》,对吧?是叫《散淡的人》,谌容写的。你读过了吧?”孙犁先生声音洪亮地问我。

赶巧了,《散淡的人》发表在那年第三期的《收获》杂志上,我恰好刚看完,于是就回答说刚看过,“是写《人到中年》那个谌容吧?”我加了一句。

“对对对”,孙犁说;“她还写了《太子村的秘密》《真真假假》《错错错》,《散淡的人》写得也好,真名士有真东西。”

孙犁这么关注谌容的作品,我没有想到;我老实回答,没看过《真真假假》《错错错》。

“段华啊,(把这些作品)找来看看”,孙犁接着说,“你年龄还小,要多读书,多背诵,多看看。从小要养成良好的心境,要有童心,赤子之心。要想当作家,想要在文学上有点点滴滴成绩,不抱着赤诚的心是不行的。陆文婷(《人到中年》主人公——作者注),她对工作是有赤诚心的,作者没有赤诚心,感情不和她相通,就写不出来陆文婷这个人物。当然,你不一定也要过她那样的苦难生活。”

▲本文作者与孙犁先生合影,摄于一九九四年。

我基本听明白了孙犁先生的意思,他说的那个她,我的理解,既是指谌容,也是指陆文婷——作者和她笔下的人物,都有不堪回首的苦难经历。

“心内要有思考,要有感情”,孙犁说,“你心内没感情,就没有高兴、激动、痛苦、沉重。文学就是写心里的感情,写郁结,写人生的酸甜苦辣咸。既有理想,也有现实;既有欢笑,也有血泪。读者也会跟着你,感情起伏动荡。当然,你生活里不要有血泪。”

话锋一转,孙犁又说:“《散淡的人》,我读了三个晚上,我本来读书就慢。慢慢读,慢慢体味,享受着阅读的快乐。你看杨子丰(《散淡的人》主人公——作者注),这个人机灵,说话机敏,你说他是悲剧人物,不是;你说他是喜剧人物,也不是,他就是生活中一个普通的人,散淡的人。但他机灵,说话有点哲学意味,其实这就是作者的哲学意味。谌容的意味。我读了三天,琢磨杨子丰的人生哲学嘛意思:其实就是看到了作者的哲学。读完了,我还是思考好久。”

孙犁集中谈谌容这篇小说——一个作家一部不起眼的作品,确实比较少见,但这正是孙犁先生眼光独到的地方。我把录音整理出来,多次研读整理稿。前些年,天津电视台拍摄孙犁先生的专题片,导演马勇找我,要借用录音带。找出录音带,我又听了一遍,心里说不出什么味道——斯时,孙犁先生已经去世好几年。现在,再翻读整理稿,听他的录音,我已经没有了当时的激动,但却觉得内心深处有一种与生命同在的感动。那时候我年轻,他能经常和我谈人生、谈文学,我是多么幸运。

当然,说孙犁先生很健谈,也似乎有点绝对。他确实有不健谈、不说话的时候。我说一件事:

孙犁、梁斌、王林,号称“冀中三杰”,他们皆从抗战时期的冀中起步,并最终在文坛各有成就。孙犁作品勿论,梁斌《红旗谱》、王林《十八匹战马》,都可写进文学史。他们在冀中是生死与共的战友,本来是无话不谈。1975年春天,被扫地出门的孙犁先生从佟楼搬回多伦道寓所,梁斌、王林结伴去看他。劫后相逢,应该要说的话很多。但是,孙犁靠里面朝外坐,梁斌和王林在进门右侧面朝里坐;三个人坐在屋子里,你望着我,我望着你,他望着他,谁都不说话。坐了一上午,梁斌、王林站起来,默默离开了……

作者:段华

编辑:薛伟平

责任编辑:蒋楚婷

*文汇独家稿件,转载请注明出处。