11月13日,何怀宏在在华东师大思勉“前沿技术的人文维度”高端论坛做“高科技时代的新人文”第二期讲座

1986年,在中国人民大学攻读研究生的何怀宏与同窗好友一起翻译了罗尔斯的《正义论》,这本译著被誉为20世纪对中国“最有影响的著作”之一。那时,信息技术、基因工程、人工智能等新兴科技还没有广泛地走进大众视野,“1980年代有一种单纯甚至有点空疏的思想追求”。30多年后的今天,新技术爆炸式的发展占领人们生活的同时也不着痕迹地占领了人的精神世界,这是福音还是噩耗?人文主义在科技的高歌猛进面前是否正在衰落?新人文又该如何应对未来科技可能带来的新的伦理困境?

11月13日,北京大学哲学系教授、2019-2020年度博古睿学者何怀宏,在华东师大思勉人文高等研究院“前沿技术的人文维度”高端论坛第二讲《高科技时代的新人文》上,从追溯文明史中的人文与科技发端入手,反思当下高科技时代的人文挑战——“在科技一往无前的时代,人文的未来也令人神往,我希望有人能‘醒着’,为此守候”。

何怀宏(1954-),北京大学哲学系教授,《道德箴言录》《沉思录》《正义论》的译者,其专著《良心论》被认为是“对传统哲学有所突破”的学术研究

中国传统:人文之学从“周文”开始得到最优待遇

“文”在中国传统文化中始终居于核心位置。何怀宏梳理:中华文明的人文传统滥觞于夏商而奠基于西周,西周所创制的典章制度、礼仪规范以及与之配套的文化符号奠定了中华文明源远流长的“文”的传统,后世将之称为“周文”。“‘周文’并不仅指周代的狭义‘文化’,而是点明周代的政治文化传统具有一种‘文质彬彬’的特征”,“大致可以用王国维所说的‘尊尊、亲亲、贤贤’来概括”;到了百家争鸣的春秋时期,孔子发扬“周文”,创制了中华文明中最兴盛的人文传统,从而找到了一条中国传统社会的长治久安之道。因此,何怀宏认为“周文”的兴起就是中国的兴起,“正是从周代开始,中国走上了自己独特的道路,中国才成为世界文明体系中一个特殊的中国。”

近代以前,中国的精英阶层大都出身人文。“学而优则仕”是中国古代读书人的人生信条,也是中国古代社会垂直流动的重要制度,而构成其核心的“学”就是人文之学。“人文之学是中华文明最典型和最突出的特征,它在中华文明中得到了最好的待遇”,何怀宏从大量的古代诗文、戏剧、小说等文艺作品中举例证明传统中国这一社会价值特征。

与崇尚人文价值相对,古代中国技术虽然发达但不受重视。“在古代中国,人文构成了对科学技术的温和压制”,现场,何怀宏以蔡伦造纸为例,描述了技术在古代中国地位低下的状况:“造纸术发明出来之后并没有受到当时社会的重视”。《后汉书》也仅仅用二十几个字记述了蔡伦造纸这一今天看来影响了人类文明历程的重大发明。

《后汉书·蔡伦传》中仅用二十余字记载了蔡伦造纸的故事。

近代转变:科技逐渐超越人文在西方取得压倒性胜利

近代以来科技逐渐超越人文占据主导地位。16世纪中后期,弗朗西斯·培根观察此前2000多年人类文明史,得出结论:人类最智慧的头脑都集中在创造精神、信仰等人文产物,而自然科学知识的探求极不平衡。“培根呼吁人类智慧探究‘物’的知识是一个标志,人们开始希望增强控制‘物’的力量,由此,时代精神的转向很快便发生了”,何怀宏追溯科技兴盛的发端。近代以降,“知识就是力量”的山呼海啸表征着科学技术从此登上人类文明的舞台中央。

何怀宏认为最近几十年科学技术在三个重要领域发生了大变革,产生了至关重要的影响,“近三四百年科技的发展对于人类社会的改变超越了此前一万年的人类文明历程,特别是最近几十年,科技的突飞猛进让我们眼花缭乱乱”。首先,原子动力的发展使人类走向太空,拓展了人的空间认知。其次,数字技术的发展产生了互联网、人工智能,机器开始成为人脑的延伸。再者,现代医学控制和消灭了诸多疾病,使人的寿命延长了一倍,人的身体内部也随之发生改变。“现在,即使是最不关心技术的人也都离不开技术了”,作为人文学者,何怀宏感慨现代生活对于技术的依赖。

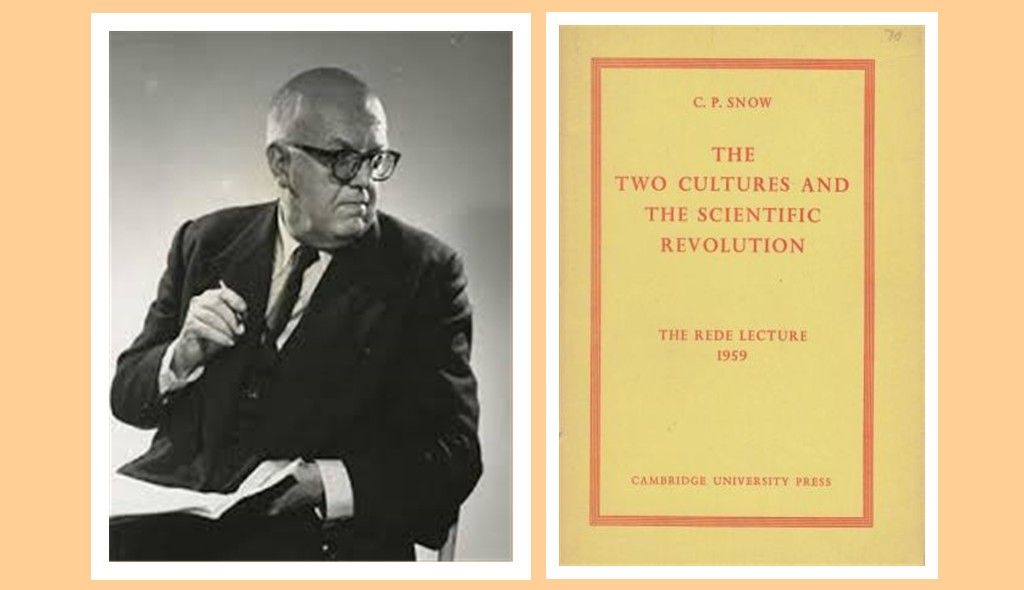

科技与人文在占据文明高地的角逐中出现割裂。伴随着第三次科技革命的重大飞跃,上个世纪50年代末,科技在人类社会中的地位取得了压倒性胜利,人文传统的辉煌逐渐逝去。1959年,在著名的瑞德演讲(rede lecture)中查理斯·帕西·斯诺提出现代科学研究存在两种文化的对立:由于科学家和人文学家在教育背景、学科训练、研究对象、基本素养、以及使用的研究工具等诸多方面的差异,使得他们在关于文化的基本理念和价值判断上经常处于相互对立的局面。谈及近代以来科技与人文相争的关系,何怀宏认同“斯诺命题”并说“科技和人文的关系同近代以前相比完全倒置过来”。

查尔斯·珀西·斯诺 (Charles Percy Snow,1905-1980),他于1959年在演讲中提出“斯诺命题”并以《两种文化与科学革命》为题正式出版。

技术的“福音论”和“噩耗论”之外还有“警醒论”

《奇点临近:当计算机只能超越人类》一书的作者、未来学家库兹威尔预言,在2045年计算机的智能就将越过“奇点”超越人的智能。此前人类智能在从农业文明到工业文明以及从工业技术到高科技技术的发展速度,也是一种不断提速的加速度,但还不是一种指数的速度,人工智能的发展却可能以一种不断相乘的指数的加速度发展。“技术的一往无前是福音还是噩耗?”,何怀宏的发问促使听众思考。

福音论者则主张,技术的发展将使我们的生活越来越舒适便利,即便在人工智能超越人的智能之后,人也有办法取得控制权。”就像《未来简史》的作者赫拉利所说,人类将致力于长生不老和更加持久和强烈的快乐体验,机器还能听我们的话,做我们的忠实仆人。“噩耗论者则认为人工智能跨越‘奇点’将可能毁灭人类,使人类这一物种消失。即便人类还存在,也将被贬为次要的物种,都将变得无用。”正如曾获得世界科幻作品大奖“雨果奖”的赛博朋克作家弗诺·文奇悲观地认为,在“智能爆炸”后,人类很有可能沦为机器的工具。

当代未来学家对科技的作用看法不一,由左至右:雷·库兹韦尔(Ray Kurzweil,1948-),奇点大学创始人、谷歌技术总监;尤瓦尔·赫拉利(Yuval Noah Harari,1976-),耶路撒冷希伯来大学历史系教授;弗诺·文奇(Vernor Steffen Vinge,1944-),数学家、赛博朋克作家。

面对两种截然的观点,何怀宏认为,“科技的飞速奔驰或许既不能单纯说是福音,也并非是噩耗,两种前景可能既使我们欣慰,又使我们警醒”,他主张,科技可能令人惊喜,但也会带来无法预知的后果。在完全欢欣鼓舞和悲观绝望的态度之外,“还可以有一种保持警惕的态度。”海德尔格就曾以这样一种态度警示后人,他认为技术的本质是危险的,技术像一个“座架”( Gestell)把人全盘固定住,只有当人们时刻“醒着”警惕技术的危险,通过人生艺术化和诗意化来抵制科学技术所带来的个性泯灭,才有可能摆脱技术的宰制,走向诗意地栖居。

预防伦理:借助科幻对人性的观察,洞见技术的隐忧

“(技术发展的)后果不可预测,但还是可以有所预防,这就需要某种前瞻”,何怀宏倡导以想象力探究技术发展的可能威胁,从而构建预防性的伦理机制。在他看来,优秀的科幻作品展现了技术前景的种种可能,并且,科幻作品往往是从负面的乌托邦来描写一种可能的结果和隐患,我们需要这样的想象力,帮助我们预测未来科技的隐忧。何怀宏佩服科幻作家的想象力,他认为科学家和人文学家都应当借助科幻作品来洞见技术前景的潜在危险。例如,在科幻作品《魔鬼积木》中,科学家以物种平等的高尚动机进行人与动物组合的基因改造实验,却创造了“群魔乱舞”的非人世界。“科幻作品可以帮助我们揭示技术一往无前的动机及其可能的后果,有时高尚的动机也会带来危险的后果,而科幻作品可以帮助我们预先判断。”

回应科幻作品中提出的“未来困境”,有助于人类社会构建“预防伦理”,从而应对科技发展可能带来的巨大风险。以刘慈欣的科幻作品《三体》为例证,该作品所提出的“黑暗森林法则”就是对于知识爆炸型社会伦理前景的负面想象。刘慈欣描绘星际社会是一个没有道德律令的社会,因此,星际关系中任何他者都不能信任,这将导致任何人对于他人都要提前攻击以保全自身。何怀宏试图回应这一想象中的伦理困境,他认为星际社会的“零道德”假设并不会发生,“诚然,道德原则有一种递减率,群体的范围越大,道德原则要求越低。但是,在星际关系中,同样会遇到群体道德要求的问题,尽管道德原则要求会低,但不可能没有。”

刘慈欣代表作:《魔鬼积木》(左),2017年长江文艺出版社出版;《三体》三部曲(右),2008年-2010年重庆出版社出版。

高科技时代人被技术所宰制从而失去精神力量,这个担忧日渐在成为中国人文学者的普遍担忧。面对“失去人文精神最终人将无家可归”这样的海德格尔式忧虑,何怀宏并没有停留在担忧层面,他热诚地呼吁,未来已来,惟有科学家和人文学家携手共进,才能探索出人在控物的能力和控制精神道德的能力之间达到平衡的路径。“有必要提出一种‘预防伦理’,而要让这种‘预防伦理’落实,仅仅依靠社会舆论和内心信念是不够的,还必须表现在一系列的预防性法律和实施之中”,何怀宏指向落实的第一层面。

相关链接:

作者:刘梦慈

现场照片:华东师大思勉高等人文学院

编辑:李念 刘梦慈

责任编辑:李念