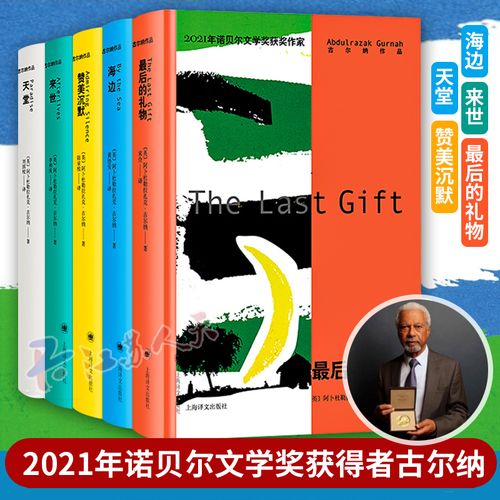

早在上世纪60年代,古尔纳就以难民身份移居英国。他在大学教授后殖民文学,研究移民作家,同时写小说再现难民和殖民地生活。2021年,古尔纳获诺贝尔文学奖。1948年生于东非桑给巴尔的作家,关于非洲,只有十几年的早年经历。从叙述看,他很像一个英伦风的精英作家,如奈保尔和库切的某种合体;不同的是,他更愤恨,更压抑。在他笔下,文化错位与身份断裂,总是双生的症结。难民也有双重意义:一边是地理意义被迫迁移,另一边是文明交锋时无力失语。

沉默与反讽的抵抗

古尔纳的故事,始终在处置结构性的对立价值。非洲和英国,野蛮与文明,优越和自卑,中心与域外,强势与弱势,形成作品内部的对抗。叙事者的痛苦,源于无法同时占据不同“生存位置”,总在漂移。小说人物要么装聋作哑,对抗讯问,要么患病不能自理,抑或心脏不适,去看医生。

作家将疾病(身体)作为隐喻,与文明(价值)冲突相关联。《赞美沉默》中医生甚至发表了一番非洲裔加勒比人心脏爱出问题的民族偏见。饥荒、动乱、疾病与受害,也仿佛构成整套非洲符号。“我”对英国爱人爱玛,虚构早年的非洲记忆;对非洲家人,又隐瞒在英国的家庭生活。爱玛的恋情,象征英国式的接纳同情;爱玛父亲只是想从“我”的故事里,回味英国对殖民地的恩赐。

选择沉默,是叙事者的策略性回避,选择性失忆。面对强势文明,它意味自我保护,无声对抗。不平等的压迫,使言说和对话并不可能。“在这种时候最好什么也不要说,假装我完全不懂英语。当时我不明白那是为什么,但我知道我会听从他的建议,因为这个建议听起来有点耍赖,耍赖是弱者的常用伎俩。”

思想之苦和他乡之痛,是古尔纳的叙述源泉。而人物的怨愤,却只能诉诸自由联想、假想对话,与长篇独白。《海边》与《赞美沉默》都有相似风格——伪装成对话的自白。奥马尔熟谙英语,却装聋作哑,试图蒙混入境,而他时刻在内心反驳抗辩。《赞美沉默》中“我”在医生和官员面前,同样避免正面回应,只在心中揶揄调侃。这是头脑风暴与冷漠表象的反差。古尔纳的叙事者,是面对读者的“自剖者”,他们并不指望“欧洲的理解”,只在乎我们的共情。

而“赞美”,到底意味什么?我想它糅合了真心和揶揄,介于认同与反抗之间。作家对殖民主义的态度暧昧纠结。他始终承认英国的文明先进,因为他本人也是受惠者,被教育者,分享了那种荣光。但显然,他又是异在者,在种族和地缘情感上,都对殖民天然抗拒。这种分裂,是古尔纳作品的内在尺度,它总会寻求文明调合与妥协尝试。

压抑与背离的叙述

作家始终寻思故事从何讲起,如何谈论。这决定叙事者要遮蔽什么,在何时诉说。《最后的礼物》中,玛丽亚姆对自己的孩子,“没有告诉他们所有的事,没有说那些出了岔子的事情,也没有说她后来是如何彻彻底底地失去了费鲁兹和维贾伊。”经营情节,原本要靠“出岔子”铺展,因为那可以滋生误解和矛盾,古尔纳却一反常态。我想这切中了小说的素养,即叙事的准备。他时刻准备,但一直犹疑如何开口。换言之,叙事者只会讲能够承受,可以回望的段落。

《赞美沉默》的自传色彩,直击逃离和融入生活的双重疑难。人物承受来自异乡的“排异反应”:俯视与敌意。在英国,“我”只能篡改、修饰过去,使叙述彻底成为一种修辞术。它迎合并取悦倾听者:虚构帝国故事,异域色彩,真实记忆却只能埋葬。这种背离叙述,带来强烈不适症——羞耻和僵硬,无法自我理解。“我”感到言语不清,羞于开口,声音奇怪,若有所失。

作家的个体记忆和故乡“翻新”的集体历史,也会产生更多断裂悖反。个人苦难轻易被遮蔽。人物处境即小说宿命,作家是现实受挫与欲望落空的统一体,古尔纳谓之“失望的爱”。记忆沦为碎片谜团,作家在尝试弥合含混、撕裂。他在处理记忆中叛乱与压制的关系,这使小说有了全新姿态。作家放弃了从失乐园、复乐园到新乐园的传统信念。非洲不是归途,英国也不是栖所。

瑞典学院评价,“他书中的角色常常发现自己处于文化和文化、大陆与大陆、过去的生活与正在出现的生活之间——一个永远无法安定的不安全状态。”我将其概括为“间性生存”,即以寄居和游弋的视点,介乎其间,审视并未断绝,也未融入的精神样态。“我们常常离开已然熟悉的环境,带着一点乱糟糟的行李,藏着一点秘密和一点没有头绪的野心,来到一个陌生的地方。”

民族性与传奇性的世界图景

《海边》的结构如同火箭助推,叙述层层剥离,既有套嵌,又有逐级推动。古尔纳将非洲、欧洲与东方大陆交织,构成《天方夜谭》式的世界图景。民族性和传奇性,使小说层次线索更为繁复。故事的空间迁移,划分出几个世界,几种生活。“这里大不相同,似乎一辈子已经过完了,而我现在过的是另一辈子……我曾经在别的地方生活过,但如今那种生活结束了,换成了另一种生活。”

主人公奥马尔出狱后,作为难民逃离非洲,变卖家产,前往英国。从一件遗物,引出几代人,几个大陆间的过往追述。阿拉伯商人侯赛因利用拉蒂夫父亲的房产做抵押,向奥马尔借款后消失。奥马尔按合同收回拉蒂夫家的房产,却埋下了祸患。桑给巴尔独立后,拉蒂夫母亲联合身居要职的情人,诬告奥马尔侵占房产,将其送入监狱。

古尔纳不忘满足东方式想象:人物辗转东南亚,香料贸易、信风航海的故事,颇具传奇。“我”为何会被商人所骗,值得深思。善讲传奇的骗子,通过“故事诱引”,足以创造出信任、好感与“真诚”。如果注意古尔纳的出身——生于东非的英籍阿拉伯裔作家,就会窥出巧合。小说同时聚合不同族裔、文化和地域,合并出了一种“世界性”。古尔纳从容老到,暗合商人的精明。侯赛因的狡计、阅历与想象力,也僭越作家的天赋。他们都有阿拉伯血统,天然亲缘。奥马尔作为被骗者,恰恰是读者的反应:沦陷于域外传奇、冒险故事。

“我们人不多,只是一个小岛,而且大家都很穷,只有少数人能凑足路费。”能踏入英国的难民,靠的是身家和幸运。只有进入话语体系、知识系统,才有书写的可能。古尔纳到英国时18岁,他求学,最终成为教授,用英语写作。这种罕有与不易,是被迫的生存融入。他身上既有民族性的遥远目光,并不驯顺的抵抗;又有欧洲知识精英气质,叙述优雅,学养丰厚。他置身学院,进行后殖民研究,而小说提供的复杂样本,又超出理论。

“现在每一个自命不凡的国际社会成员都必须表明,他们知道,热带稀树草原上那些没有规矩、吵吵闹闹的乌合之众净是胡说八道,他们不再轻易相信。他们听够了。”正是优越傲慢,自以为是,却摆出怜悯姿态的人,刺激了作家创作。他在演讲中回应:“一种写作的渴望也在我心中生长;我要驳斥那些鄙视我们、轻蔑我们的人做出的那些个自信满满的总结归纳。”我想这揭出了作家底色:怨愤、苦闷与反抗,永无调停。

作者:俞耕耘

编辑:范昕

策划:范昕

责任编辑:邵岭

*文汇独家稿件,转载请注明出处。