《女性如何书写历史:战火下的伦敦、五位女房客和自由先声》

[英]弗朗西斯卡·韦德 著

林曳 译

后浪 | 民主与建设出版社出版出版

19世纪末20世纪初,有一批女性宣告主动追求精神厚度与智识发展,史称妇女运动的第一波浪潮。

作者探访英国伦敦的布鲁姆斯伯里区——现代欧洲思想先锋地,发现有五位不寻常的女房客在世界大战期间住在同一个社区,她们通过选择一处住所,投入一种新的生活方式,去爱、去生活。这一小小的发现意外掀开了一段壮阔的战时女性私人史。通过挖掘大量史料、文学作品中的蛛丝马迹,作者如实地还原了她们以不同的方式回应女性生活和职业上的焦虑和挑战,并完成最负盛名的代表作的全过程。

这部群像传记着力揭示女性书写的力量,以及每个人如何担当时代的书写者——不需要花费、不存在门槛,再私人的写作也具有公共意义。“书写就是找回主导权”。

>>内文选读

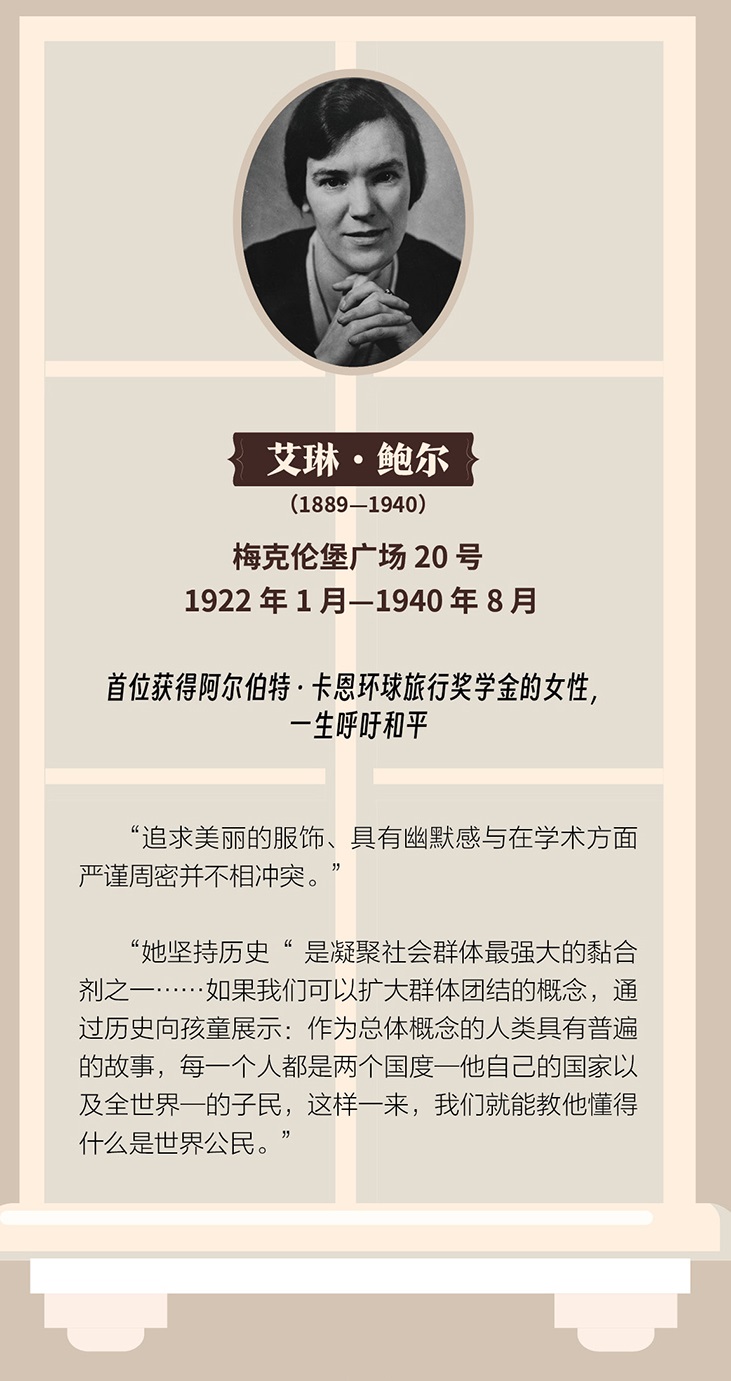

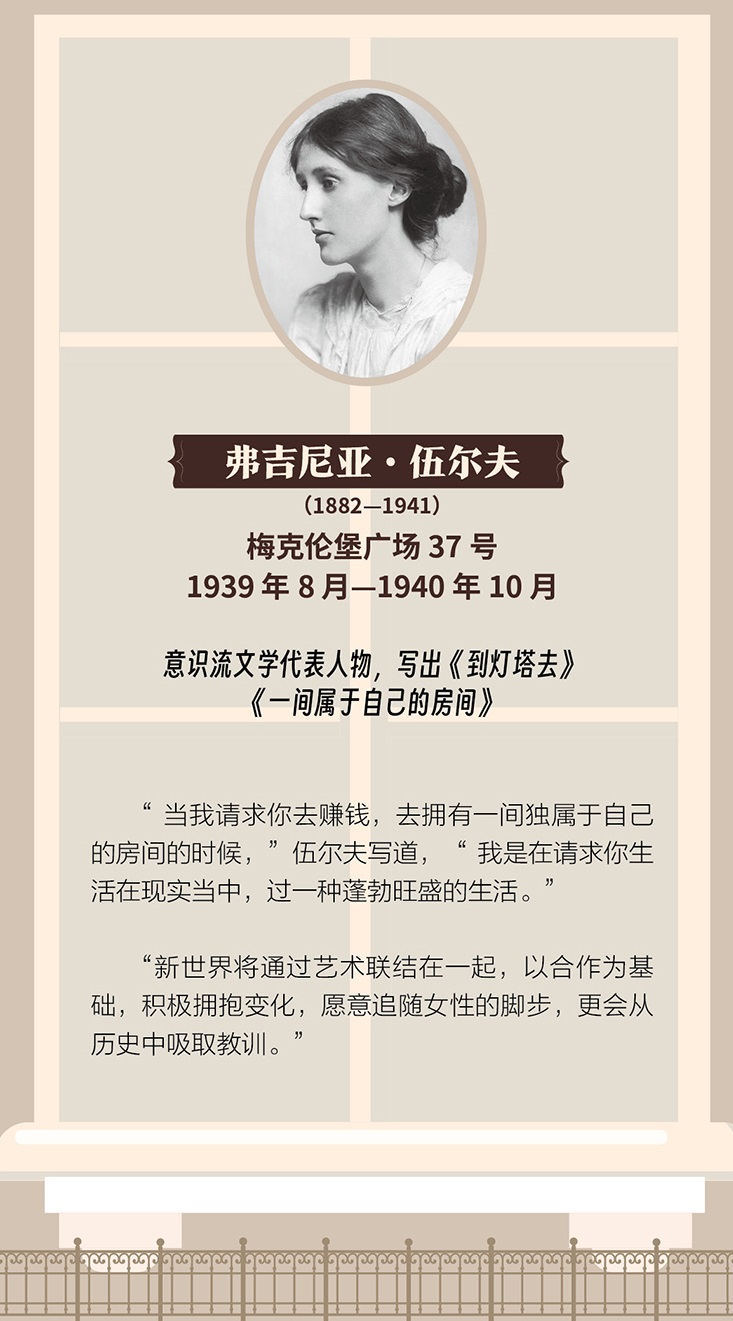

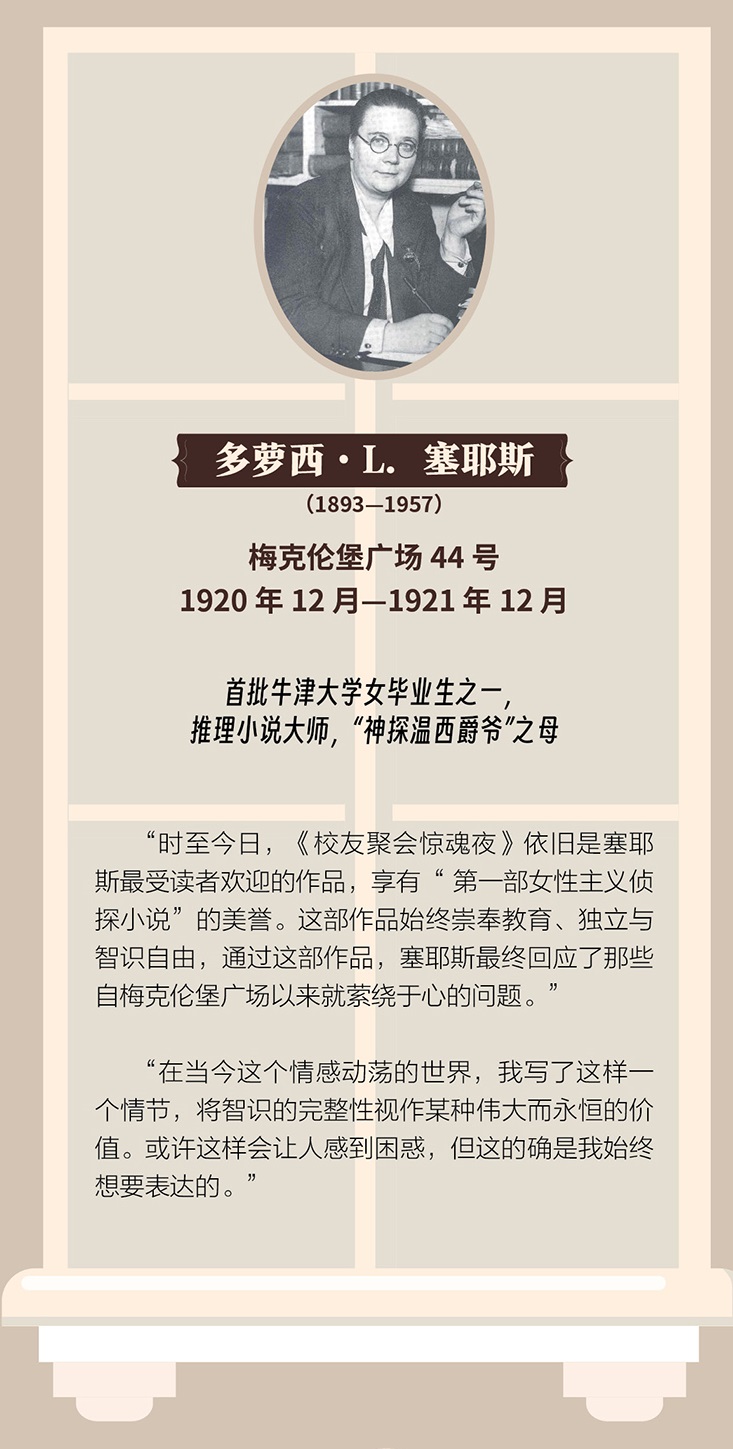

20世纪初,梅克伦堡广场是一个象征“激进”的地址。在两次世界大战期间那些狂热的岁月里,梅克伦堡广场是本书中五位女性作家的栖身之所。弗吉尼亚·尔夫带着行李包裹来到这里时,正值政局动荡不安之际;她在日记中认真思考,“如何在战争中生活下去”。她不知道的是,早在23年前,就在同样的地方,另一位作家,看着齐柏林飞艇空袭将她书架上的书震落,也问过同样的问题。希尔达·杜利特尔,笔名H.D.,在第一次世界大战时住在广场44号。就在她的丈夫理查德·阿尔丁顿在法国参加战斗时,她正于家中宴请劳伦斯和他的妻子弗里达。H.D.后来突然离开广场,前往康沃尔郡寻求新的开始。三年后,1921年,多萝西·利·塞耶斯就住在H.D.曾经住过的屋子。H.D.在这里开启了日后将耗尽毕生心血的自传体小说系列;而塞耶斯也正是在此写下人生中第一本侦探小说,创造出诙谐睿智的彼得·温西爵爷这一形象。1926年至1928年,古典学、人类学先驱简·艾伦·哈里森在广场资助一家俄语语言文学杂志社,与不同的流亡知识分子共事。1922年至1940年,历史学家艾琳·鲍尔住在广场20号,她在此召开社会主义者集会,绘制反法西斯的未来图景,为英国广播公司撰写关于和平主义的广播稿,在家中厨房举行欢闹的聚会。

这五位女性中有一两位彼此相识,剩下的也多通过共同的兴趣、朋友甚至是爱人而彼此联结,但她们在梅克伦堡广场生活的时间并不重叠,并不是一个布卢姆斯伯里文学团体。H.D.和塞耶斯在这里生活时,正处于探索职业发展的起步阶段;伍尔夫和哈里森则在此度过了人生末尾一程;鲍尔在这里生活了近20年之久,塞耶斯和伍尔夫则都只在这里生活了一年。但对所有人而言,在广场度过的时间以各自不同的方式对她们有着重大的影响。她们都认同长期以来迫使女性居于从属地位的社会体系虚幻而极不稳定:她们以写作和生活方式试图为女性打破界限,为女性重塑全新的叙述方式。在梅克伦堡广场,她们每一个人都致力于打造一种可以让自身才能得到发挥的生活方式,寻找可以支持她全心工作、无须为家务琐事分心的亲密关系。但这并不容易。她们在广场的生活展现了那些试图发出声音的女性在个人生活、职业领域曾遭遇过以及日后仍将面对的困境。

从出生以来,我一直在伦敦生活,但在2013年某个夏夜机缘巧合步入这里之前,我从未听说过梅克伦堡广场。墙上挂着一块纪念H.D.的蓝色牌匾(这也是广场今日对本书中五位作家唯一的纪念),久受岁月侵蚀,上方的窗帘拉得严严实实。我久久凝视着窗帘,想象着近百年前发生在不远处的对话。回家后,我读着这座神秘广场的相关信息和那一长串曾在这里居住的著名人士的名单,惊讶地发现,在相近的时间内,竟有那么多杰出的女性作家选择将这里作为家园——有些名字我虽没听说过,但和那些更为知名的作家相比毫不逊色,她们的生平一样跌宕起伏,她们的作品听上去一样引人入胜。我迫切想知道是什么吸引了这些女性,她们在这些庄严的高楼中过着怎样的生活,她们在怎样的环境下写下这些充满力量的小说、诗歌、回忆录或历史作品(她们在作品中常常写到这座广场)?她们地址簿上同样的地名纯粹是一个巧合吗?还是说,梅克伦堡广场对她们有着一些无法抵抗的吸引力?表面看来,她们拥有迥异的性格,为不同的关切占据心力,沿着偶有交叠但总体全然不同的人生轨迹前行。除了都在某些时候栖身在这个布卢姆斯伯里不为人知的角落,是否有什么更本质的东西,将她们联结在一起呢?后来有一次,我发现自己就在广场附近,就绕道过去。我逛了一会儿,想从浓密的树篱间找到空隙,好从中瞥一眼花园,忽然想起弗吉尼亚·伍尔夫那句著名的宣言:“女人要想写作,得有钱,还得有间属于自己的房间。”出发去罗素广场地铁站之前,我又看了眼H.D.的阳台,伍尔夫这篇一流的文章或许能帮助我理解这些女性在这里生活的肌理,那些她们反抗的偏见、抓住的机会。我猜想,或许H.D.、塞耶斯、哈里森、鲍尔以及伍尔夫自己,她们在这里寻找的正是伍尔夫敦促女性作家去追求的:既是字面意义、也是象征意义上的一间独属于自己的房间;一种她们可以按照自己的意愿去爱、去生活、去工作、去写作的家庭生活。我推想,在两次世界大战的岁月里,将她们吸引到布卢姆斯伯里的,正是这样一个地方:这里拥有丰富的文学宝藏,不远处就有大英博物馆阅览室、西区的剧院和餐馆,这里可以容纳新的生活方式,激进的思想在富于变革激情的政治氛围中得以扎根繁盛。

伍尔夫在《一间属于自己的房间》中提出了一个振聋发聩的观点:女性从物质条件、精神状态上都被剥夺了创作艺术作品的基础。她解释道,几个世纪以来,女性无法接受系统教育,无法得到正式职位。社会向女性灌输的思想是女性的价值在于婚姻。一旦她们胆敢公开发表观点,一定会招致嘲笑和鄙夷,更别提因付出的劳动获得报酬。她写道,难怪女性的身影“没有在历史上留下任何痕迹”。文章开篇讲了伍尔夫在剑桥的一次经历。她约朋友会面,从一个只接收男子入学的学院穿过。正当她沉浸于天马行空的想象中时,有人严肃地提醒她,图书馆不对女子开放。他们将满屋的知识悭吝地看守起来。这次经历在伍尔夫脑海中印刻下了这样的印象:学术机构排斥女性。但也就在这一天,伍尔夫后来漫步在女子学院内,春日暮色影影绰绰,她竟见着个佝偻的幻影,“她有着宽阔饱满的额头,衣衫简陋,谦逊而令人肃然起敬”,正专心地思索着什么,慢慢从露台上踱步过去。伍尔夫惊叹道:“这会不会就是那位闻名遐迩的大学者简·哈里森呢?”那正是简·哈里森的幻象。作为一名古典学者,哈里森在古典宗教方面做出了开拓性的成就,影响了一代现代主义者。哈里森逝世于梅克伦堡街上的家中。就在几个月后,伍尔夫来到哈里森过去的学院任教,课堂文稿整理出来后,正是我们今天读到的《一间属于自己的房间》。

朦胧的幻影,为这则被轻蔑的讥笑和紧闭的大门充塞的故事带来了第一缕希望。社会将女性困囿于家室,训诲她们娴静端庄。倘若她们背离传统的生活方式,则必须自行承担一切后果。这样的束缚制约着女性的想象力。伍尔夫对此做了探究,有感于哈里森的经历,她的失落更是化为愤懑。伍尔夫哀叹,女性既没有作品传世,也没有在历史叙事中留下身影,“我们得回想起母亲,才能确认自己的女性身份”。伍尔夫希望,女性能够享有智识上的自由。哈里森正是这样一位为数不多的、享有智识上的自由的女性。生于1850年的哈里森,在几十年间经历无数挫折、几次三番被学术殿堂拒之门外之后,终于成为第一个具有专业学者地位的女性。大学毕业后,她申请的学术岗位先被授给了男性同辈学者,后又授给了这位学者的男学生;一直到近五十岁回到纽纳姆学院,她才找到一个完全由女性组成的环境,这里给予她认可,给予她充足的时间和薪酬去完成让她声名鹊起的作品。正是她的成功,为后来的女性作家、女性思想家涤清了道路,如伍尔夫、鲍尔、塞耶斯和H.D.。如今我仔细翻阅她们的书和留存下来的信件,注意到她们生命和作品中彼此之间的交集,我突然想到,梅克伦堡广场的发展过程本身就蕴含着伍尔夫所寻找的女性主义传统。这五位战时住在广场的女性,都拓展了学术的边界,创新了文学的形式,推动了社会规范的变革:她们拒绝受限于女性身份,致力寻找一种不同的、以自身创造活动为先的生活方式。

作者:弗朗西斯卡·韦德

编辑:金久超

责任编辑:朱自奋