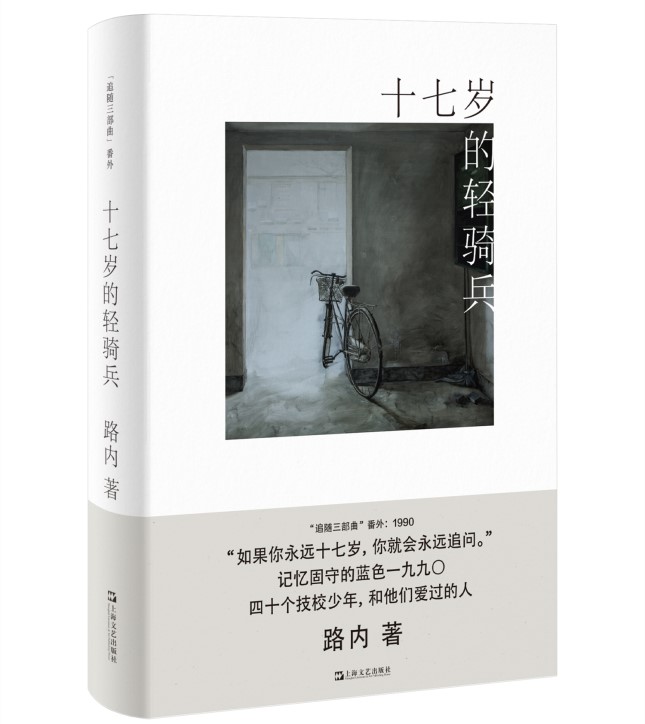

《十七岁的轻骑兵》

路 内 著

上海文艺出版社出版

“追随三部曲”番外,主题短篇集。1990年,一个低落的年份,远离政治经济文化中心的三线小城,一所著名的混乱学校化工技校,“记忆和虚构叠加成另一个平行空间”。以少年路小路、大飞、花裤子、飞机头,一群“没有名字只有绰号的小青年”为中心,平行展开一个个发生在人口庞大的聚居区, 和码头、巨型仓库区、荒凉的公路之间的独立故事,探索自我、残缺、镜像、记忆、懊悔等诸多主题。

作者自2010至2018的八年间完成的十三篇小说收录其中,以创作先后为序,并首次收录未出版过的2021年新作《体育课》,展现出随时间产生的、微妙的语义语调差别。

>>内文选读:

你是魔女

那年头女孩子也都在头发上下功夫,烫成大波浪,小卷卷,梳个马尾巴,剪个游泳头,诸如此类,但是没有人染发,染发是后来的事情。等到染发流行的时候她们大概都已经长大了。

可是就有一个女孩,她天生长着一绺白头发,后来所谓的挑染。那会儿我们才不知道什么是挑染。她是第八中学的学生,第八中学就在我们化工技校不远处,每天早上她和我们一起汇集在自行车车流中,你能看到她的白头发从右侧鬓角上方一直垂挂到肩头,很奇特。为了能够看到她的脸,我们会提前坐在街边的早点摊上喝豆浆,然后等着她来。

她美丽而沉默。我们当时喜欢辣女孩,我们看了太多的香港录像片,胡慧中、李赛凤、大岛由加利,总之就是《霸王花》那个套路的,被她们揍是件多开心的事,你恨不得身上吊着钢丝与地面平行地飞出去。经常和我们玩在一起的闹闹也是个辣女,她心情好的时候允许我们摸她的屁股,心情不好就踢我们的屁股,这很方便于沟通。我们看见那个白头发的女孩就会失去一切办法,因为她压根就不理我们。

豆浆有两种,咸的和甜的,甜的只需要放糖,咸的需要放上麻油、酱油、紫菜、开洋、榨菜末和油条末,几乎是大餐。飞机头说,坏女孩就像咸豆浆,好女孩就像甜豆浆,口味不同,但她们都是豆浆。飞机头问:“那么淡的豆浆呢?”

“那是你妈。”花裤子说。

喝豆浆的时候经常谈起这种鬼话,它们让早晨变得愉快,让枯燥无味的技校时光变得有点润滑了。接下来的一天我们会谈谈姑娘,谈谈钱,谈谈意甲联赛的荷兰三剑客。

是飞机头首先发现了她,可是大脸猫否定了他的说法,大脸猫说他先看见的。飞机头是我们这伙的,属于人间正义力量的一部分,大脸猫那伙则是反派。我们经常像变形金刚一样打来打去,打得和平世界稀巴烂。根据飞机头的说法,有一天他坐在豆浆摊上,那女孩翩翩地过来,停了自行车,要了一碗甜豆浆。飞机头的嘴里塞满了咸豆浆的各色配料,他对着女孩挤眉弄眼,她根本没搭理他,喝完豆浆跳上自行车就走了。飞机头很纯情的,想跟着她走,但是碗里的咸豆浆不是那么容易喝完的。在她离开的一刹那,飞机头发现她脑袋边上的白发一闪,世界就此照亮。

大脸猫的说法和这个差不多,有一天他去豆浆摊,刚走进去就看见她撂下一个空碗,背起书包去推自行车。大脸猫说自己被她震住了,由于人太多,在擦身而过的一瞬间她的白头发几乎掠过了大脸猫的下巴。看到她翩翩地离去,大脸猫推了自行车想跟上去,发现轮胎瘪了。大脸猫强调,这件事发生在飞机头之前,他比飞机头更早地遇见那个女孩。

不管哪种说法是真的,他们都没追上她,也没能和她搭上话。

现在她从我们眼前经过了,现在我们都坐在豆浆摊上但是我们像要饭的,十几个人围着两碗咸豆浆。老板都快哭了。她骑着自行车在密集的人群里一闪而过,那是一个女高中生急着要去上早自修的身影,相比之下,我们这伙技校生显得放浪形骸、无所事事,我们既不需要考大学也不需要找工作,毕业以后直接送进化工厂——因为这么容易,所以这所狗屁学校别说早自修,连早操都没有,国旗都不升,实在是自甘堕落。

大飞说:“追。”

我们一起跳上自行车,像夜幕下的蝙蝠呼啦一下涌上马路。这是一条混合道,两边全是店铺,七十年代的时候它显得很宽敞,到了九十年代初就有点扛不住气势汹汹的人群了,上下班的时候几乎就是一场大派对,自行车占据着所有的空间,包括人行道在内,到处都是车铃声,到处都是车轱辘在滚动。没有一辆汽车敢在这个时候开过这条街,除了公共汽车和大粪车。

我们前后追逐,马路堵住了,有人大声抱怨。那些人必须在一大清早赶到单位里坐在那儿看报纸喝茶,否则就会扣掉奖金,那些人根本不在我们眼里。我们追着一绺白发,像吃多了鳖精的傻瓜一样疯狂地穿过他们,然后听见后面的花裤子发出一声惨叫。

花裤子最讨厌追女孩,他仅仅是为了赶上我们,不料撞了一个五大三粗的中年人,那个人摔进了马路边晾晒的一排马桶之中,然后他跳起来揪住了花裤子给了他一个耳光。于是我们停下车子,回过头去揍他。趁着这个乱劲,女孩消失了。

作者:路 内

编辑:周怡倩

责任编辑:朱自奋