▲“D”代表死亡,"L"代表活下去。

前段时间,一个16岁的马来西亚少女,在网上发起了“死亡投票”。

她在社交媒体上向网友征求意见:“这真的很重要,帮我选择到底该活下去还是自杀。”

69%的网友选择了“自杀”,她就真的从楼上一跃而下,自杀身亡。

根据马来西亚警方公布的消息,女孩离世以后,24小时在线投票结果显示,“反对自杀”的人增加到了88%。

但此时已经太晚了,逝去的生命早已无法挽回。

因为这场“死亡投票”,马来西亚社会人士呼吁:应该加强对年轻人自杀问题以及心理问题的干预。

好奇,不是你试探生命的方式

当网络投票成为决定生死的工具,自杀诱导成为万人通用的网络游戏,孩子的性命,成了别人手中的游戏筹码,更成了他们自我戕害的工具。

这些对生命缺少理解的孩子,事发的时候,没有意识到自己在玩一个虐杀游戏。

拿生死当游戏的人,根本不知道“生死为何物”,因为他们连最基本的生死观,都没有。

对于国人而言,“生死”就像一件讳莫如深的事。

儒家说,“不知生,焉知死”。如果不知生的道理,又怎会知道死是怎么一回事。但现实是,我们忙着探讨生,死就成了避重就轻的问题。

人们自己不提起,也不和孩子沟通,更有甚者,以“生死”为取乐的对象。

演员谭松韵的妈妈,今年春节的时候不幸遭遇了车祸。

经过二十天的奋力抢救,妈妈还是离开了人世。谭松韵在妈妈的床前哭着说:只要你能醒来,我愿拿一切去换。

跨年夜的欢乐热闹,成了母女之间的生离死别。

在网上,这却成了网友们取笑的谈资。有人甚至歪曲指责,谭松韵在跨年夜和别人出门聚会,不顾母亲的生死。

当这些人把别人的生死当作儿戏,嬉笑取乐的时候,他们在乎的是逞口舌之欢。

只要能消费痛苦,“生死”这件事,就还有点意思。

这一切让人脊背发凉。

我们需要一堂生死课

根据国家统计局公布的数据,2017年我国大陆有近986万人去世。这其中,也包括了非自然死亡的人数。

人们因为车祸离世,有人被杀,有人死于医疗事故,还有无数人选择自杀:安徽芜湖的一位老人,因为不习惯养老院的饮食,服用杀虫药自杀;黑龙江省的一位老母亲,为了给孙子救命,留下300元后服药自杀。

对他们而言,命不重要吗?在他们眼里,死,更像是一种解脱。

任何一个人,都需要面对生与死的问题。死亡不该是少数人在特殊时空环境下的话题,而是人们对生命的一种共识,一种常识。

此前,复旦大学附属肿瘤医院综合治疗科主任成文武走进复旦大学,与大学生聊一个话题———“与生俱来谈往生”,整整两个半小时,无人离场,其间掌声雷动。

在大学生中开展死亡教育,是成文武十年前就想做的事。大学生对死亡的认识是怎样的、想听什么,成文武琢磨着。

曾有一位复旦学生记者采访他,成文武什么话也不说,直接带着年轻人去查房。大学生在病房里看到一个年龄相仿的患者,不同的是,病床上的小姑娘胃癌晚期,活不过24小时。这天,3个大学生就守着这个同龄人,直到次日她离世。

“他们就牵着她的手,我看了真的很感动。那个姑娘走的时刻是温暖的。”成文武很感慨,他说,不仅医学院的学生,更多大学生都需要死亡教育、生命教育。

在今年的两会上,全国人大代表、北京大学肿瘤医院主任医师顾晋向全国人民发起倡议:应该从中小学生开始开展死亡教育,让人尊重死亡,尊重生命。

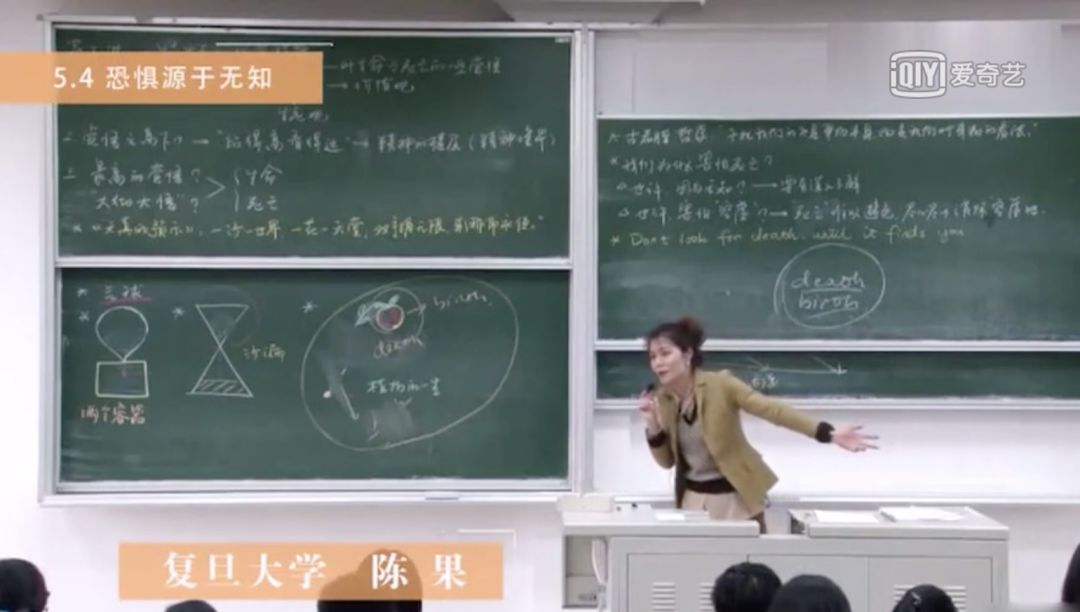

复旦大学教授陈果,向学生解释“何谓死亡”的时候,用了“无边的黑暗”这几个字。

她说,人们对死亡的恐惧,来自未知的未来。

面对生活中的痛苦,人们选择以死来解脱,好像这是万全的方法。

事实上,死亡不仅终结了生命,也带走了他们在人间享有的一切欢乐。

当人们对死的想象只是基于无知,也许我们能让死亡,更具想象力。

陈果说,消除空虚,比畏惧死亡更重要。

更好地离开,并不是一句漂亮话

日本女歌手中岛美嘉,曾经写下著名的歌曲《曾经我也想一了百了》。

她罹患咽鼓管开放症,因为这场病,她的听力受损,不得不靠跺脚找节拍。

这首歌记录了她得病时的心情。

歌词里,她唱道:“曾经我也想过一了百了,因为还未与你相遇”。

她是日本首屈一指的歌姬,这首《我也想一了百了》,把她从绝望的边缘拉了回来。

“在座的各位,一定有过低迷苦闷的时候。为什么世事总是不如意,为什么没有人来帮帮我,你们一定有想过这些。”她朝观众喊。

面对生与死的考验,她从未把它看作一场游戏,而是为了关心她的人,努力活下去。

这首用生命演绎的歌曲,让孤立无援的人找到了内心的慰藉。

生命的伟大,不在于消耗与折磨,而在于善意的传递和分享,这是她教给听众的道理。

从事肿瘤姑息治疗多年,成文武送走了至少四位数的患者。目睹太多死亡,他始终认为应当将生和死看作一个自然的过程,不用特意延长它,也不必刻意缩短它。

“医生,我只有一个请求。”成文武仍记得当年老江入院时对他的嘱托,“尽可能减轻我的痛苦,保留最后的尊严。”老江清楚自己的病情,肠癌晚期伴随肺与骨骼转移。

成文武满口答应,几个月后,老江平静地走了。家人整理遗物时,发现了老江留给医生的一封信,感谢他们在生命最后的旅程为他减轻了疼痛,保留了尊严。看到这段话,老江的女儿泪流满面,她终于对父亲的离去释然了。

面对生命的终点,每个人、每个家庭的选择不尽相同。成文武也常常听到这样的话,“医生,多拖一天是一天,我们总不能眼睁睁地看着他走。”“即使是靠呼吸机活着,我也是个有父亲的人,您再想想办法吧。”

在中国,这个人情与亲情的社会里,生命从来不单单属于自己。很多时候,不放弃是因为割不断的亲情。放弃治疗,这句话究竟该由谁来说,永远都是无解。

当老江做出放弃治疗的决定时,究竟经历过多少彷徨与挣扎,没有人知道,但可以肯定的是,这是他对生命最后的慎重思考。

“生课”和“死课”,就像人类认识生命的两个维度。

认识了生的过程,死亡就没有那么可怕。

更好地理解生与死的关系,在社会话题日渐开放的当下,是心灵的成人礼。

死亡教育的意义,在于帮助人们建立良好的生死认知。

用“安宁”二字,换一世的心安

目前,安乐死在国内并不合法。在国外,它也饱受审查制度的严格管控。

有些病入膏肓的患者,精神状态不甚清醒,因而无法通过安乐死的批准条件。

在一则国外的采访视频中,一位老人看着镜头说,我不想临终的时候满身尿味。

安乐死之所以被广泛讨论,有个重要的原因是,它能让人实现“尊严死”。

当一个人在将死的时刻,有权决定“如何死”,这尊重了他的意愿,更完整了他的生命。

目前,国内很多医院,都设立了“安宁病房”,也就是临终关怀病房。

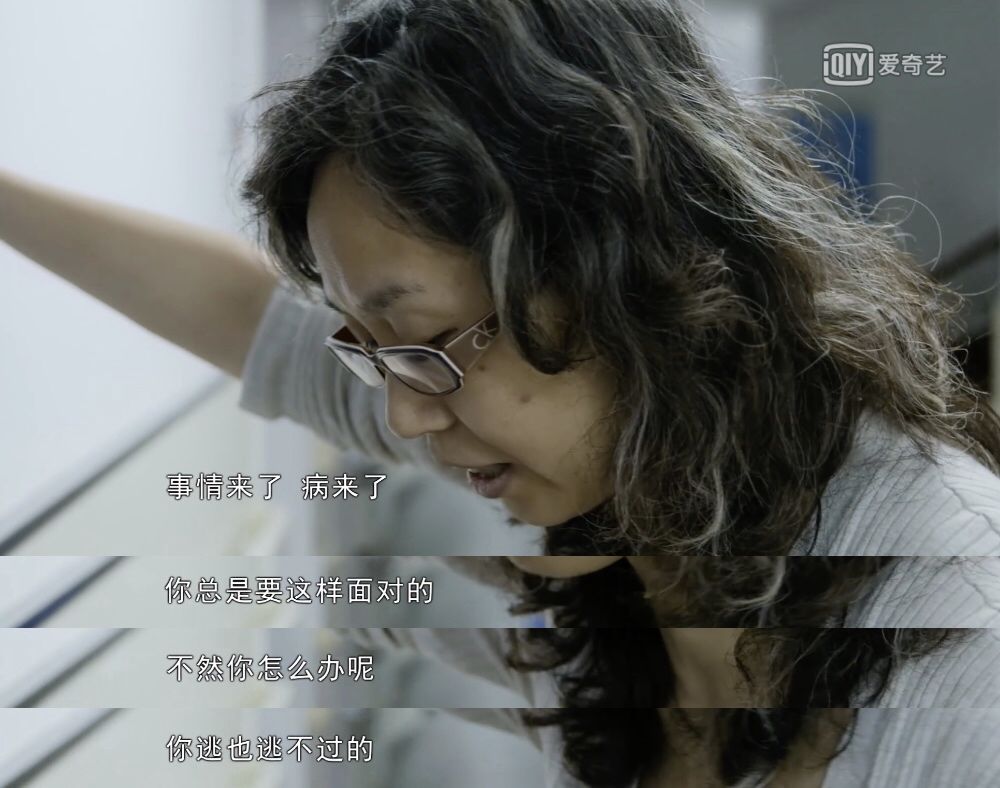

《人间世》里有一集,讲述了几个发生在上海临汾社区卫生服务中心里的故事。

来到这里的患者,几乎都是癌症晚期。寿命大概能维持三个月,而且病情都已经无法逆转。

“安宁病房”,就像他们生命的最后一程。

所谓“安宁”,放置了病人的孤单,家人的不舍,以及从生到死的一世轮回。

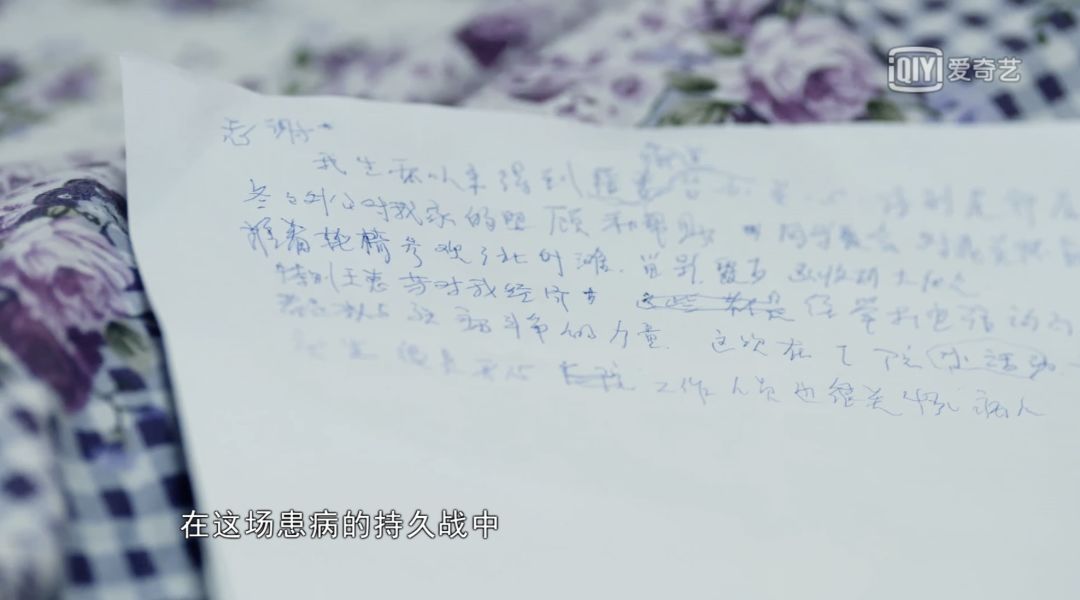

梁金兰老人,在生命的最后二十天,唯一的心愿,就是给老伴找到合适的养老院。而她最大的歉意,是对她的女儿。

老人在视频中表达,是自己拖累了女儿,她希望女儿面对现实,把自己的小家庭管好。

在她昏迷的六个小时里,女儿一直陪伴在她的身边。医生告诉她,如果今天还没有排尿的话,家人可能要准备后事了。

把老伴送进养老院的第三天,梁金兰老人永远地闭上了眼睛。

老伴从养老院赶来,一路上都在呜咽,从此以后,他就是一个人,连说话的人也没有了。

梁金兰老人写的信,也在视频中被公开了。

她感谢了所有生前帮助过她的人,包括一位曾为她买过菜的老熟人。

也许临终关怀,无法缓解失去至亲的痛苦,却给了他们一丝满足:至少一家人在安宁与平和中,完成并传达了彼此的心意。

赫拉利在《未来简史》中提到,未来人类社会将面临三大议题:终结死亡,获取幸福和快乐,以及,让人成为神。

当乔布斯利用昂贵的医疗手段,把自己的生命延长了8年,人们感叹“长生不死”也许不再遥不可及。

在科学家眼里,死亡像一场事故。找到出故障的位置,就离攻克死亡又近了一步。

在日常的无数个瞬间,我们总能意识到,人是无法永生的,而死亡,永远是一件糟糕透顶的事。

正因如此,我们才更该换个角度思考这个问题。

作家水木丁谈起父亲的离世,文字里饱浸着人生的疲惫与煎熬。

她形容那些帮忙处理后事的人,就像一群抢而分食的秃鹫。

他们为了寿衣讨价还价,死人嘴里含的铜钱,脚上垫的脚垫,粗制滥造的缎子被单,一切都是用金钱算计好的。

趁着家属悲切之际,这些人恨不得多捞一点钱。就像地狱里的饿鬼,让人看到人性之恶。

死亡,让一个人告别了所爱的世界,而他活过的地方,永远留在爱他的人心里。

生与死,就像生命的闭环。

人们在万籁俱寂中发现生的凝顿,也在热闹与喧嚣中看见死的意义。

面对生死,纵使我们有亿万种的情绪,最后也只有不停地纪念。

作家最后说:“作为一个内心深处的自毁者,我活在一个人人互相粗暴相待的世界中,我从来不曾奢求我自己可以死得其所,我可以对自己很无情,可是在我不曾被温柔对待过的此生里,仍然有我内心最柔软的部分,长在我爱的人的身体里。”

愿所有人的生命都能被尊重,愿所有的爱都被珍惜,也愿所有迷失的灵魂,在梦里寻到归处。

编辑:李晨琰

责任编辑:姜澎

来源:综合自家庭杂志、文汇报等