▲傅路德夫妇上世纪七十年代的合影,哥伦比亚大学东亚图书馆慨允使用

傅路德夫人自觉或者不自觉地对中国的民间俗信及其相关物(如纸马、年画、寺庙、神像、庙会以及传说等)进行了全面的参与式观察,采访了可能的知情人并做了口述笔录,收集了相关物证,拍摄了相关照片,因此,她的年画研究不是孤立的,而是在“活态”中的。哪怕以今天的学术标准来看,也不输任何成功的人类学“深描”。

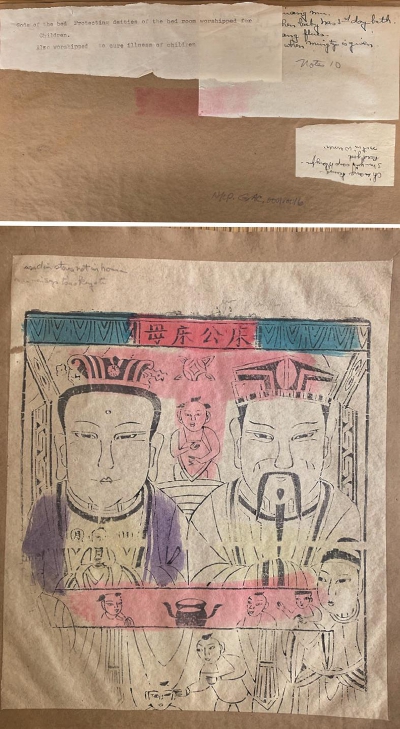

2018年12月,《美国哥伦比亚大学史带东亚图书馆藏门神纸马图录》由北京中华书局出版。中华书局与美国哥伦比亚大学史带东亚图书馆(C.V.Starr East Asian Library of Columbia University in the City of New York)合作,从该馆的“门神纸马”专藏(Paper God Collection)中,选取了保存较为完好的231幅,以全彩方式影印,并附上了该馆著录的基本信息,包括名称、印刷年代、版印类型、尺寸和馆藏号等。

哥大东亚图书馆馆长程健先生在引言中特别介绍,这项专藏全部是由“傅路德夫人”捐赠的。那么,傅路德夫人是谁?她怎么会有这些门神纸马?出版它们的价值何在?

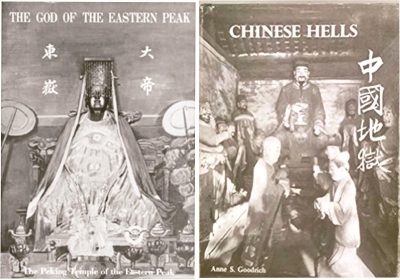

▲傅路德夫人著作

一位平凡而传奇的女性

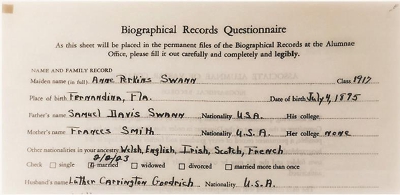

傅路德夫人本名安·帕金斯·斯 旺 (Anne Perkins Swann),1895年 出生在美国 佛罗里达州,2005年以109岁高龄在故乡辞世。1923年她在北京与美国青年路德·卡灵顿·古德里 奇 (Luther Carrington Goodrich,1894—1986)结婚。时年28岁的新郎出生在北京通州,他的父亲富善(Chauncey Goodrich)当年在北京和京郊的通州传教,汉语极好,是《圣经》中文官话和合本的主要译者,富善给他的小儿子起了一个中文名字叫“傅路德”(按:也作“富路德”,本文根据哥伦比亚大学东亚图书馆藏相关档案资料,写作“傅路德”)。安·斯旺婚后冠以夫姓,成为“傅路德夫人”(Mrs.Anne S.Goodrich)。

▲1929年傅路德夫人填写的家庭成员情况表(部分),由王成志博士提供

傅路德夫妇亲历了整个二十世纪,以个体生命见证了现当代中国波折动荡的际会风云。1900年夏天,5岁的傅路德经历了义和团围攻驻外国公使馆事件。1918年他加入美军赴法国服役,用汉语帮助参加第一次世界大战的华工与英美军人沟通。1920年开始在哥伦比亚大学读研究生,但很快返回北京任洛克菲勒基金会驻协和医学院驻地副主任,他与安·斯旺的婚姻就是缔结在这一时期。1925年傅路德重回哥伦比亚大学,后又返回中国。1934年在获得博士学位一年后,傅路德成为哥伦比亚大学中文和日文系(暨后来的东亚语言与文化系)教授和系主任,1945年任丁良讲座教授直至退休(按:丁良也作“丁龙”,英文名Dean Lung,本文根据哥大东亚图书馆藏相关档案资料,写作“丁良”)。他的《中华民族简史》(A Short History of Chinese People,1943)被胡适先生评价为“在已经出版的欧洲语言著作中最好的一部中国历史书”,他参与主编的《明代名人录》(Dictionary of Ming Biography,1976)1977年获得法兰西文学院颁发的世界汉学研究领域的重要奖项 “儒莲奖”(Prix Stanislas Julien)。

傅路德夫妇的结合带有传奇色彩,命运冥冥中将他们带到了遥远的东方。1917年,安·斯旺从老牌名校瓦萨学院(Vassar College)获得历史学学士学位。毕业后她在纽约教会短暂服务,随即到中国传教,组织单身女性出口绣品来帮助她们获取经济来源,并在北京协和医学院的医学预科教授英文。正是在此期间,她认识了1920年至1927年在那里工作的青年傅路德,并与他结婚,生育了5个孩子。傅路德夫妇的青年时代在中国传教和工作,中老年时期倾力于中国文化的教学与研究,并为哥伦比亚大学东亚图书馆筹集了大量中国文献与文物。1981年,傅路德夫人陪伴夫君最后一次回访对他们双方而言都有着特殊意义的中国,这是傅路德先生自己和他的三个孩子的出生地,也是其父母和众多亲人的长眠之所。

在傅路德夫妇携手接触、理解、研究并致力传播中华文明的漫长岁月里,傅路德夫人较多是以贤内助的形象出现的,就像她的儿子托马斯·古德里奇(Thomas Goodrich)在整理父亲的年表时所写的那样:学生们常常会在他们位于纽约布朗克斯区的家中聚会,“他的妻子会热情地迎接他的学生们,为他们准备茶点和小三明治;而傅路德教授总是兴致盎然地弹着钢琴,学生们围在他身边欢歌不断”。傅路德夫人总是这样出现在聚光灯后的阴影里,以至于如今要找到她确凿而完整的资料也并非易事。

三本朴实而特别的著作

实际上,傅路德夫人是有实干精神和远见卓识的独立女性。她在本科毕业后又在哥伦比亚大学教育学院和联合神学院获得了理疗专业的硕士学位,学养和经历为她奉献社会提供了动能。傅路德夫人不仅终身服务教会,在多个教堂做过指导青少年的长老,而且是社区公共卫生事务的积极倡导者和组织者(例如,她在一战期间呼吁将随军护士纳入军队正式编制,在1930年代末在纽约布鲁克林区首倡社区医生入户随访制度);尤为可贵的是,傅路德夫人还有着自己独特的学术研究专长。她在中国民间俗信这一领域耕耘至勤,厚积薄发。与傅路德教授以广博的汉学兴趣而获得的盛名相比,傅路德夫人的这些专题成果似乎没有得到足够客观的重视和评估;尤其是在中国学界,还鲜为人知。

傅路德夫人的三本著作都由“华裔学志”(Monumenta Serica)这一专长于亚洲研究的机构出版。最早的一本是1964年的《东岳庙》(The Peking Temple of the Eastern Peak,1964),她以轻松和善的语调描述了这座她常去的庙宇里五花八门的众神,尝试去解释中国老百姓是怎样摆脱了所谓逻辑和历史的束缚,愉悦而自由地建立起为我所用的和谐的俗信系统的。她的第二本书叫Chinese Hell:The Peking Temple of Eighten Hells and Chinese Conceptions of Hell(1981),起 因是法国汉学家戴何都(Robert des Rotours)给她寄去了一套东岳庙附属的“敕赐慈尊护国庙”暨俗称“十八地狱庙”的照片,希望她能给他在1930年代拍摄的这些照片写些说明;而1930年至1932年正是傅路德夫人调查东岳庙的时段。于是她就娓娓道来,阎罗殿里的各色鬼怪、阴间的刑罚以及百姓关于轮回报应的讲法,在她的笔下宛若现世,严峻又有些幽默。

▲《北京神仙纸:家庭拜神一瞥》原版书影及1931年北京人和纸店的包装纸

▲扫描后以电子版存档的杨柳青“神荼”门神像,用在了《图录》的封面上。

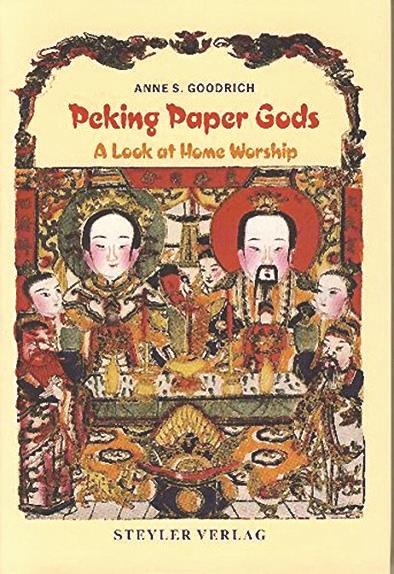

傅路德夫人出版的第三本书叫《北京神仙纸:家庭拜神一瞥》(Peking Paper Gods:a Look at Home Worship,1991),这本书也有译作《中国纸马》或《中国纸神》的,依据原文字面意义以及实际所指,可能译为《北京神仙纸》更为妥帖,因为该书聚焦的是祈福避祸的神灵画像,较多是祭祀后焚烧掉的纸马(又称“甲马”、“神马”或“神仙纸”)和春节装饰用的门神类的传统木版年画。傅路德夫人的这本著作面世时,她本人已经96岁了。然而,一个甲子之前的北京岁月在该书的前言里仍清晰如昨:“我们住在北京时,我看到人们在街沿儿的大门上贴着中国古代神将的大幅画像,夜里躺在床上听着不绝于耳的爆竹炸响。我留意到妇人们坐在黄包车上,怀里抱着纸做的小小神龛。我问来的答案,都说这些个叫做 ‘神仙纸’。于是,1931年我就到东四牌楼那儿的‘人和纸店’,买下了他们能有的每一张印品,大概能有一百多张吧。我拿回家问我的老师,请他告诉我这些神仙纸的用处,也告诉我画上这些神儿仙儿的故事。他说的时候我就一边翻译一边记下来。”这段画面感极强的记叙,讲述了这本书的由来;而这些来自人和纸店的神仙纸以及后来傅路德夫人从各种途径收集来的中国传统木版年画,在该书完成后,都被她悉数捐赠给了哥伦比亚大学史带东亚图书馆,后由该馆专业图书馆员保管、电子化、归档登录,成为该馆的“门神纸马”专藏,而这批专藏就是新近出版的《美国哥伦比亚大学史带东亚图书馆藏门神纸马图录》的蓝本。

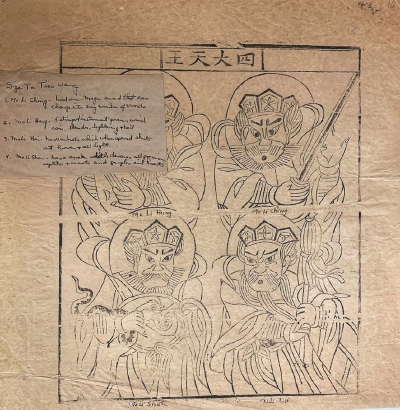

▲傅路德夫人在《四大天王》纸马上贴着的注释便签,可惜在《图录》中难以呈现。

▲收录在《图录》中的《斑疹娘娘》、《痘儿哥哥》和《痘儿姐姐》纸马。傅路德夫人在《东岳庙》第58至59页,详细说明了这些纸马的关系、用途和在庙里的供奉情况。

因此,要看懂这本图录,傅路德夫人的《北京神仙纸》就是不应遗漏的首要资料了。相较于图录化繁为简只分为《佛教神祇》《道教与民间信仰神祇》和《民俗年画》三章的做法,《北京神仙纸》细分为十八章,除交代中国民俗信仰和年画的概况外,更以文字的形式详细说明了自然神、行业神、佛教神、道教神、家宅神、天神、关帝、财神等各小类门神纸马的形态和意义,具体介绍了一百五十多张图片中的神仙形象以及相关的祭祀功用和崇拜仪轨,某些还注明了与神话传说以及历史演义的关系;而新版图录则以全彩方式印刷,弥补了《北京神仙纸》仅附少量图片且只有黑白印刷的遗憾,毕竟年画的色彩和印刷工艺也是这类民俗文献作为文化符号的组成要素。

▲傅路德夫人在《床公床母》纸马背面黏贴或书写的多条注释(上)以及正面空白处的批注(下)

笔者有幸瞻仰到傅路德夫人捐赠的门神纸马原件。在很多藏品的神像空白处,傅路德夫人当年用铅笔做的旁注隐约可见,大多数年画上都另外贴有便签,写着铅笔的批注;有些年画被她衬在较薄的年皮纸上,部分年皮纸的后面用钢笔或者铅笔写着多个条目的注释。可惜,这些珍贵的原始笔录在新版的图录中没有办法呈现。少量年画由于破损严重,以特殊方式保存,要待修复后才可面世,这也说明哥大图书馆对这批藏品进行电子化处理的迫切性和出版图录的必要性。

▲傅路德夫人在《床公床母》纸马背面黏贴或书写的多条注释(上)以及正面空白处的批注(下)

一份平实而珍贵的馈赠

与国内外博物馆和藏家收藏的年画以及目前各类年画图录来比照,傅路德夫人捐赠的这批年画年代并不久远,类型未必齐全,品相也差强人意;然而,特殊历史机缘形成的两大特点,却使其成为了海外中国传统木版年画收藏中不可多得的一项专藏。

正如牛津大学东方学院罗伯特·查德(Robert Chard)博士1995年所指出的那样,“尽管她不是中国宗教研究的一线学者,也不是受过中文典籍训练过的汉学家,书中疏漏难免;但是在中国年画研究长久的传统中,这本书却是1949年之前最后一本年画生活目击者的笔录”。与之相应的事实是,傅路德夫人捐赠的这批年画是她当年亲手从一家纸店购得(而且一次性买下了店里的全部)或者受赠于友人,并不是从艺术品收藏家或者经销商那里获到的,确确实实是当年平民百姓的日常生活用品。因此,它们集中反映了民国初年北京地区普通百姓民间信仰的真实状态,是某种意义上的全景实录。同时,由于其中大部分产自杨柳青、朱仙镇等地,也有少量疑似来自华南和江南地区,为考察上个世纪二三十年代北方年画的艺术特点以及年画的销售传播等提供了可靠的物质实证。明确的时间、地点和人物,不挑选无遗漏的收集方式,使得这批捐献成为背景资料较为确凿且相对完备的文物信息源,对年画特定时段的共时研究以及那一时期民间俗信的相关研究而言,无疑都是可遇不可求的宝贵资料。

如果说傅路德夫人的收藏和著作,以汉学家和历史学家的标准来看还可进一步完善的话,那她作为民俗生活的观察者、记录者乃至参与者,却有着令人钦佩的周全。伦敦大学中国艺术与考古专业著名教授威廉·沃森(William Watson)1993年在《皇家亚洲学会学报》上评论《北京神仙纸》时说:“中文著作中(像这本这样)让人读起来手不释卷的并不多。年画的功用很好地反映了进庙上香的人们的想法,能窥见当时俗信的概貌,可见人们是毫无芥蒂地消弭了宗教派别之间的限制的。傅路德夫人很好地在她之前研究的基础上,对民间宗教的功能做了彻底的人类学阐释。”的确,傅路德夫人自觉或者不自觉地对中国的民间俗信及其相关物(如纸马、年画、寺庙、神像、庙会、地狱观念以及传说等)进行了全面的参与式观察、采访了可能的知情人并做了口述笔录,收集了相关物证,拍摄了相关照片,因此,她的年画研究不是孤立的,而是在“活态”中的。哪怕以今天的学术标准来看,也不输任何成功的人类学“深描”。

傅路德夫人在Chinese Hell的前言中介绍了她首要的报告人,并坦陈了她在田野调查时的困惑与思考:“给中国人的俗信概念分类是不容易的。你在书里读到的未必总是能与你在街上听到的或者你在庙里看到的保持一致。对某人而言的这位‘神’,在另一个人看来则是另一回事。神像的叫法也因人而异,比如我发现我问在北京的朋友和问去庙里的人,就会得到不同的答案。对读书人而言的书本上的信仰与老百姓生活中的习俗也大相迥异。为了掌握普通人的想法,我请教了我的语言老师‘石(音译)先生’。他告诉我他是怎么想的,他从父母和祖父母那里听到的,以及他在《封神演义》之类的书里面读到的。他所讲的都是真正的民间故事——就是说,全是口耳相传的。实际上,他说他讲的有些故事并未被记下来过,是些‘野史’。他并不总是同意书上写的,也不同意别人告诉我的,但是,他确实呈现了一个1932年生活在北京的普通人对于神和寺庙之类事物的看法。”这种不偏倚地尊重报告人的地方性知识的做法,体现了傅路德夫人高度谨慎的人类学态度和非常彻底的民俗学关怀。《东岳庙》前言里她更加明确地表示,“这本书保留了不同的说法,很多矛盾的观点都被我照录下来。我留下了他的口述里所包含的很多时代的错误。毕竟,民俗是不能够依照历史学的精度去要求的。”她当年的这些做法可谓十分实诚和严肃,现在来看却能给我们带来别样的启迪:民间说法里的那些杂糅、冲突和疏漏往往也是与价值观博弈相关的值得玩味之处。这些建构社群文化记忆的另类细节,本该及时如实照录,然而往往是以“科学”的名义被刻意地涂抹掉了。

傅路德夫人的启示

无独有偶。1915年来华的美国传教士队克勋(Clarence Burton Day),在时任浙江之江大学教授期间,发动学生、校友和亲朋在杭州周边为本校博物馆收集了两千多张家庭供奉的纸马,并撰写了《中国乡民的教派:中国神仙纸研究》,他说:“神仙纸为中国传统宗教在本质上具有的统一性提供了证据。中国人的传统宗教植根于久远的过去,和这个民族一样古老。”傅路德夫人在《中国神仙纸》开篇介绍中国民间崇拜概况时,引用了同辈、同行兼同好的这句话。身为传教士,他们都对精神生活在人类历史上的非凡意义有着充分的体认,这句话或许折射出他们关注中国俗信的初心,正如出生于在华传教士家庭、后来成为知名宗教研究学者的休斯敦·斯密斯(Huston Smith)教授所言,“想了解这个世界上的人,没有比从理解宗教入手更好的方法了。每个仪式、每个祭坛、每个图像都反映出我们自己内心的某种期望或者恐惧。”

正是基于这样一种共情式的理解,作为外来者的傅路德夫人与身边的普通百姓长时间地深入交往,终于走进了他们的精神世界。针对那些认为“中国人没有信仰”的误解甚至偏见,她用年画的事实反驳说:“有人说中国人不信教,也没有信教的传统,但从远古时期起中国人就信奉超自然的力量,祖先也在其列。”她进一步解释,“他们的宗教是一种务实的宗教。中国人认为生活中的问题重大到人类自己无法解决,就会转向亡灵求助,他们曾经是人,理解人的问题,作为神灵又有了超自然的力量可以帮到人。中国人认为精神的、超自然的力量存在于日常生活的各个方面,并且关乎自己的生活,每个人都崇拜他认为最能帮到自己的神。对超自然力量的崇拜是中国文化的根基之一,没有对死后灵魂不灭的坚信所带来的祖先崇拜,中国会发展成一个不同的社会”。在英文世界里,这般朴实妥帖、深入浅出地讲解中国民间信仰的并不多见;而能从中华文明的延续乃至人类发展的大义上,充分肯定中国俗信崇拜的价值而不是贬斥其为愚昧落后者,则更为稀罕。她在Chinese Hell里说:“中国人的俗信远远早于孔子、老子和佛教这类典籍,它是最为古老的生活信念之一。中国人的神灵,和古希腊的众神一样久远或者更加古老。中国悠久的民俗崇拜,被儒释道三种宗教融合起来,成为所谓‘三教’;人们所崇拜并在寺庙里呈现的,无不源于这种古老的俗信。自然崇拜被糅进了传说,编进了历史故事,被人们的想象修饰,被外来的影响改写抑或结合。伴随着所有的变化,一些基本的信条还是被保存了下来;其中最为根本的一条,就是对生命的信念,所有的生命都在轮回变幻,却坚不可摧,哪怕是地狱之火也无法摧毁。”这种中允平和的比较视角和融会贯通的理解视域,甚至超越了她个人信仰和教义的规训而达到了追求人类普遍真理的高度,其中所充溢着的温情与敬意,感人至深。

或许是非学院派的出身,让傅路德夫人总是能以常人的视角来观察中国人的观念习俗,以普通人的身份参与到老百姓的日常崇拜活动中去。她最后公开发表的论文是1998年刊登在《亚洲民俗研究》上的《妙峰山》,那时她已经103岁了,可是她还清晰地记得与丈夫和朋友们上山进香的日日夜夜。香客的装扮和行为、香会的组织与活动,配合着十一张黑白照片,昨日京郊香火跃然纸上。她在文末写道:“去妙峰山上香朝圣,太值得记住了。我们一回家就开始念叨,这次旅行是多么值得呀。但直到几个月后的年底,我们才真正知晓它的金贵:我们的朋友怀上了小女儿,而我和我丈夫则怀上了双胞胎。我们是不是取悦了神灵被他们保佑了呀?”

恐怕没有人真能替神仙回话,但无疑,这位跨越了世纪、跨越了大洋的非凡女性,这位以一己生命体认过众生心灵的伟大母亲,这位毕生致力于阐释中国民间信仰的异域友人,一定得到了她所深爱的生生不息的古老文明的祝福。

▲2017年8月,本文作者赴哥大东亚馆查阅资料时与馆长程健合影。

附记:本文在写作过程中,得到哥伦比亚大学东亚图书馆程健馆长和图书馆员王成志博士的诸多帮助,南京外国语学校刘玉儿同学对本文亦有贡献,谨致谢忱。

(作者为华东师范大学社会发展学院民俗学研究所教授)■

作者:李明洁

编辑:范菁

责任编辑:任思蕴

*文汇独家稿件,转载请注明出处。