占有了传播资源一定能占有话语权吗?这一设问就像是在问:一个人抢到话筒一定能对听众产生预期的影响吗?显然,回答是否定的。这里的关键在于:话语权不能仅仅被还原为形式上的话语机会,而具有其他更为实质性的要求。中国学术的走出去尽管目前已取得了突出的成绩,但相对我们要达到的预期目标来说仍任重道远。

如众所见,一种流行的观点认为,学术的国际传播就是要赢取国际上的学术话语权。沿着这样的思路,国际传播的关键就是要尽可能多地占有传播资源。我想从“话语权”的三个不同维度,来谈谈这个问题。

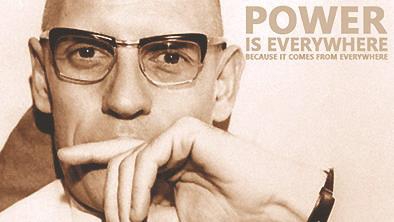

让我们先对“话语权”做一个学理上的辨析。从表面上看,“话 语 权”(the power of discourse)体现为一种施动—受动的权力关系,即言说者言说—受众接收的不对等关系。然而,我们现在所说的“话语权”,其实体现为一种“soft power”(软权力或软实力),而这就有赖于受众的接受(而不仅仅是对信息的接收)。未经受众接受的“话语”,是不能体现为一种“权力”的。尽管以福柯为代表的论者认为“话语”本身具有内在的权力和真理属性,但福柯主要是从批判和否定意义上讲的,其真正想表达的其实是:那种表征着权力和真理的话语,是社会经由历史的时间之流而建构起来的,但它在本质上是对个体的压迫。福柯对规训话语、性话语等的谱系学研究,莫不体现了这样的理论关怀。如果说福柯意义上的话语具有压迫性,那么哈贝马斯意义上的话语则更明确地体现为一种主体间性的(intersubjective)对话关系——也正因其对主体间性的强调,我们通常把把哈贝马斯意义上的“discourse”译为具有对话意味的“商谈”,而不是具有独白意味的“话语”。

▲如果说福柯意义上的话语具有压迫性,那么哈贝马斯意义上的话语则更明确地体现为一种主体间性的对话关系。

从以上学理性的辨析来看,所谓“话语权”在现代条件下至少包含以下三个维度,而这三个维度对中国学术走出去分别提出了不同的要求。

占有了传播资源一定能赢得话语权吗?这一设问就像是在问:一个人抢到话筒一定能对听众产生预期的影响吗?显然,回答是否定的。这里的关键在于:话语权不能仅仅被还原为形式上的话语机会,而具有其他更为实质性的要求。

第一,话语权的实现以话语能力为前提。话语权意味着一种在特定媒介上发言的机会,但发言的机会不等于发言的能力。举个例子,会议的参与者都具有同等的发言机会,但显然并不是每个人的发言都能产生同样的影响。给你话筒,你一定能讲好吗?显然不是。对学术研究来说,如果没有足够的学术生产能力(特别是具有创造性的学术生产能力),就不可能有丰富的学术作品可以走向世界。

在这里,我可以给大家举个例子。我所在的复旦高研院一直在做的一个工作,就是推动中国学术走向世界。在草创时期,当时的创院院长邓正来先生曾有一个说法:中国学者可以拿三种类型的学术作品走向世界:一是推动中国的哲学文化传统走向世界;二是让关于当下中国的深度研究走向世界;三是推动我们基于中国立场对世界秩序的性质、未来走向等的重构与理解走向世界。由于高研院自身的定位使然,我们当时把重心放在了推动关于当下中国的深度研究成果走向世界。在邓正来先生主理复旦高研院期间,曾主持了一个旨在推动当代中国社会科学成果走向世界的学术项目:“当代中国发展论丛”,英文名称是Series on Developing China。该项目最终在新加坡世界科技出版公司出版了三本反映当代中国社会科学代表性成果的英文著作,其主题分别涉及农村改革与农业发展、国家与社会关系、全球化与地方化。尽管这个项目的终止与邓先生的遽然离世直接有关,但事实上没有足够的创造性成果支撑,才是这个项目最终难以为继的根本原因(也正因关于当下中国的创造性成果太少,复旦高研院近年来放弃了将既有成果翻译成英文、出版英文丛书的思路,转而以搭建英文发表平台为主,即通过在国际主流出版社出版英文刊物,引领复旦乃至中国学者发表英文成果)。由此可见,创造性的学术生产是中国学术走向世界的基础。

第二,话语权具有主体间性或文化间性(inter-cultural)维度。如众所见,中国文化交流的传统是“取经”,而不是基督教式的“传教”。在中外文化交流史上,中国最著名的是玄奘取经的故事,但我们似乎从未听说过任何中国儒释道信徒到域外传教的故事。近年来,中国通过启动孔子学院、中华学术外译、“丝路书香”等文化项目,将文化输出上升为国家战略。那么,这是不是在很大程度上意味着中国文化开始借鉴西方文化输出的“传教”模式,并开始以更加主动和积极的姿态推动文化输出工作?姑且不论“取经”和“传教”模式的优劣,我们应如何以更具建设性的态度来看待这种文化输出?

据我个人体会,我们或许可以借用葛兆光先生的一个分析框架来看待这个问题。葛先生曾经以“凝固”和“叠加”这两个关键词,来把握历史中国的文化演化逻辑。按照他的说法,中国文化在秦汉时期经历了第一次凝固化的浪潮,其成果是塑造了汉族和华夏文明的原初文化认同,但魏晋南北朝(乃至隋唐)时期的佛教传入和民族大融合,则为华夏文化叠加了新的文化要素;中国文化在宋代为了应对辽、金的冲击经历了第二次凝固化的浪潮,但随后的蒙元异族统治则为我们叠加了新的文化要素;中国文化在明代经历了第三次凝固化的浪潮,但随后的满清入主中原又为我们叠加了新的文化要素,从而推动着中国文化的复数化、多元化发展。从这样的视角来看,当下中国为了更积极地应对西方文化的挑战而推出的文化输出战略,在很大程度上意味着中国文化正在经历第四次凝固化的浪潮,其命意是力图在中西马三种文化资源的互动整合中,形成现代中国的文化认同。但必须看到,一旦某种(试图)凝固化的文化认同向外输出,就必然面临着国外受众的主体间性或文化间性的检验。话语权的这种主体间性或文化间性维度,为我们提出了一个不可回避的历史课题:如何在促进中国现代文化凝固化的同时,为其叠加可为国外受众接受的文化要素?具体来说,如何把中国文化(古典文化传统和社会主义新传统)中值得延承并推向世界的方面与它需基于现代性精神而扬弃或更化的方面,区分开来?

第三,话语权能否表征为一国的文化软实力,关键在于能否对受众的价值观产生影响。在这里,我们要区分两种不同性质的文化影响力:审美—趣味意义上的影响力与价值观层面的影响力。像武术、书法、京剧等这些国粹,的确会对西方受众有吸引力,但这种吸引力主要源于他们自己文化人类学意义上的猎奇或“辨异”心理,而不是源于这种文化产品本身在价值观层面的感召力。因此,它在性质上属于审美—趣味意义上的影响力,而不是价值观层面的影响力。显然,如果只是把那些仅仅满足国外受众审美—趣味需求的学术作品推向世界,这些作品不过是为国外“学术大观园”添加一处具有异国情调的景致而已,对于那些对中国学或汉学感兴趣的读者来说,他们当然可以驻足欣赏,但这常常与他们——更别说普通民众了——的价值观和生活方式无关。由此可见,我们更需要把那些具有价值观负载、进而能对国外受众产生价值观层面影响力的学术作品推向世界。

从以上话语权的三个维度来看,中国学术的走出去尽管目前已取得了突出的成绩,但相对我们要达到的预期目标来说仍任重道远。与话语权的三个不同维度相适应,至少有三个历史课题需要我们去回应:如何创造宽松的文化环境,从而为中国创造性学术生产能力的提升,提供良好的学术氛围?如何把中国现代文化的凝固化与为其叠加新的文化要素结合起来,从而为中国现代文化认同的文化间性接受提供实体性条件?如何形成一大批表征中国现代文化认同的实践哲学(道德哲学、政治哲学和法哲学)作品,或者具有中国现代价值观负载的人文社会科学或文艺作品,并推动它们走向世界?(作者系复旦大学社会科学高等研究院教授)

作者:孙国东

编辑:王秋童

责任编辑:任思蕴

*文汇独家稿件,转载请注明出处。