以往对中古贵族社会的研究,最重要两条线索,便是“婚”与“宦”。研究者大都默认一种操作方法,即判断一流贵族的标准无非两条,与固定的几家通婚——主要是王谢,起家官做到相应的职位——著作郎、秘书郎等,便是贵族。这几乎成了教条。

当我们在一张纸上画一个圆形时,事实上是它的“边缘”让它看来像个圆形。

——王明珂

在科学开始显示力量的18世纪,讲求客观性几乎成为了所有学科的追求,彼时的历史学也不例外。而客观性研究的起点就是对研究对象进行定义。凡是定义就意味着要把研究对象从其他的对象中区分出来,但这种区分究竟是由于自身客观属性而自然形成的还是依赖研究者主观意志而人为划分的,在认识论上,这个疑问就像一个令人不安的幽灵漂浮在所有研究者的头顶,为客观性的大厦蒙上了不祥的迷雾。

随着客观性研究在文科研究中遇到了瓶颈,人们已不能再像过去那样漠视这个幽灵的存在。19世纪末,经济学、社会学、民族学等都开始不同程度地出现了从客观性研究向主观性研究的路径转移。而转移的一个标志就是从早期对本体论的执着,转向对认识论的反思。研究者开始关心研究的基础——研究对象的定义到底从何而来以及何以可能。即研究对象究竟是什么,它是如何产生的,它是如何变化的,每个变化阶段中是谁在赋予它定义,又是谁在使用这些定义,后来者又是在什么样的背景下理解和接受前人的这些定义。在这个探索的过程中,“边缘研究”成为了众多方法中一股不容忽视的力量。

什么叫“边缘研究”?即研究一个概念,将注意力放在这个概念的边缘部分展开研究。打个比方,作为江苏人,我们家乡最常使用两个概念——苏南、苏北。这是两个一眼看上去非常普通的地域概念,但在江苏特殊的语境中随着使用者的不同,其内涵往往大相径庭。就苏南而言,南京、镇江人会认为那是指长江以南,而苏锡常人则默认是指常州以南。与之相对,苏北这个概念,苏锡常人认为是常州以北,南京、镇江人认为是长江以北,而扬州、泰州、南通则认为是他们北边。由此可知,概念的定义会随着使用者的变化而变化,而对此最敏感的恰是处于这个概念最边缘的人。因此,要研究苏南、苏北这两个概念的内涵,最好的研究对象就是处于这个概念边缘的那部分人。

苏南、苏北如此,一、二流贵族的划分又何尝不是如此呢?挣扎在一、二流边缘的贵族们正是拉着那条看不见的分界线左右晃动的真正出力者。因此,对他们进行研究,也许更容易帮我们把握住一、二流贵族的实情。下面,笔者想尝试利用两块墓志,以温氏这个介于一二流间的边缘家族为切入点,重新对贵族制中一、二流贵族的界限到底何在这个老话题略做讨论。这次,笔者并不执着于分析一二流贵族划分的客观标准,而是尝试构建出一个在主观上形成一二流贵族的过程,然后在此基础上重新审视温氏家族的贵族化之路。

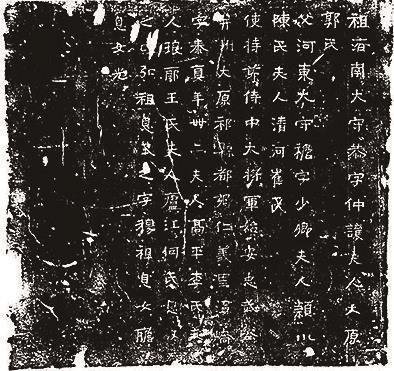

温峤、温式之墓志

2001年2月至10月,南京市博物馆在下关区郭家山发掘了四座东晋砖室墓,其中M9出土了一方砖质墓志,志主为温峤;M12出土了一件圆首碑形陶质墓志,志主为温峤次子温式之。

现以发掘简报为基础,参照拓片,将温峤、温式之墓志释文迻录如下。

温峤

祖济南太守恭,字仲让,夫人太原郭氏。父河东太守襜,字少卿,夫人颖川陈氏,夫人清河崔氏。使持节、侍中、大将军、始安忠武公、并州太原祁县都乡仁义里温峤,字泰真,年卌二,夫人高平李氏,夫人琅邪王氏,夫人庐江何氏。息放之,字弘祖;息式之字穆祖;息女胆;息女光。

温式之

泰和六年四月廿九日,晋故散骑常侍、新建开国侯、太原郡祁县都乡仁义里温式之葬琅耶郡华县白石岗□□□阅如左:

祖司徒右长史河[东太守],讳䄡,字少卿。[夫人颍]川陈氏。夫人清河[崔氏,父御史]中丞参。考[使持节、侍]中、大将军、始安郡[忠]武[公],讳峤,字太[真。夫人高平]李氏,父河南尹□□[祖]。夫人琅耶[王氏,父修武令]诩,字季演。夫人庐[江何氏],父吴国内[史]䆳,字□伟。兄使持节、辅国将军、[交州刺]史,[袭封始]安公,讳放之,字弘祖。夫人太□□□□□□□守企,字子及。式之,夫人颖川荀氏,父御史中丞闿,字道明。大妹适颖川庾□,字宣庆。小妹适余杭令陈国袁矫之,字叔产。大妹二男三女,小妹四男五女。放之,三男三女。长女适陈国谢廓,字敬庆。长息嵩之,字敬林,散骑侍郎,袭封始安公,配河内山氏,父东[阳太守]遐,字彦林。式[之长]女[适谯]国桓腆,[字]少仁。中女适陈国谢遁,[字]□□。[小女适]琅耶颜畅,字少和。长息崇之,字□□□□□□。次息锃之,字仲光。次息慕之,字□□。[次息]□□字稚光。凡此八[人]皆荀氏之……

《晋书》《世说新语》等史料中,关于温峤的叙述多局限于温峤本身。温峤、温式之墓志的出土为我们了解温氏家族的情况提供了更丰富的资料。

温峤墓志

温氏家族的婚姻策略

结合温峤与温式之墓志中的信息,可将温家的结婚对象总结如下(为方便比较,以墓志中所见最早祖先为第一代):

第一代

温恭:太原郭氏

第二代

温襜:颖川陈氏、清河崔参女

第三代

温峤:高平李絙女、琅琊王诩女、庐江何邃女

第四代

温放之:无法确定(发掘者推测为太原庞企女)

温式之:颖川荀闿女温胆:颖川庾宣庆温光:陈国袁矫之第五代温放之长女:陈国谢廓

温放之长子温嵩之:河内山遐女

温式之长女:谯国桓腆

温式之中女:陈国谢遁

温式之小女:琅琊颜畅

下面笔者想结合时间线索,对温家不同时期的婚姻对象及背后的策略进行分析。

温家在墓志中可追溯的第一代温恭,所娶为同郡人太原郭氏。同郡通婚是东汉以来的常例,似无特别之处,但在温峤的直系谱系中,除了温放之夫人疑似为太原人外,就再无同郡婚姻的例子,这引起了笔者的关注。笔者推测温郭的结合可能并非只是简单的同郡通婚。

太原郭氏在《三国志》中著名的有两支,即太原界休的郭太一支与太原阳曲的郭淮一支,仅凭墓志很难判断温氏的结亲对象究竟为哪支。但如果综合温恭子温襜的结亲对象——颖川陈氏、清河崔氏来看,笔者怀疑最有可能的就是郭淮这支。据《晋书·温羡传》可知,温恭父为温恢。温恢在《三国志》中有传,言其曾为丞相刺奸主簿,这里的丞相就是曹操。而太原郭氏的代表郭淮、颖川陈氏的代表陈群、清河崔氏的代表崔琰俱入曹操幕府。郭淮为丞相兵曹议令史,陈群参丞相军事,崔琰为丞相东曹掾。温恭、温襜父子的婚姻很可能是温恢在曹操幕府中借同僚关系所奠定的。温家的婚姻,似乎从温恢开始就打下了以政治向背为考量的底色。而这也应是这一时期大族婚姻的基本原则。

时移世易,随着汉魏革命、魏晋革命,当原来的曹操幕府集团成为过眼烟云时,温家的政治联盟也发生了迁移,而温峤的两段婚姻及其子温式之的婚姻正好是温家政治转换的最好注脚。

温峤父温襜资料较少,与之相比,更有名的是温襜的兄长、温峤的伯父温羡。温羡最早为晋齐王司马攸所辟,后来攸子齐王冏辅政时,“以羡攸之故吏,意特亲之,转吏部尚书”。可以说温羡最早的政治靠山就是齐王一系。而温式之夫人荀氏父荀闿亦为齐王冏故掾属,这可能就是双方结亲的契机。

但随着齐王冏败亡,温羡的政治地位受到冲击,出为冀州刺史。这时温氏需要新的靠山,而送来这个靠山的就是刘琨。刘琨先附贾谧,后附赵王司马伦。伦败,投靠齐王司马冏。冏败,附范阳王司马虓。司马虓为东海王司马越一系,司马越又以琨父蕃为淮北护军、豫州刺史,进一步加深了刘家与东海王的关系。在这种背景下,当司马虓被刘乔击败后,刘琨为其寻找新的根据地奔走,最终找到了温羡。温羡与刘琨都曾出仕过齐王冏,双方有一定的交集。经过利益交换,才出任冀州刺史不久的温羡让出冀州给司马虓。作为回报,在司马越当政后,很快温羡便被征为中书监,未拜,会惠帝崩,怀帝即位,迁左光禄大夫、开府、领司徒。这种火箭般的上升速度,令“论者佥谓为速”,而这不过是不知内情的人的牢骚而已。

在温羡为司徒的同时,王衍为司空,而王衍是司马越死党。值得注意的是,温峤第二任妻子,正是王衍弟王诩女。罗新、叶炜两位先生推测温峤娶王氏是在渡江后,但这一推测存在两个疑点。一、温峤渡江是为了替刘琨劝进,其一开始应无在南方常住的打算,因此也不可能一过江就与南边的人通婚。而在其渡江不久,母亲崔氏就亡于北方,按东晋礼制,温峤应守孝三年,此时也不可能会结婚。而温峤渡江时已届30,若过江后娶王氏,则其与王氏结婚当在33岁以后。而温峤终年42岁,在王氏之后又娶何氏,温峤育有二子二女,有可能皆为何氏所生(非定论),如果排除存在双胞胎的可能,即使连续生育,何氏与温峤结婚可能至少也在温峤38岁以前甚至更早,在33到38岁之间,温峤娶王氏,而王氏又很快去世,这种可能性虽不能说没有,但确实存在疑点。二、王氏为王衍侄女,与王导一支并非近属。且王导与司马睿南渡时,王衍正是春风得意之时,其亲属近支未必会与王导一起南渡,相反,待在王衍身边似乎更为合理。如果此时,王诩父女与王衍在一起,则王衍被害后,其能否逃离北方,顺利南渡,也是一个疑问。而如果将温峤娶王氏放在渡江前,考虑到温峤在温羡与刘琨交易冀州时为18岁,正是当婚之年。温峤第一任夫人高平李絙女早卒,此时很可能已经去世。作为政治交易,温羡以弟子婚王衍弟女来巩固双方的联盟,似乎更为合理。因此,笔者推测温峤第二任夫人王氏很可能娶于江北,就在此时。

如果说温恢主导了儿子温恭、孙子温襜的婚姻,温羡主导了姪子温峤的婚姻,那在此之后站上主导之位的就是温峤。

借助与刘琨的姻亲关系,温峤成为了刘琨的亲信。当时,由于司马越与司马睿的关系,刘琨在司马越败亡后,选择以司马睿作为继续合作的对象。于是建武元年(317),温峤以刘琨心腹的身份来到了江南。

可能是因为王夫人的关系,温峤在江南最早想选择的合作者是王导。王导在渡江诸人中,至少表面上尚有恢复中原的志向。而温峤之所以南下替刘琨劝进,就是想借机在南方找到支持力量,北上援助刘琨,于是双方一拍即合。温峤对王导也不惜赞誉,“江左自有管夷吾,吾复何虑”。不过这时的温峤对于东晋政权尚只是一过客,并未参与太深。

但随着刘琨为段匹磾所杀,失去了北方靠山、又被东晋朝廷强留在江东的温峤,不得不参与进南方的政局中。凭借与王导的关系,其做了王导的长史。这时,值得注意的是温峤的婚姻状况。也许王夫人到了江南不久就去世了,这时为了巩固与新联盟的关系,温峤娶了第三任妻子庐江何邃女。之所以选择何氏,很可能是考虑到庐江何氏与琅琊王氏之间的密切关系。庐江何氏代表人物何充为王导妻之姊子,王导对何充也颇为提携,因此,温峤娶的虽然是庐江何氏,但背后表达的却是对琅琊王氏的亲近。

但在讨论刘琨死后待遇时,温峤与王氏之间似乎产生了隔阂。值得玩味的是太兴三年(320)温峤上疏为刘琨请求待遇时的身份为“太子中庶子”。理论上说,刘琨死后不久,温峤就有机会为其请求追赠,而那时他作为王导的长史,只要王导同意,应是相对容易的事。但根据史书中的记载,温峤却是在成为太子中庶子后才提出辩解,这似乎从侧面说明王氏在这一事件上的微妙态度。在刘琨才死时,东晋朝廷为了笼络段匹磾,不为刘琨举哀,直到太兴三年(320),段匹磾大势已去后,才对刘琨予以追赠。以东晋初期朝堂上的政治势力分布而言,琅琊王氏的发言权举足轻重,因此,在对刘琨一事上采取功利主义态度的主推者很可能就是王氏。这也许埋下了王、温双方不和的种子。

随着江左逐渐稳定,王与马共天下的局面也出现了裂痕。王敦的叛乱使双方矛盾浮出水面,而与明帝为布衣之交的温峤最终在王与马之间,选择了司马皇室作为效忠对象。在王、温分道后,虽然史书中没有直接记载王导对温峤的态度,但王家的另一位重要人物王敦对温峤却是恨之入骨。与王氏的渐行渐远,让温峤不得不重新选择合作对象。

在温峤本传中,言其过江所交好的人中有庾亮、谢鲲、桓彝三人。而颖川庾氏、陈郡谢氏、谯国桓氏正是温式之墓志中与温家通婚的三家。

三家中,颍川庾氏、陈郡谢氏可能与温家早有交集。“时王敦、谢鲲、庾敳、阮脩皆为衍所亲善,号为四友。”鉴于王衍与温家的姻亲关系,谢鲲、庾敳与温峤可能在江北即已相识。

其中,庾敳是庾亮从叔,虽然与庾亮关系已远,但毕竟存了一份联系。渡江后,颖川庾氏与司马皇室联姻,而与王氏龃龉,成为司马氏的支持者。因为背离王氏,而在江南失去靠山的温峤,考虑到温庾两家在西晋时的关系以及庾氏的政治态度,最终倒向了庾氏。对于庾氏,温峤给以鼎力支持,即使在此后庾氏面临危难之际——苏峻之乱时,也没有改弦更张。因此,虽然温峤死时儿女尚幼,但颖川庾氏显然记下了温家的恩情,在温峤死后,娶了他的大女儿作为家族间的纽带。

而谢鲲除了在西晋时与温家的关系外,在东晋又曾与温峤同为王敦僚属,这为双方的交往创造了条件。在政治倾向上,双方都偏向司马氏。此外,值得注意的是谢鲲的夫人为中山刘氏,而刘琨正是中山刘氏,两者可能是同族。由前文可知,温家与刘家也有婚姻关系。这些都使谢、温两家在风云诡谲的东晋政坛中有成为盟友的可能。陈郡谢氏自谢鲲以来,谢尚、谢万、谢安等都曾莅临中游。而温家在温峤之后也曾长期滞留中游的豫章,两者之间遂开始频繁通婚,除了温式之墓志所反映的温放之长女嫁谢廓、温式之中女嫁谢遁外,在谢温墓志中也有其姊嫁太原温楷之的信息。

桓彝,在晋明帝欲伐王敦前被拜为散骑常侍,引参密谋,与温峤同为明帝的心腹。王敦乱平后,温峤举荐桓彝为宣城内史。桓、温两家也展现出互动的关系。

很可能正是基于共同的政治立场,温、庾、谢、桓四家构成了一个婚姻集团。

除了这四家外,以司家山谢氏家族墓所出墓志梳理出的谢氏婚姻圈中还有陈郡袁氏,这同样也出现在温家的婚姻圈中。袁氏与谢氏都是陈郡阳夏人,袁谢通婚可能有地域的因素。也许正是以谢氏为纽带,袁氏也加入了这个婚姻集团。

除以上政治利害关系所产生的通婚外,当年温峤在任太子中庶子时的同僚关系也发挥了一些作用,与温峤同为太子中庶子的颜含所属的琅琊颜氏中的颜畅(据《元和姓纂》为颜含之孙)与温式之小女结婚。

而温峤妻所属的庐江何氏在温家的婚姻圈中也可能起过一定的作用。温放之长子温嵩之娶河内山遐女,山遐曾为余姚令,而其长官会稽内史即为何充。温山两家的联姻可能就是在这个背景下定下的。

最后,如果温式之墓志中所提及的温放之妻,确实如发掘者所推测的为太原庞企女的话,那这段婚姻可能是温峤在江州时的关系所遗留下的结果,因为庞企为庐陵太守,而庐陵属江州。

综观温峤一族的婚姻选取,我们似乎看不到所谓“门地”的绝对界限,我们看到的只是为了家族延续与上升而进行的赤裸裸的交易。

温峤像

对贵族分类标准的再思考

最终,温家通过这一系列操作成为一流贵族了吗?这是六朝家族研究中在对某一家族研究进入尾声时常会关注的一个话题。以往对贵族社会的研究,最重要两条线索,便是“婚”与“宦”。研究者大都默认一种操作方法,即判断一流贵族的标准无非两条,与固定的几家通婚——主要是王谢,起家官做到相应的职位——著作郎、秘书郎等,便是贵族。这几乎成了教条。

参照以上标准,温家至少到温峤时似乎并不欠缺,但当时人却不这么认为。《世说新语·品藻》:“世论温太真,是过江第二流之高者。时名辈共说人物,第一将尽之间,温常失色。”这里表面是品藻人物,背后其实也隐含着品评家格,所以温峤对自己被放在二流是不满意的——“常失色”,因为至少在他看来,无论是婚还是宦,他都不比所谓的一流差。

除了温氏家族外,我们在研究中也经常会发现另外一些家族,实际上他们已经满足了前述所有条件,比如通婚王谢,比如起家著作郎、秘书郎,在婚宦方面都达到了今天我们所定义的一流贵族的标准,但似乎当时人并不视他们为一流贵族。对此,有学者解释,这是由于他们任职时间不够(不是代代都如此),或者通婚情况是特例。

但笔者认为,一个标准制定后,又需用新的附加标准去重新校准,这本身恰恰显示出该标准的不完备。那是否能提出一个完备的贵族定义呢?似乎很难,在具体实践中,总能找到反例。这时,我们也许需要转换一下思路。问题本身无法解决,可能不是解决者能力的问题,而是问题本身的方向错了。

如果方向错了,那该如何转向呢?王明珂先生的《华夏边缘》可以给我们一些提示。在序论一中王先生提到:“一个族群理论如果能回答‘我们是谁’,这一定是个有问题的理论。事实上,现代族群理论希望解答的问题是:‘为何我们要宣称我们是谁?’”这样的思路也可以运用到贵族制的研究中,即我们似乎更应考虑的不是“一流贵族是什么”,而是“是谁在定义一流贵族,他们又为何要这么定义”。

民族学的研究经历过从客观论向主观论的转向。所谓客观论,即预设存在一个相对稳定的客观群体——民族,然后通过对其核心人群的观察,总结出一些与其他群体相区别的特征(体质、语言、文化、生活习惯等),从而对该民族内涵进行科学定义,最后再用这个定义对具体的研究对象进行分类研究。

客观论的问题在于相对稳定的客观群体真实存在吗?如果存在,其边界又如何确定?以民族为例,任何一个民族真的能通过一些客观标准(体质、语言、文化、生活习惯等)截然与其他民族分开吗?显然不能。因此,一些学者转移了研究路径。主观论应运而生。

主观论认为民族是人群主观认同之结群,造成族群最主要的是它的“边界”,所以其将研究重点放在边缘人群上。对此,王明珂曾举过一个形象的比喻,“当我们在一张纸上画一个圆形时,事实上是它的‘边缘’让它看来像个圆形”。

将这种思路引入到贵族制研究上也许是可行的。所谓的一流贵族实际在不同的语境中是变动的。就像前文所说的苏南、苏北这对概念一样,偏向正向感情的就急于将自己包进去,偏向负向感情的则急于将自己撇清。而贵族中所谓一二流的分法也大致如此,一二流的分别关键在于由谁来分。

在贵族形成的过程中,大致可分为三个阶段。第一阶段,所有的家族都在竞争,不过还是以单兵作战为主。这时的婚姻策略更多地是考量对现实政治的帮助,因此,通婚对象并不固定,如温家开始时所表现的那样。这样的策略,在政局变化时可以保持相当的灵活性,但也因此,可能会让自己在面对困境时陷入孤立无援的境地。

随着竞争的加剧,贵族形成开始进入第二阶段。一些家族开始联合,形成了最早的核心家族圈,他们互相通婚,在政治中长期合作,而不局限于一时的成败。这虽减少了家族婚姻策略的灵活性,但同时也减少了一个家族由于某一代出现断层而被挤出利益圈的风险。核心家族圈一旦形成,相对于单兵作战的家族就表现出强大的集团优势,贵族名额的竞争变成了不同家族圈之间的竞争。

随着一些家族集团的脱颖而出,贵族形成开始进入第三阶段。这时,游离的家族必须作出选择,要么加入某一家族圈,要么被彻底排挤。相对于早期加入者来说,后来的加盟者都属于边缘家族。围绕着胜利者,边缘家族开始呈现依附之势。

但边缘家族尴尬之处在于,其面临着三重困境。1、他们的地位渊源自依附对象的地位。因此,他们在自证自身贵族身份时,也不得不顺带强调依附对象的地位。2、由于是后来者,所以他们的身份需要核心家族圈的认证,这使他们的地位随时面临被取消的威胁。3、他们又面临其他边缘家族的竞争。

这三重困境使暂时取得优势的边缘家族为了巩固自身的地位,排除其他潜在竞争者,而有意制定一系列的约束条件(比如婚、宦),并不失时机地在一切可能的场合公开宣扬,以此来显示自身相对于其他边缘家族的优势。这样,随着时间的推移,边缘家族开始不自觉地充当起贵族圈守门人的角色。与此同时,核心家族反而免去了自证的义务,并进而生出了对圈子外延进行界定的权力。而这种权力成为了他们交易的砝码。

那具体如何交易呢?对于家族来说,交易标的无非两种——“婚”与“宦”。“宦”名义上仍是皇权的范围,家族只能被动地垄断一些官职,排除一批人,但不能轻易推进一批人。与之相对,婚姻则是更好的砝码,其主动权完全掌握在家族手中,只要价格合理,回报丰厚,他们并不介意成为“天使投资人”。而之所以不愿意交易,在很多情况下,门地悬殊不过是借口,真正的根源还是在于成本与收益不能令他们满意而已。虽然出卖了婚姻,但核心家族也并不担心在圈中放入过多的竞争者,因为他们有不知疲倦的看门人在帮他们排忧解难。同时,他们以自己的核心地位,及最终的裁判权,牢牢把控圈内的舆论。婚姻是贵族的必要条件,但不是充分条件,他们随时可以通过自己的舆论操控来覆盖婚姻的影响。因此,才会出现当沈约(守门人)对王源婚宦失类痛心疾首时,我们却可以通过墓志发现,琅琊王氏对南阳刘氏、吴兴施氏是来者不拒的。

温氏家族的贵族化之路

明白了这一过程,我们再来看温氏家族。早期的温家(温恭、温襜时期),正好处于贵族形成的第一阶段,所以从婚姻对象上看不出存在固定通婚家族集团的痕迹。到了温峤时,东晋正处于第二阶段、第三阶段的转换期。温峤曾有机会加入正在形成的以王氏为核心的家族集团。考虑到温峤个人的价值,作为核心家族的琅琊王氏毫不犹豫地伸出了橄榄枝,这也成为温家最有可能迈入一流贵族行列的机会。但随着温峤在政治上选择了皇室,最终与王氏分道扬镳,一切成为了泡影。面对温氏的不合作,作为核心家族的王氏,毫不犹豫地开始在舆论上予以压制,《世说新语》中对温峤的品评也许正是在这样的背景下诞生的。但温家也并非完全没有机会,它后来加入了以谢氏为核心的家族集团。但这时的谢氏还在一、二流间徘徊,甚至被诸葛家拒婚。谢氏的真正崛起要到谢安以后,而谢家的崛起也与其与王家的合流有关。在这种合流中,原来的集团必然会经历清洗,那时的温家似乎已经没有温峤这样的人物来支撑门面。所以在谢家崛起时,温家似乎并未能附其骥尾。这也决定了在婚宦两方面都不是很差的温氏,最终被排在了二流的位置。

作者:邓玮光

编辑:陈瑜

*文汇独家稿件,转载请注明出处。