▲未名湖上最著名的景点之一——岛亭

在选址、形态、样式、体量等方面,未名湖上的岛亭都令人疑惑。放在燕园建筑群中,它显得有失水准。然而,现存的历史图像资料似乎告诉我们,在一开始,这片区域并不仅仅打算建造一座亭子,而是一个礼堂:岛亭是只剩上半部分的微缩版礼堂。

如果从古典园林的角度看,未名湖上最著名的景点之一——岛亭,恐怕并不能算得上是完美之作。比如,走在湖岸,并不能看到这座亭子;而当我们自亭子俯瞰,也很难看到多少湖景。又比如,此亭西侧设有“半个环廊”,其东侧砌砖设窗,让环廊不复贯通,动线和视线均被阻碍。更关键的是,此亭以“岛亭”为名,“半环廊”上的座位却都是内向的。岛亭的建筑设计并不出彩,有何可看?大家要观景,就只能很不舒服地侧坐在座位上,扭头看些岛上的杂树了。

湖心岛来源于淑春园,到燕大入驻时,已渐荒芜,因而湖心岛上几无古木巨树。岛亭位处湖心岛上高台中央,体量颇大,四处却甚为空旷,无遮挡,无依靠,体量与位置不相称。概而言之,在选址、形态、样式、体量等方面,岛亭纵然难以算作败笔,但放在燕园建筑群中,也堪称有失水准之作。与自乾隆末期保存至今,造型尺度至今看来都相当合宜的石舫遗址相比,更是如有天壤之别。

岛亭是燕大时期的建筑,而燕园的设计者亨利·墨菲绝非平庸之辈,虽对中国建筑有许多误用,但空间感的把握堪称敏锐,多有大手笔存世。何况,燕京大学校园已经是他较成熟阶段的作品了。同时,岛亭所处的位置是燕园早期建筑东西轴线的中心,重要性不言而喻。这不免让我们疑惑:为何在墨菲的宏图巨作中,会遗留下这么一个略失水准的作品呢?现存的历史图像资料似乎告诉我们:在一开始,这片区域并不仅仅打算建造一座亭子,而是意欲塑造一个神圣的精神殿堂。

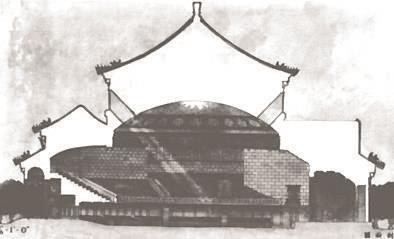

▲亨利·墨菲的北平燕京大学礼堂设计方案,1921

谁设计了礼堂?

在唐克扬先生的《从废园到燕园》中,作者通过设计图的对比,对燕大校园的设计方案进行了一番“版本学”的分析,讨论了燕京大学的校园设计手法与理念。可惜的是,这一分析尚着眼于总体设计的层面,对于具体的建筑细节,尤其是开始出现在方案中、后来却因种种机缘而消失了的建筑单体或景观元素,涉及较有限。若要具体研究燕园建筑形成及演化的历程,则非占据清晰、可靠的直接材料不可。这里,我主要参考的是现藏于多伦多大学图书馆的一册Peking University(实为燕京大学而非北京大学)。是册于纽约在1921年出版,正文共计10页。

▲现藏于多伦多大学图书馆的一册Peking University

这个小册子的主要发行目的是筹款。它的封面上画着北京的城门和护城河;内文先是引用了一些知名人士的话来说明在中国办学的重要性,之后对中国的教育中心北京和新合并而成的燕京大学作了简要介绍,公布了1921年12月版的校园鸟瞰图和部分建筑效果图。最后,列出了新校址的建设预算(总计186万美元)和校委的名单。

这里公布的鸟瞰图、效果图,之后经历过数次迭代,与今天燕园的实际情况有很大出入,不过其中有一个建筑一直到很后来的版本(接近定稿时)才被去除,这个建筑位处校园东西轴线和南北轴线的交汇处,为整张图中规模最大、等级最高的建筑。图注中将其标注为“chapel”,此处,我把它酌译为“燕京大学礼堂”。这个建筑的造型颇似广州的中山纪念堂,其主体为高二层的方形平面之盝顶建筑,四面皆出抱厦,为单檐庑殿顶,从而形成希腊十字平面;盝顶上承一层,平面为八角形,上为八角攒尖顶。

此前的论者大多认为整个校园设计方案完全是出自亨利·墨菲的手笔,把从平面布局、景观设计到所有的建筑细节都归功于墨菲氏。其实,从常识判断,这也是基本不可能的。墨菲事务所当时有三位合伙人,即图纸上标注出的Murphy,McGill和 Ham lin,事务所中又有大量实习生及员工(Tatum,Laura.Guide to the Henry Killam Murphy Papers.Yale University Library.Yale University Library Manuscripts and Archives.Retrieved 18 December 2014)。这个方案的规模之大,在墨菲的作品中几可谓前所未有。同时,因其需要筹款、需要不断相地而做改变,对时效性的要求极高。即使在今天,处理这么一个面积近 30000平米 (据图测算),单体建筑多达55幢之多的建筑群,基本上仍是绝无可能仅由一人之手完成的。整个方案中的不少建筑、景观,以及概预算等工作,估计少不了其合伙人、员工和实习生的参与。

笔者认为图中的礼堂有可能是时在墨菲事务所实习的吕彦直作品。首先,礼堂与吕彦直1927年的作品中山纪念堂相似度极高。除体量更大而更扁平,东西侧和南北侧呈现出差异外,纪念堂和礼堂的造型基本是完全一致的,就连屋面曲线都如出一辙。然而,1928年起,墨菲就受聘于南京政府,为建筑顾问,主持制定1929年首都计划,与1926年起监理自己所设计的南京中山陵的吕彦直均长期往来于南京,两人曾为师徒关系,之后也并未中断来往,在1929年师生二人还曾因对南京的规划问题不合发生过笔墨官司(德文:《浅议吕彦直与墨菲就当年南京政府中心选址和构思之辩》,《北京规划建设》,2008年第 4期,第 106—108页)。如此重要的建筑,如果真的如一些前辈学者判断、是墨菲的手笔,那么吕彦直以个人名义,挪用墨菲的作品、稍加改动,去参加当时国内最重要的招标并且中标,而且当时墨菲还和吕彦直有争锋,墨菲怎么可能不在公开文章中正面抨击吕为“抄袭”?

▲吕彦直与他的广州中山纪念堂设计方案,1926

▲吕彦直的广州中山纪念堂设计方案剖面图,1926

吕自康奈尔大学毕业并加入墨菲事务所实习的时间,和这种建筑形式首次出现在墨菲事务所作品中的时间,完全吻合。赖德霖先生既已指出:墨菲事务所在1918年设计的福建协和大学小教堂是较早采用这一形式,即将希腊十字平面的穹顶改变为攒尖顶的例子

(赖德霖:《民国礼制建筑与中山纪念》,中国建筑工业出版社2012年版,第171页)。案吕先生于1918年毕业于康奈尔大学建筑系,又有云,吕已于毕业前后入墨菲事务所实习,则吕之加入事务所当不晚于1918年,和这个形式首次在墨菲事务所作品中出现的时间完全吻合。从时间上计算,墨菲在1910年代每一个方案平均所花时间当不长于1年。据方雪的文章,1914—1921年,仅在中国,墨菲事务所就完成了11个项目,不计同时进行,则平均每个项目耗时七个半月,因而在容差范围内(方雪:《墨菲在近代中国的建筑活动》,清华大学2010年)。

况且,因为家庭出身背景和个人经历,吕彦直非常熟悉清朝的皇家建筑,而清代官式建筑中若干设计精巧的亭阁,很有可能是这一建筑形式的原型之一。

尽管如此,我们目前还仍没有能说明这一单体建筑出自吕彦直或墨菲或其他任何一人之手的直接证据,因此,本文只是认为其疑为吕彦直的作品,而在分析中仍将尽量就建筑作品本身而不是建筑师来进行赏析和探讨。

不过,如孔子所说,“视其所以,观其所由,察其所安,人焉叟哉?”因为对建筑设计者和设计背景的不明朗,我们的观察一定是片面的。但我们大可以悬想,如果吕彦直真的在很大程度上参与到了燕园建筑群的设计中,这会是怎样一番光景?

礼堂在原规划中是等级最高的建筑

先从这张1921年12月版的鸟瞰图上看礼堂所在的环境。

▲1921年12月版的校园鸟瞰图和部分建筑效果图。其中有一个建筑一直到很后来的版本(接近定稿时)才被去除,这个建筑位处校园东西轴线和南北轴线的交汇处,为整张图中规模最大、等级最高的建筑。

礼堂位于西门—办公楼(图中标注为“行政楼兼图书馆”Library&Administration)—第一体育馆(图中标注为“青年会兼体育馆”Y.M.C.A&Gymnasium)连成的东西中轴线中心,与现在岛亭的位置基本一致。同时,礼堂又位于今“德才均备斋”(当时设计为男生宿舍兼餐厅)—女体育场(今二体体育场)—女体育馆(今二体)组成的南北中轴线中心。可见,在当时,礼堂位处两条轴线垂直交汇处,地位之重要可想而知。

礼堂东、北、西三面环水,是建立在一个半岛而不是湖心岛上,岛上也没有山,与现状不同。在当时,以司徒雷登为首的筹建方仍处在募资准备购地迁校的阶段。从该册前文中可以看出,委托方仅仅确定了校址选择在西直门外至颐和园的路上,但还没有收购淑春、朗润、鸣鹤、镜春诸园并定址于此。

因此,整个规划完全是以一片平原(农田)地块为基础设计的。鸟瞰图中,校园地势一平无陂,没有山坡;景观设计几何性很强,安排的水池也呈矩形,仅添加了少数曲折、流水作为修饰,是明显的18世纪英式风景园式样(这可能也有迎合投资人审美的意图),园林的复杂度与美感均不及现状远甚。

礼堂西侧,沿中轴线,先经桥过河,之后首先为九开间附南北耳房的行政楼兼图书馆,与今日情况同。唯其基座上开拱券门,故自西门来往于礼堂不必穿过行政楼,只需过拱门东入即可。行政楼前为带中央休息平台、东南北三面以拱桥贯通的方池,即今天华表位置。池前为南北并列的会议厅(Assembly Hall)和博物馆(Museum),为今日所无。再前即西门。西门外明确为颐和园路,唯具体路段不确定。

礼堂东侧,隔湖与一湖心岛相望,岛上有亭,形制及规模均与今日岛亭大相径庭。湖心岛东望为一亲水平台,登岸,为体育场,体育场以东为教会兼体育馆。

礼堂南侧为小树林,图中所见,以针叶常青树为主,略有起伏、曲折;稍置假山、石块而水平低劣。中有小路沿南北轴线贯穿小树林。

礼堂北侧,经桥过河,进入今“德才均备斋”的男生宿舍区。

礼堂西北侧,经桥过河,进入“大讲堂”院落(未建成。Recitation Hall,今民主楼、赛克勒博物馆等)。

礼堂西南侧,经桥过河,进入理化楼(Chemistry&Physics)、农林楼(Argriculture&Forestry)、生地楼(Biology&Geology)。与现状除学科设置不同外基本一致。

上述两条通道并无意义,恐怕是欧美放射状道路传统的遗风,与传统建筑式样及园林环境并不协调。

礼堂有亞字曲尺形台基,东、西、南、北各设七级台阶,估其高,约在1.5米上下。唯东面接近行政楼(今办公楼)阶上平台特为宽阔,图上绘制了不少配景人,当为礼堂主入口。相应推断该礼堂坐西朝东,祭台在西侧。

礼堂不仅为图中全校最高建筑,亦是占地面积最大之建筑。不宁唯是,也是等级最高者,因其设有台基,而其他建筑均无。与燕园现状相较:现办公楼为燕园等级最高,有须弥座,而其他建筑多无此制。

唯一被水环抱的主要建筑墨菲事务所绘制的这张鸟瞰图十分规范细致,虽然仍是选址未敲定的“前前前期”方案设计,但对尺度和意图的表达都很明确。图中礼堂在校园内的区位清晰体现出如下特点:

其一,三面环水;

其二,高树遮掩;

其三,轴线交汇。

三面环水显然是有意为之——水在这里拐了几道弯才形成这种折线,而本不必如此。我个人非常喜爱其三面环水的设计。甚至,如果可以使其四面环水,情况更好。

在墨菲事务所的这个方案中,礼堂是唯一被水环抱的主要建筑,整个学校的师生几乎都需要通过桥才能到达。这与典型的礼堂不太相似,而颇让我们联想到一些传统的神圣场所,例如福州的金山寺、斋普尔的水之宫(Jal Mahal)、拉萨的措吉颇章,或者广岛的严岛神社,乃至国子监的辟雍大殿。

▲福州金山寺,约1871

▲斋普尔的水之宫

▲北京国子监的辟雍大殿

水把一片区域划为两界,从而割成此岸与彼岸。拱桥的高低起伏创造了一种仪式性的路径:先上登再下沉,终于升堂入室,从一个世俗而连绵的此岸,进入一个内聚的、唯一的、至高无上的彼岸。这种水陆两界、此岸彼岸的神圣空间并不限于东方,在《创世纪》中就有这样的描写,即鸿蒙之初上帝运行在水面之上,这种说法恐怕多多少少启发了那些建立在海岛或半岛上的修道院(爱尔兰迈克尔岛修道院、希腊圣山修道院),而礼堂恰恰也类似于“浮于水上”。四河环抱伊甸园也是很著名的描写,即2:10“有河从伊甸流出来滋润那园子,从那里分为四道”。但对于这一点,反而伊斯兰教世界的花园 (Jannat)非常明确地加以表现,例如格拉纳达的建筑师之园(Generalife)中四水环抱交汇的平面布局。

▲西班牙格拉纳达的建筑师之园

水在现代建筑中最常见的作用恐怕就是营造倒影了。但这里就发生了矛盾:整个礼堂最精致繁复的其实是下半部分——正方形盝顶四面各出庑殿顶抱厦,而因为有高树遮挡,这一最精致的部分无法在水中产生和礼堂主体相呼应的倒影。

笔者的看法是:首先,四面树的环抱是为了遮挡住繁复厚重的下半部分,仅仅显露上层八面攒尖顶。这样,从外面看来,建筑轻盈地漂浮在树端,体量感也就被削弱了。这种手法后来被墨菲实际运用到了燕园的设计定稿中,他在一体西侧靠湖处布置了一排近两米高的假山,挡在一体的台基位置。这样,从湖对岸看,一体就显得比实际体量轻盈得多。

其次,笔者会在后文中讨论到,攒尖顶比其他任何一种中式屋顶更具有明确的方向性,而这是设计者希望首先突出的。我们可以想象,一个学生先在河对岸隔着树丛看到礼堂的攒尖顶;之后,登上拱桥的顶端,稍稍看见盝顶和抱厦的庑殿顶构成的繁复屋顶;最后,穿过彼岸的树林,整个礼堂建筑的全貌显现在眼前。眼前的景象由天上的厅堂伸展为地上的大厦;这种视野由上而下扩大颇具隐喻。

亭阁与殿堂

我们前面还提到,在总平尺度下这个礼堂还有第三个特点,就是它处在东西轴线和南北轴线的垂直交汇处。这直接导致礼堂需要采用中心对称的希腊十字平面及攒尖顶:因为这两条轴线虽然有轻重之分,但仍是并列的关系。

燕大校园的双轴线格局至今仍能明显看出。以静园六院、二体为中心,构成女生生活区,延展成南北轴线;以今德才均备斋及红五楼、红六楼为中心,构成男生生活区,延展为东西轴线。这是因为燕大本身合并自汇文大学、通州协和大学这两所男校以及华北协和女子大学。直到燕大建校之后,男生部分和女生部分之间的联系仍然并不密切。正因如此,在墨菲事务所的这份方案里,把南北轴线上的主要建筑划入“女子学院”(Women's College),并设有明确的女子学院行政楼(驻今北阁)。

正因如此,虽然东西轴线为主,南北轴线副之,但是面向两边的立面仍不宜有偏废。正如密斯的转角设计所体现的思考:在处理一个垂直交叉节点时,一个中心对称的方案总是更合宜的。

实用功能应也是作此平面的一个因素。按传统,一个教堂是以容纳该街区所有人为目的来估计可容纳人数的。此建筑虽曰礼堂(chapel),但仍是校园内最大的集会场地,必将会是在全校师生范围内举行正式活动的场所。正多边形的平面可以容纳尽量多的观众(不少于全校师生总人数),另外,可以取得更好的音响效果(当然,清华礼堂是失败案例)。相反,如采用拉丁十字平面,再需要容纳同样数目的观众,通进深之大必将翻倍,占地过大、音响效果也难以控制。

另外,攒尖顶暗示着礼堂在整个建筑群中的重要性。这么说听上去不合逻辑,因为在明清之后,一个攒尖顶建筑已经很少会成为一个建筑群组的中心了(有限几处:天坛—祈年殿;景山—万春亭;觉生寺—大钟楼;国子监—辟雍;沈阳故宫—大政殿等等。另有承德普宁寺、普乐寺、须弥福寿之庙之类,然带有藏式风格,当属特例)。但是,在西方现代大学建筑中,校园的中心往往正是一个中心对称平面的大礼堂(陈涛:《高校礼堂建筑发展研究》武汉理工大学,2015)。

墨菲早些时候为清华学校设计校园时,就仿效哥伦比亚大学的娄氏图书馆(Low Library of Columbia University,McKim,Mead&White,1897)设计了作为清华园中心的罗马式大礼堂,特征是拟希腊十字平面的正方形平面 (上层为正八边形)、万神庙式穹顶,前出带爱奥尼柱及简化山花的入口门厅,后相应位置为舞台。

墨菲与吕彦直当时在纽约工作,事务所濒近哥大,吕的住处 “距离哥大只有五个街区”(赖德霖:《民国礼制建筑与中山纪念》,中国建筑工业出版社 2012年版,第 170页),如赖德霖先生所说,应当颇受哥大罗马式建筑影响。次之,墨菲本人就是设计传统样式的西方校园起家,早年作品包括新罗歇尔学院 (The College of New Rochelle,哥特风格)和卢密斯学院(Loomis Chaffee,殖民地复兴风格),均为美国本土校园,典型西方传统样式。以此观之,墨菲试图安排一个中心对称的建筑,作为校园公共活动的中心及 “精神家园”也就不足为奇了。

如前所述,校园内已经拥有了一个“世俗的”厅堂,即会议厅 (Assembly Hall)。 那么,在这个教会学校的校园内,标识礼堂之于会议厅的突出地位显然是合乎情理的。

方向与焦点

要而言之,燕京大学礼堂需要解决两个中轴线垂直相交的结点问题;需要解决容纳全校师生的需求,满足声学条件;需要能够体现其为校园中心的地位。上述讨论能够解释为何希腊十字平面加攒尖顶符合功用。但吕彦直或墨菲都不是现代主义的狂热拥趸,某种意义上说,他们更赖特一些,而不那么柯布西耶。

显然,这个礼堂如要建成,尺度大小且先不论,起码也要制造一个大跨无柱空间。在6年后的中山纪念堂项目中,吕彦直和他的继任者李锦沛采用了八边形联系杆件上搭四榀芬克式屋架、并镶以十六个三角形小钢架的结构,才解决大跨度八角攒尖屋顶的承重和举折,施工难度和成本都是相当大的。吕或墨菲当时既然考虑采用此种方案,一定不会对其难度没有估计,做此选择,当有非此不可的理由。

我们注意到,攒尖顶建筑下的正多边形或圆形平面,是所有传统建筑形制所能提供的建筑式样中,唯一没有突出的“前”与“后”的一类。在一个攒尖顶下的空间中,例如说,在皇穹宇或祈年殿内,所有的位置相对于天都是同等卑微的,因而都是平等的。这当与这所学校重视平等、重视世俗化的作风有关。

相较之下,其他传统建筑形式几乎都是长宽不等的矩形平面。它的“前”“后”轴线是相当明确的,即接近正门者为卑而远离正门者为尊——这在宋元以来礼拜方式发生变化,绕行被跪拜代替后更加明显。虽然传统上,“左”和“右”的尊卑差别虽存在却没有“前”“后”之别那么突出,但是自从墨菲自作主张地开始在建筑山面开门后,“前”与“后”反而更加悬殊了。如果运用于拉丁十字平面上,毋庸置疑,将会是接近门(从而远离祭台)者为卑,而反之为尊。两者之间的距离会比中式的用法中体现的还要大。

但在削弱尊卑差异而体现平等性的同时,正如万神庙和祈年殿所暗示的,中心对称平面或攒尖顶的方向性又是最强的。

长宽不等的矩形平面有轴线,即正脊的垂直线(与山面平行),但这一轴线的方向是人为规定的、是有限的而有终点的,其终点又是无法从建筑中直接望见的。

而攒尖顶可以被想象为庑殿顶的正脊无限缩小而至于零。这时,平面内的轴线失去了意义,最核心、最明确的轴线变成了由下而上直线,方向不言而明:自地至天。这时,地平面上的轴线和等级差别都失去了意义,整个空间只有一个焦点,那就是屋顶的中心(对应宝顶/塔刹)。

我们知道,每一个包含宣讲功能的厅堂空间都需要一个功能上的焦点,也即宣讲者所在的讲台。这个焦点和所有观众在功能上是不平等的,然而在意义上又是平等的。这是希腊十字平面从帕拉蒙特至米开朗琪罗的圣彼得大教堂开始试图解决的神学问题,而加上了中式攒尖顶的构思后,这一解决方案更加成熟了(刘丹枫等:《中山纪念堂:一座中国固有式建筑的重读与解析》,《南方建筑》,2016年第 5期,第 102—109页)。

▲帕拉蒙特(Bramante)的圣彼得大教堂平面方案,1506

此外,我还想从另两个易被忽略的角度对这一造型得以生成的可能原因稍作讨论。

其一是故宫建筑对吕彦直的影响。故宫御花园千秋亭、万春亭的造型同样是上半部分攒尖,下半部分为四面出抱厦的曲尺形平面,其造型母题似与礼堂略似(李静:《故宫御花园万春亭的结构和构造》,中国风景园林学会:《中国风景园林学会2011年会论文集(上册)》,中国风景园林学会,2011年7月)。吕彦直的父亲吕增祥先生是清廷官员,系李鸿章麾下“三循吏”之一,也是严复的好友(卢洁峰:《中国近代杰出建筑师吕彦直生平揭秘》,《环球人物》,2008年第16期)。另外,据载在墨菲事务所实习期间,吕彦直曾受命整理故宫建筑资料(或许是为墨菲设计传统样式的中国校园建筑作为参考)(吴迪:《吕彦直对近代中国建筑的贡献及影响》,《兰台世界》,2013年第 34期,第140—141页)。因此,这一礼堂的造型是否可能受到了千秋亭等亭阁建筑的启发?

▲故宫千秋亭。万春亭和千秋亭为一对造型、构造均相同的建筑,仅藻井彩画有细微差别。

其二,两个世纪以来,外国人对中国的塔与亭的符号特别感兴趣。18世纪的佚名法国传教士的《论中国建筑》(Essai sur l'Architecture chinoise)(佚名著,范冬阳译:《藏在木头里的灵魂》,北京时代华文书局 2017年版)画的最多的就是塔和亭子,其中甚至不乏出于臆想、相当荒唐的作品。同期来华的威廉·钱伯斯著 《论东方园林》(“Dissertation on Oriental Gardening”,见Designs of Chinese buildings,furniture,dresses,machines,and utensils:to which is annexed a description of their temples,houses,gardens,et cetera),同样集中描绘了中国的塔(John Summerson.Architecture in Britain,1530 to 1830.Pelican History of Art.Harmondsworth:Penguin Books,1970),他回国后还在英国以不那么准确的比例在邱园 (The Royal Botanic Gardens,Kew)重现了中国塔,后被慕尼黑的英国花园(Englischen Garten)仿效。进入20世纪,外国人对中国塔与亭的兴趣不减,例如曾任燕京大学教授的西德尼·甘博在影集里记录了大量京郊的塔的影像资料(邢文军、陈树君编著:《风雨如磐:西德尼·D·甘博的中国影像》,长江文艺出版社2015年版),而村田治郎对居庸关过街塔首作科学研究。很多外国人把攒尖顶的建筑即亭和塔作为中国建筑的标志性符号 (例如在中山陵的投标中,戈登士达以五重八角塔作为方案),这会不会左右了墨菲事务所对建筑造型的选择?

尺度与跨度

如同所有西方的现代建筑师事务所一样,墨菲事务所制作的方案图是很符合画法几何的。这给予我们以通过他的图纸试图复原建筑尺度,进而推断其跨度的条件。

现在建成的德、才、均、备斋,正脊长约为47.5米。在图中,为礼堂同方向上上层通面阔(等于通深及通径)之2.2倍,则上层通面阔约为21.6米;同理推算知,下层通面阔 (等于通深)约为 43.3米,台基通面阔约52.9米,通深约51.2米。广州中山纪念堂未设置传统台基,而前两个数据分别为40米和81米,各为两倍左右(建筑文化考察组:《中山纪念建筑》,天津大学出版社2009年版)。

中山纪念堂室内会堂直径71米,据此估算,如燕园礼堂建成,室内礼堂直径大约在38米左右,桁架跨度则更大,在钢材很难自产且价格昂贵的民国时代,其造价无疑将会是惊人的。以纪念堂造价928085两银子的1/8计,数目也在11万以上。另外,中山纪念堂可容纳5000人左右,据此推算,礼堂若建成可容纳一千余人,作为对照,王府井教堂仅可容纳八百余人。

未建成的殿堂

事与愿违,这座本拟作为燕园建筑群中心建筑的礼堂最后并未建成。今日,燕园的“礼仪中心”乃是办公楼,而视觉焦点则无疑是未名湖畔仿通州燃灯塔而建的博雅塔。一个视觉和功能的双重核心从未被建立起来。

但是这座建筑却并未像一些学者推论的那样,从燕园中彻底遁形——这种推论大抵来源于一种地图层面的判断,因为那片地块最终被小山坡和绿化取代了,而武断地认为这个建筑就从图纸中被删除了——这座建筑不仅在燕园中能找到遗留,也长久地影响了此后中国的仪式空间形态。

岛亭是礼堂最直接的哲嗣。这座半封闭的八角亭阁与环境不成比例的体量、与柱高不成比例的屋顶高度,都能从礼堂中找到依据。毋宁说,岛亭是只剩上半部分的微缩版礼堂。在空间组织和实际用途的方面,礼堂都得到了部分继承。岛亭在燕大时期成为公共生活的核心空间之一——师生休憩时会前往的茶室,而北大时期在经过修缮后成为了会议室。岛亭的围廊之所以被围挡了一半,是因为它会被用作准备区或后台:这种分割即使不合理,也仍是礼堂重视焦点、方向而忽视前后、尊卑这一思路的延续。

更深远的影响,待6年后吕彦直携将其改进而得出的中山纪念堂一举夺标之后,才得以渐渐显现。这种用平等的形态隐秘包装的仪式化空间,不仅在全国范围内产生影响,而且至今还被我们切身感受到。(作者单位:北京大学考古文博学院)

作者:王可达

编辑:王秋童

责任编辑:任思蕴

*文汇独家稿件,转载请注明出处。