▲中央电视台的“爆款”综艺节目《国家宝藏》,曾引导观众领略过山东博物馆藏简牍文物的魅力

反印文现象最主要的价值在于,为考察简册的收卷乃至复原提供一个新的观察视角。

反印文提示的重要信息

出土文献中的反印文现象,似乎最早见于武威汉简,而马王堆帛书中尤多见,故备受关注。

就帛书而言,不论是早先的马王堆帛书整理小组,还是以裘锡圭先生为首的新整理团队,均充分留意并利用这一现象。用整理团队的话说,“经折叠后的帛书,其文字面有朝下与朝上两种情况。文字面朝下的位于上层的帛,如其帛第一次折叠为左右方向,其字反印到下层的帛的朝上一面,所印字迹称为‘反印文’,反印文与一般文字相比呈水平镜像”;不仅如此,还有“倒印文”、“渗印文”。前者是说,“如其帛第一次折叠为上下方向,其字倒印到下层的帛的朝上一面,所印字迹称为‘倒印文’,倒印文与一般文字相比一般呈垂直镜像”;后者是说,“也有部分反印文、倒印文是经‘渗透’过一层帛片再反印、倒印而成的。文字面朝下的位于上层的帛,其字渗印到下层的帛的朝下一层,或是文字面朝上的位于上层的帛,其字渗印到下层的帛的朝上一面,所印字迹称为‘渗印文’,渗印文是正的。这些类型的印文有时也出现在帛书正文有文字的帛片上。”渗印文容易理解,不赘;所谓的反印文或倒印文,简言之,是因为某些原因而导致墨迹沾染,与一般文字相比呈现水平或垂直镜像。以“简牍”二字为例,反印文、倒印文、渗印文,则如表一所示。

简牍的情况简单些,目前所见都是反印文,不见倒印文或渗印文。帛书可以收卷,也可以折叠,上下折叠时会产生倒印文;简册不可能上下折叠,故倒印文可以忽略。至于渗印文,因为竹木的材质属性,不可能存在文字渗印。

在武威汉简甲本《燕礼》篇中,末简末尾的正面有“毋自”二字的反书墨迹,陈梦家先生以为是“前一简墨渖未干时被染印上的”。在睡虎地秦简《封诊书》中,整理小组注意到简65背面有“□□各一其”一行文字,并说“上下文俱不可见”,还特意留存简背文字的图版。对此,《秦简牍合集》出版时,径视为“反印文”,并指出是简58正面的文字,即“群襦各一其襦”。整理小组最初释出“各一其”三字,是因为这三个字的反印文,与原来字形几乎没有差别;相比之下,“群”、“襦”两字的反印文墨迹不全,故未释出。类似反印文的事例,还可以举出一些,不赘。

为什么会形成反印文呢?马王堆帛书出土后,一般认为,反印文是在特定环境下形成而非一开始就存在着。安部聪一郎先生曾对走马楼吴简所见的反印文给出解释,认为反印文可能是竹简制成后不久、在编缀前转印上的。他的理由有二:一则编绳的存在使简与简直接接触的可能性很低;二则若是丢弃到古井而发生转印,转印文应该是缭乱的而不应当是上下、中央刚好对齐。再三思索,笔者以为他的两个理由均无法成立:日积月累,简册的编绳是可以朽断的,简与简的直接接触势所必然;从发掘者观察到的现象看,“简牍的摆放有一定的顺序,层层相叠,似有意为之”,故走马楼吴简并非是随意弃置的资料。如此一来,在相对潮湿的地下环境中,受物理压力的影响,摆放有序的简册渐叠压在一起,自然会形成反印文现象。

为什么要关注反印文呢?反印文现象最主要的价值在于,为考察简册的收卷乃至复原提供一个新的观察视角。简册收卷时,可以以首简为轴,也可以以末简为轴,有字的一面朝内(正背均书写者少见)。当以末简或首简为轴,有字的一面朝内向前或向后收卷时,可以形成两种反印文现象:其一,A简的正面文字反印于B简背面,在这种情况中,形成反印文的单枚简处于简册的中间位置。此时,反印墨迹相对清晰。当然,若正背面均书写,如里耶简中的叠放资料,也存在互印的可能。其二,A简的正面文字反印于B简正面,或B简的正面文字反印于A简正面,这种书写文字面对叠的情况,通常只有在收卷简册的末端或起始处。此时,反印文或与原有墨迹叠加,干扰较为严重,释读困难。不过,这也为判明收卷方式及单枚简札的大致位置提供了一个意想不到的旁证。

问题是,反印文现象还见于单独简,又该如何看待呢?

角谷常子先生以为,所谓“单独简”或牍通常是指一枚内容完整且基本不需要编缀成册的书写载体,这也是里耶秦简最为突出的特征之一。在《湘西里耶秦代简牍选释》一文中,张春龙、龙京沙先生就已指出,9-4牍背的个别文字,是9-5牍的反印文字。邢义田先生始全面考察9-1至9-12牍的叠压关系,将之分为两组,筚路蓝缕之功莫大;只是在处理叠压关系时,如黎明钊先生等人所言,“出现了一些问题,致使整个论证有欠完整”。

2015年岁末,笔者有幸参加里耶秦简博物馆藏秦简的整理工作,重新拍摄高清彩色图版及红外线扫描图版,才关注9-1至9-12牍的叠压问题。那时,白天多处理释文的校订工作;晚上,或用浓笔在桌面上描摹反印墨迹,然后用纸巾覆盖并用力按压,揭起后从背面观察反印文的正字;或是直接在纸巾上描摹反印墨迹,从纸巾背面观察反印文的正字,从而确定9-1至9-12彼此间的叠压关系。后请学棣刘自稳、孙思贤两位在电脑上制作图版,再现二千多年来它们在井下的叠压状态,稍后籾山明先生也提出了相同的看法。

9-2289号牍上的秦朝政务文书

在处理里耶秦简另一组木牍的反印文时,笔者指出,16-5背面“可见反印文字两处,可能

并不对应16-6背面的‘贰春皆勿’、‘尉别’,因为个别文字的位置不能整齐对应起来。等木牍16-7的图版公布后,可再来审视此处遗留的问题”。2018年5月上旬,《里耶秦简〔贰〕》上市,闲翻之际发现了2289号牍(出土登记号),惊喜异常。5月21日,笔者与自稳到湖南省文物考古研究所调阅实物,确认其为前述16-7号牍(按,便于行文起见,本文仍沿用出土登记号9-2289,下同)。张春龙先生也向我们详细解释了误置于第9层的原因:在校订清样时,他也发现此牍当为16-7,应从图版中剔除,若剔除,全书有不少图版需重排,出版社将错就错,留下遗憾。

9-2289号牍的下部略残(每列约缺一二字),形制、内容与16-5、16-6大致同,长约22.4厘米、宽4.4厘米、厚约0.3厘米。依据校订后的释文和句读,将此牍的文字大意撮要叙述如下:

秦始皇27年 (公元前220年)2月15日,洞庭郡守礼郡向属县及卒史嘉、假卒史榖、署尉发文。根据法令规定,物资传送运输时,一定要先征发诸如城旦舂、隶臣妾等刑徒,遇到紧急事务时才可征发一般百姓。现在,洞庭郡要向内史等地输送军备物资,首先要征发的是隶臣妾、城旦舂等刑徒及在县中服役的人。农忙时节,尽量不征发百姓。卒史嘉等人要审慎核验各县记载的徒隶簿籍,若发现本该征发徒隶而征发百姓的,本可以少征发而故意多征发百姓的,要向县官府进行劾奏,县官府要以律令论罪。按罪论处者,县官需将名单及判决结果奏报洞庭郡守,(移动官吏)嘉、榖、尉停驻地所在的县直接奏报给嘉、榖、尉(不用奏报给郡守府),并命人日夜兼程传送文书,其余按规定行事。2月18日,洞庭郡守礼又下令:2月15日所下发的公文,要以新武陵为基点,分四条线路传送文书(别书)。收到别书后,需告知对方已收讫;若不告知,对方发追书进行确认,这些公文均以邮(干线道路)、亭(非干线道路)行的方式传送。(迁陵县)收到新武陵发出的别书。 书写者如。9-2289正

3月16日,迁陵县守丞欧告诉县尉、诸乡、司空、仓的负责人:按规定行事。县尉以别书形式向都乡、司空传达文书:司空向仓传达文书,都乡以别书形式向启陵乡、贰春乡传达文书,不得延误、脱漏,其余按规定行事。(迁陵县)回复酉阳(新武陵)别书收讫。/书写者釦。3月17日,隶臣尚向县尉及相关部门传递文书。

3月12日,水下七刻(迁陵县收文时间),隶臣移传来文书。/开封文书者爽。书写者如。

9-2289背按,这是一个典型的文书范本:文书的主体部分,详细记载发文事由,时在2月15日(原始内容)、2月18日(新增内容,下划线部分的文字);下行文的书写者是如、传递者是隶臣移,迁陵县的收文时间是在3月12日;迁陵县收到新武陵的别书后,进行批示并向相关部门传达,要求它们按规定行事,并规定文书的传递方式,然后又回复酉阳别书收讫,时在3月16日、书写者是釦;3月17日,由隶臣尚向县尉及相关部门传递文书。当然,根据其他文书所见,基层部门收到文书后,需对相关内容进行回复,迁陵县需据此回复上级。文书的运作流程即政务的处理流程,是权力的表现,当然也是保障并实现中央集权的关键。

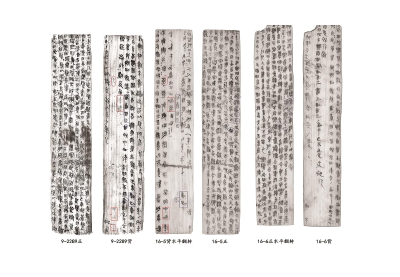

大致疏通文意后,结合9-2289号牍,可以清晰地看到:16-5背面所见的反印文,除“贰春皆勿”、“尉别”外,还有“书”、“留”等字的反印墨迹;16-5背面的文字“刻隶”、“它如律”及“传”字的部分偏旁,也在9-2289背面留下反印墨迹。不仅如此,16-5正面在16-6正面所留下的反印墨迹,亦可以找出。如此一来,16-5、16-6及9-2289木牍的叠压关系就可以确定了(图二):9-2289正→9-2289背、16-5背→16-5正、16-6正→16-6背。

▲图二

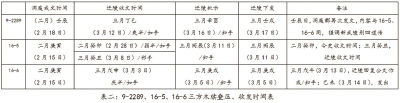

三方木牍的叠压关系以及所见文书的收发时间归纳于表二。一个问题是:木牍所见发文、收文、批示、下发及回复的成文时间(亦即文书制作的时间),是否等同于文书的实际收发时间,难以断定,此处权且将书写记录视同为实际收发时间。根据唐俊峰的研究,多数情况下书写日期与发送日期是在同一天或隔天,故三方木牍的实际收发文时间大概也不会太晚于书写日期。

迁陵县为何会相继收到实质内容并无差别的三份文书呢?这主要是因为文书的传递方式有别。9-2289是洞庭郡守再次下令而经由新武陵以别书形式收到的文书。“别书”,如鹰取祐司所言,是“这种附加命令以传阅夹方式传递于特定路线”的文书。另外两份文书,如籾山明所论,16-5是经由所谓的“移动之吏”之手而收到的文书,16-6则是由洞庭郡直接下发给迁陵县的文书。所谓“移动之吏”,如籾山氏所言,为了有效控制日渐扩张的疆域,派遣诸如卒史的官吏到属县执行诸如监察、佐理政务等事务;诸如“卒史嘉、叚(假)卒史榖、署尉”等即为“移动之吏”。16-5所见“前书已下,重,听书从事”一句,需与16-6相参照:16-6所见迁陵县收文是在三月戊申(3月3日),不久就批示并向下传达;迁陵县收到文书16-5时,是在三月癸丑(3月8日),按规定仍要向下传达,即“写重”或“重下”——再次下发,而不是说这件牍的内容与上件文书

重复。

秦汉时代文书如何保存

基于对叠压关系的考察,不得不思考另一个问题:本组木牍的起始所在,亦即,9-2289号是这组木牍的第一枚,还是第三枚(如此,16-6号则成为第一枚)。在笔者看来,后一种可能性更大一些——也就是说,本组文书的保存,是以发文—收文时间为据,发文早者收文亦早,居下;发文晚者收文亦晚,在上;发文时间相同者,是以县府收文时间为准,按时间先后顺序放置。

▲图一残损处所缺文字,依据残笔、辞例,基本上可以补齐。“【】”内的文字以及“书”等,由整理者或“里耶秦简牍校释小组”所加;“()”内的文字,是异体字、假借字的正字和本字;“□”,是折断符号。“重曰”的“曰”字,“如手”的“如”字,“敢告”的“敢”字,“爽半”的“半”字,系校释小组改正之字,可从。就释文而言,还可以补正一处:“隶臣尚行尉及旁”一句,原释文及校释作“隶臣尚行尉及□□□”。实则最后两个未释读文字,即是16-5背面反印在此牍的“刻隶”二字,属干扰墨迹,可以不释;“旁”字,自稳据字形及“行旁”或“移旁”的辞例补出。句读部分,校释小组有多处与学界的主流看法有别,不从。

邢义田先生在研究9-1至9-12的叠压关系时提出:

这些简的排放不是依公文原发出的年月日顺序,而是依底本拿出来作后续处理和记录的时间排列。这十二件文书的后续处理都在始皇三十五年四月乙丑,因而依这个日期而被排放在一起。排放时又大致(目前所见有一件例外)依据原公文发出的年月先后。

排放的顺序大致是年月晚的在上,早的在下,但也有例外。例外的出现,可能是因为原来存放偶有失误,也可能因入井或出土时扰动所造成。

按,9-1至9-12号牍是追债文书,后续处理时间是在同一天,故邢氏有如此观察。根据笔者及籾山氏的研究可知,邢氏对叠压关系的论述未必确。从9-2289号牍与16-5、16-6两牍的观察看,后续处理并不在同一天,也依然是被排放在一起了。所以,这两组木牍被集中放置在一起,与其说取决于后续处理时间,倒不如说是内容的“同质性”。

虽如此,依据公文发出的年月先后进行排放,或者说年月晚的在上、早的在下,作为原则可能是对的。簿籍简册或爰书简册可以作为旁证参看。譬如,保存完好的“永元兵物簿”,含77枚简,是由五份不同的簿籍册书按时间为序编缀而成。又如,东汉初的“候粟君责寇恩事”简册,编绳虽然已不存,但复原的文书排序,仍是以文书制作先后为依据的。秦汉时代是否具有类似后世的规定,即如《庆元条法事类·文书门》所载,“以所受月日次第”为归档原则,目前仍不可知——尽管从上述个别事例看,这一现象可能已经存在了。当然,与这种理想状况相参照的,是现实中文书的无序保管。张家山汉简《奏谳书》记载,主管官吏“弃籍去亡”,导致名籍“毋章,朵不可知”,亦即杂乱无章。“弃籍去亡”的名籍,极可能没有编缀,以至于顺序错乱。故而,此处所归纳的文书收纳原则,不得不说还有待更多例证。

简册如此,竹木牍情况有所不同。到目前为止,对竹木牍是否需要编联的问题,学界并没有给予太多的关注。里耶简的特征之一是多用板状的单独简。用上引角谷氏的话说,单独简多数情况下是不需要编缀的。实际上,从五一广场所出的单独简看,编绳痕迹也是看不到的。

那么,单独简或牍是如何进行保存或收纳的呢?零散出土的个别竹木牍资料,屡见不鲜,只是作为标本的参照意义有限。比如,霍贺墓所出七方木牍,“出在一起”,极可能也是叠压放置的,但仅有一方木牍有文字。相比之下,海尹湾汉墓、天长汉墓、荆州松柏汉墓等所出均有一定规模。从尹湾6号汉墓的平面示意图看,木牍出土于墓主人足部,分两组且以叠压形式放置,计23方。从天长19号汉墓的平面示意图看,木牍出土于头厢,叠放,且位置一丝不乱,计34方。松柏1号汉墓出土木牍的情况有别于以上诸例,“根据出土位置推测,木牍原先应分类捆绑,无字木牍似作为上下封页使用”,计63方,其中6方为无字木牍。与叠放或绑置有别,还有其他放置方式。青岛土山屯147号汉墓,在墓主左腿部出土竹笥1件,装有木牍10方,其中2方为无字木牍,“部分木牍上包裹有一层丝织品”;无独有偶,新近发掘的广陵国汉墓中,亦出土木牍13方,叠放,“从出土时的状态来看,可能是用布帛包裹”,因为布帛的痕迹依然可见。诸如布帛或丝织品类的包装物,或许就是尹湾汉墓所见“板旁橐”。用范常喜的话说,是收纳或盛放牍板的囊袋。东晋时期的牍板文字,仍延续“裹以皁囊,白绳缠之,如封章”的传统。一般来说,古墓墓室进水是很常见的现象,木质文物存在错位漂移的可能;但上述几批资料多以叠放的状态呈现,则起初它们可能就是被有序被放置的,故囊袋或绑绳朽烂后仍保持着有序状态。

墓葬所见多是簿籍类的牍类文书,作为随葬品(丧葬文书),与以行政文书为主的单独简应有别,但叠放与本文讨论的两组木牍无别。从兔子山遗址3号井(J3)出土的1、2号简牍看,前者长49.3厘米、宽6.55厘米,后者长23.8厘米、宽2.8厘米,形制虽差别较大,大体均可视为牍;两者出土时紧贴在一起,亦可视为叠放的例证。所以,叠放可能是牍类(或单独简)文书的保存通例。

欲保持这种叠放状态,囊袋固然是选择之一,但捆绑似乎更为普遍。江陵高台18号汉墓出土木牍4方,“基本叠置,略有错位”,其中两方的“背面可见丝绸捆缚痕迹”。李学勤先生据此说道,9-1至9-12一组,“有可能原来是捆束在一起的”。根据里耶一号井出土的“束”(正面削成梯级状,背面平整,侧剖面恰如一段锯条,图三),张春龙先生认为,“束与它所揭示的公文衣籍等捆绑紧密牢靠”,并从“束”字“缚也”之意引申说道,“应是集中捆缚,集中之意”。后来论者多重复捆束或捆缚之说,具有突破意义的是籾山明先生的论说:其一,“束”并非是某类木制品的“自名”,而是“简牍‘束’”——聚集成条状的东西的“束”,功能是“概括正文内容的‘标题’”;其二,以此为基础,结合8-154至8-159、9-1至9-12指出,不用编缀的方法捆扎的简牍即为“束”;其三,不用编缀而捆扎的简牍(束),极可能是被放入“笥”之类的文书收纳箱中,诸如“卅四年迁陵课笥”等就是文书收纳箱的标签,“须报”、“已事”、“已具”等则揭示文书的处理状态。

▲图三:里耶秦简所见“束”

籾山氏所言第一点、第三点论证绵密、详实;从海昏侯墓奏牍的保存状态看,“公文奏牍被单独放在一个漆笥内”,亦证明其言可从。

不过,他所说的第二点,还有补充的必要:9-2289组可能也是捆绑放置的。16-5的正、背面下端,绳迹清晰可见;上端部分,印迹也可以找见;9-2289背面与16-6号牍面,是否有叠压时产生的印迹,难以断言。令人不解的是,16-5所见的绑绳遗留,及高台汉简的捆缚痕迹,究竟是如何形成的,目前还不能给出圆满解答。就16-5号木牍而言,既有的绑绳未被清除干净,或者是部分绑绳朽烂无存,可能是导致这一现象的原因。9-1至9-12一组,不见捆绑的痕迹。它们可能是整体捆扎文书的一部分,留存捆绑痕迹的可能是在最外层。也许,有的单独简,即便是原先不存在绑绳(一次捆扎),经过一定周期后,还是会被叠压、捆扎在一起的(二次捆扎)。从9-2289组的反印文看,它们并非上下对齐而是略有错位,应该可以说明:迁陵县陆续收到的这三份文书,也许是文书属性无别,经过一定周期后而被有意地叠放在一起。9-1至9-12一组,也可以如此理解。可以采用两道绑绳进行捆扎,但从“束”的形制推测,大概也会用多道绑绳捆扎。

▲图四:里耶秦简所见笥牌

何时进行再次收纳,目前未见明确记载;从一些标题简中,或许会窥见些端倪。9-331是具有标题性质的木简,“卅二年迁陵尉曹受它赀责束”,正可揭示“束”是性质相同(或相近)且一般要经由一定周期而被集中放置、捆扎的特别简牍。从“史象已讯狱束十六,已具”的记载看(8-1564),如籾山氏所言,是说讯问完毕的记录有16枚简牍。有些“束”是按月收纳的,如“▌卅年六月司空曹已事束”(9-1455);有些是按年收纳的,如“卅年徒簿束”(16-38)。收纳这些文档的筐笥,有时会在笥牌上标注序次,或采用干支(图四),如“仓曹廿九年当计出入券笥甲”所见(8-1206);或采用数字。限于资料,个别论断并没有直接的例证,这是无可奈何事,期待新发现来检验相关论说。(作者为中国人民大学历史系副教授,文章有删节,全文见“文汇学人”微信公众号)

作者:张忠炜

编辑:王秋童

责任编辑:任思蕴

*文汇独家稿件,转载请注明出处。