▲《太阳下的风景》黄永玉 世纪文景公司 上海人民出版社出版

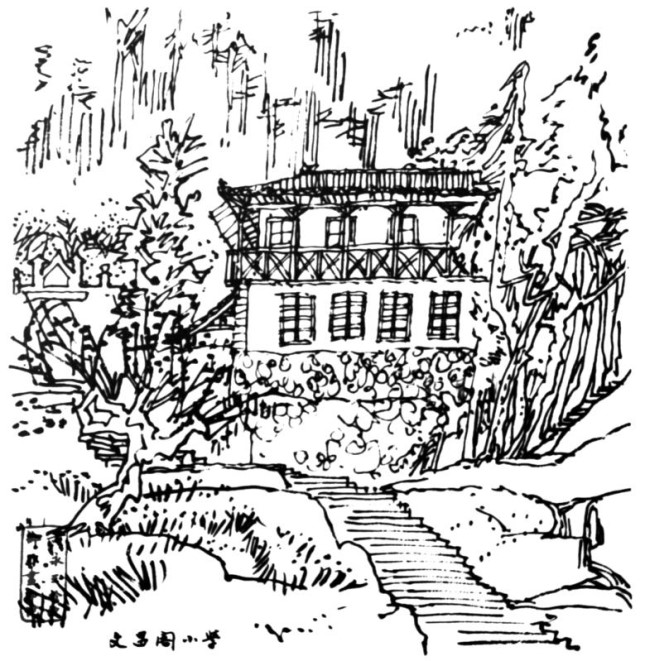

1980年夏天,黄永玉回到故乡湖南凤凰。后来他写了一篇极短的散文《乡梦不曾休》,记录此行。文章结尾写道:“我来到文昌阁小学,我走进二年级的课堂,坐在自己的座位上:‘黄永玉,六乘六等于几?’我慢慢站了起来。课堂里空无一人。”老人拿的笔竟似刻刀,寥寥几下,感怀之情便溢于纸外。黄永玉是幸运的,文昌阁小学建于清末,至今尚在,他和表叔沈从文先生还捐资修缮,因此,黄永玉能够在多年以后,重新坐在自己读书的教室里。

老人在作画之余,写了不少文章,因此,我们也是幸运的。

不知道是不是受版画的影响,黄永玉的文字平实、简练、有力,刀刀见肉,且透着一股子接地气的幽默风格。黄永玉下乡到山里的林场:“听朋友说,旧时代的伐木工人打年轻一二十岁上山起,五六十岁再也没见过孩子。新中国成立后,干部们带着家属上山,生孩子的晚间,一二十个老头儿便坐在门外的木头堆上,对着窗户的灯光等候。屋内的孩子生下来了,呱呱大叫了,老头儿们这才满意地回宿舍睡觉。”林场有个三岁小女孩,成了工人们爱心的去处,他们一下班就轮流抱她,给吃的,哄着玩,弄得小女孩“一见工人上门就发抖打战”。这当然略带夸张,却传神地写出了林场工人的生活,老头儿咂嘴的表情,工人逗女孩的动作,仿佛就在眼前。

林场生活单调,工人们努力找出乐子来。有位喜欢拉胡琴的,“常常把这种演奏一直继续到大伙睡觉之后才肯罢手”。一次,大家设想见到毛主席的情景,演奏家说:“咋办?有啥咋办?上前握手嘛!我就向他汇报,我说‘毛主席呀,咱们的日子不坏呀!’一个小伙子反驳,‘好大的口气,嘿!瞧你刚才赖在炕上那副懒劲,你配汇报?’小伙子设想毛主席在说话,‘同志们好!刚才你们搬公家的稻草,我看见了——你咋汇报?’演奏家紧张起来,‘我?我搬了二十捆!’‘没错!’蹲在炕头的吴老头说,‘是二十捆,这小子不赖!’”

黄永玉说:“幽默感是判断一个伟大民族智慧和气质的尺度,是人类生活和道德的酒曲。”然而,他这个幽默是从具体生活中来的,别人想学都学不了。把它变为生动的文字,需要写作者敏锐的感觉和细致的观察;另一方面,也要求写作者本身亦是幽默的。

▲黄永玉笔下的文昌阁小学

黄永玉自幼生活贫寒,12岁出门谋生。艰苦生活对他日后的艺术创作影响很大,而他的乐观也屡次体现在作品中。《“九十岁啦”自画像》,他穿一跨栏背心,手舞足蹈,咧嘴大笑,牙掉了几颗都能数清,活脱脱就是一个老顽童的画像。他有一首诗,其中写道:“我的血是O型,谁拿去,它对谁都合适。我的心,只有我的心,亲爱的故乡,它是你的。”他把生活当作艺术创作的素材。他写字的笔,就像国画的笔、版画的刀:近一个世纪的风雨,如面临的山水,无论时光流转;聚散的人事,如写生的街头,无论悲欢喜怒。黄永玉在讲故事,一切似乎与他无关,却笔笔深情;一切又似乎刻骨铭心,却平淡地写出。不能直接写的,就一笔带过,或者指东打西,多数时候,言尽而意不尽。他们那一代艺术家、作家,好像都有这个“毛病”(例如汪曾祺)。当年施蛰存与鲁迅打笔仗,争论年轻人该读中国书还是外国书。施蛰存抓住了鲁迅先生引用《颜氏家训》的错误,鲁迅先生承认他手边没有现成的书而引用错了。对此,黄永玉评论说:“我也很佩服鲁迅先生治学的求实态度。因为他强大,所以放射着诚实的光芒。”有些东西,无法“诚实”地体现,所以黄永玉借北京人艺重新排演瑞士剧作家迪伦马特的代表作《贵妇还乡》,罕见地写了一篇长文(在该书中,此文长度排第二),重点讨论“诚实”在特殊历史时期的意义。

黄永玉好游名山,喜欢置房产买豪车,70多岁了还曾在老家凤凰山间飙车,足见其性情所在。他修建的万荷堂离我家不远,我慕名去时,他亲笔题的“侃亭”牌匾早已被人偷走,但老人希望路人乘凉休息的侃亭还在。他们那一辈人,“硕果”真的不多了,“比我老的老头儿”还有几个?用黄永玉的独特表达方式,就是“好友一巴掌”。他写聂绀弩写沈从文,回忆此等亦师亦友之人,也是在回顾他自己的一生。即使写一面之缘的路人,他用的气力也不输于写挚友。呈现在我们面前,反而举重若轻,那些曾经刻骨铭心的经历,竟如此风轻云淡。如果你细读他的文章《江上》,就会发现,黄永玉的幽默,当真是“含着泪的”;如果你熟悉他的画作,读过他较多的书,也就知道了黄永玉的洒脱不羁,的确是生活锤炼后,方得的韧性。

作者:瘦猪

编辑:周怡倩

责任编辑:蒋楚婷

*文汇独家稿件,转载请注明出处。