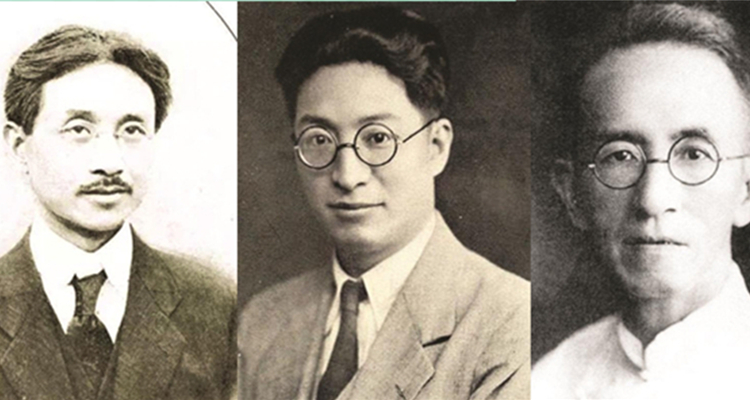

▲左起:薛仙舟、郑振铎、刘大白。

赵景深先生在《文人印象》一书中写道:“民十六(指1927年——引者注)我住在被称为拉丁区的天通庵路……”这里的“拉丁区”究竟是什么概念呢?

“拉丁区”原是指位于法国巴黎五区和六区之间的学府区,因在中世纪以拉丁语教学而得名,它不是单指某一条街道,而是指学府林立、博物馆和图书馆荟萃的区域。上海究竟有没有过“拉丁区”?我查了有关史料,似无官方定义。不过,上世纪二三十年代,在天通庵路、宝山路、横浜路、窦乐安路(今多伦路)、施高塔路(今山阴路)、江湾路和北四川路(今四川北路)一带,倒确实出现过上海大学、中华艺术大学、中国公学分院和上海法学院等学府,还有商务印书馆、东方图书馆和开明书店等机构,这大概就是赵景深所称“拉丁区”的由来。

当年不少复旦教授住在“拉丁区”

当年,不少复旦教授住在这一地区。如自1913年起受聘复旦的薛仙舟先生,就曾住在天通庵路。一位到过薛家的学生回忆:“先生居天通庵附近一农村中,家中藏书甚富,而窗明几净,诚一尘不染,入其室,即有清新澹静之感。”薛仙舟是中国合作运动的创始人,曾兼任银行总经理。他为人低调,在天通庵路居住时,出入常乘电车,“且向例坐三等车中,同座者不知其为大学教授兼银行总经理者也”。(雪生《薛师仙舟二三事》)新闻系教授谢六逸先生也在此地定居,他先后住过永兴路永兴坊和横浜路大陆里,后因嫌屋小,迁入江湾路林肯坊,“单只房屋顶费就去了一千元左右”。(周乐山《抗日战争逸话》)谢六逸1926年到复旦中国文学科任教,1929年创办新闻系,任新闻系主任,他是抗战前执教复旦时间最长的教授之一。化学系主任林继庸、政治系主任温崇信教授“均未兼任他校教职,住司高脱路(指施高塔路——引者注)底,在天通庵附近”。(刘振《江湾校园十忆》)他俩曾兼任复旦军训委员会主任和副主任,是复旦学生军的领导者。复旦学生义勇军曾在“一·二八”抗战中参与作战,林继庸更以研制炸弹欲炸沉日舰“出云号”而名震四方。

在这一带居住的,还有一些复旦兼任教授。1928年,旅欧回沪的郑振铎先生到复旦任教。作为商务版《小说月报》主编,郑振铎长期住在商务印书馆附近,据周予同先生回忆,郑振铎早年住在永兴坊。“他和我还有谢六逸先生住在一幢房子的楼上,叶圣陶先生、顾颉刚先生和王伯祥先生另住在后面一幢。中、下午散工,我们六人每每从宝山路漫步回家。在回家的路途上,世事的评斥,学术的争论,时常可以搞得面红耳赤,好像永不知疲劳和休息似的。”(周予同《〈汤祷篇〉序》)后来,郑振铎、叶圣陶和周予同等分别迁出永兴坊,并先后兼任复旦教授,郑振铎教中国文学史,叶圣陶教历代文选,周予同教通史。其他寓居这里的还有:教诗学的傅东华住施高塔路四达里;教国际政治的樊仲云住施高塔路恒盛里……

这些教授为什么不住在复旦?这是因为当年复旦房舍有限,没有独立的教师宿舍楼。1922年,复旦在江湾立校,因资金不足,只建造了三幢房屋:作为行政楼兼图书馆的奕柱堂(今复旦校史馆)、作为教室的简公堂(原复旦200号)和第一学生宿舍(位于今相辉堂原址)。复旦教授都不住校。一位老校友回忆:“下午下课之后,校内没有任何师长,一切的校规和秩序,完全是靠学生自己守法和自尊的精神维持。”(张仁家《江湾校园话旧》)因不设教师宿舍,让爱校如家的李登辉老校长颇感不便——他家原住在北四川路,天天上班,要从天通庵车站乘淞沪列车到江湾镇,然后再坐独轮车到校,非常辛苦。后来,他在江湾镇附近(约在今纪念路到汶水东路之间)建造了一幢小楼,才解了路远颠簸之困。

教授们能在外兼课,天通庵车站功不可没

复旦校内有教师宿舍,大概始于1926年。这一年,复旦实验中学(简称“实中”)在简公堂北侧(今复旦300号的位置)建造了一幢校舍,除用作办公室、教室和学生宿舍外,有几个房间专供实中教师居住,在实中兼任教师的刘大白、徐蔚南、胡寄南、王世颖和程沧波等教授都住在那里。诗人刘大白是复旦校歌的词作者,时任中国文学科教授,兼任实中主任。据散文家徐蔚南先生回忆:“刘先生和我在复旦同事的时候,我的房间正在他的房间的后面。我自己的房间,除了写作外,不大住的,老是在刘先生的房间里厮混。”(徐蔚南《〈白屋文话〉序》)同一年,复旦子彬院(今复旦600号)落成,子彬院四楼的几个房间也曾住过复旦职员。庶务主任齐云的女儿齐钖宝记述道:“当子彬院落成后,李校长为慰勉他在建设校舍中的辛勤和成绩,特地拨出子彬院楼上一间可以俯瞰全校园的房间,让我爸爸居住。”(齐钖宝《从欢乐中浮起的一缕哀思》)1928年,复旦女生宿舍“东宫”落成,住在老校门旁平房里的女学生迁往“东宫”,这些平房也有若干职员居住。

上述校舍房间,并非专门的教师宿舍楼,也不能满足所有教授住宿,大部分教授都在校外租房。而赵景深所称的“拉丁区”,“距商务、开明极近,附近住了很多文人”,加上这里又是交通枢纽(电车、汽车直通租界,天通庵车站可连接淞沪铁路和沪宁铁路),出行便利,是教授们租房的首选。难怪当年住在这里的不少教授能在江湾的复旦、持志、立达和真如的暨南等校分别兼课,天通庵车站功不可没。

不过,即便如此,教授们来回奔波,毕竟不像今日那么便捷顺畅,“终日手挟大皮包,仆仆于汽车电车中,备极劳顿”。(刘振《江湾校园十忆》)多年以后,有人问赵景深:你既当总编辑,又当作家,名也有了,钱也有了,而且看稿写稿都忙不过来,还老远地跑到复旦来教书干什么?赵景深回答:“唉,你们年轻人不懂那时候的事……我那时在复旦,一周不过上一二节课,能拿多少钱?我当然不是为了钱,而是为了教授这个头衔。有了教授头衔,社会地位就不同了。所以再忙也得来上课。”(吴中杰《应世尚需演戏才》)赵景深的说法,具有一定的代表性。

1932年“一·二八事变”爆发,天通庵车站成为中日军队激战之地。在日军的炮火下,商务印书馆、东方图书馆相继被焚,附近不少教授寓所也遭毁坏。谢六逸这样描述他的劫后寓所:“进了门只见地板上有大大小小的窟窿,靠外面的墙上有一个大洞……我走上三楼的书室,所有的书架都倾倒在地板上,垃圾灰尘和大小书籍混合在一起。学校里的讲稿之类分散各处。”(谢六逸《在夹板中的随笔》)林继庸的寓所也被毁,他在匆忙撤离寓所时,“已身无长物”,后来“上课时内御长袍,外罩西装大衣,盖所有各物,已毁于劫火中矣”。(刘振《江湾校园十忆》)

“一·二八”后,不少复旦教授被迫撤离原寓所,各奔东西,有的迁往租界,有的暂栖郊外。据说,因在淞沪抗战中的传奇经历,为避敌寇耳目,林继庸和夫人一度避居偏僻的燕园……至此,复旦教授的“拉丁区”时代终于结束。

作者:张国伟

编辑:朱自奋

责任编辑:周怡倩

*文汇独家稿件,转载请注明出处。