【导读】到达沙坪坝的当月,丰子恺举办了平生第一次画展,虽然他心里其实并非情愿以卖画为生:“生活狂澜未已,为欲抵抗,我竟变成了卖画人,常引为愧。”张院西恰在这时出现,而且在紧俏物资方面对丰氏还多有帮助,丰氏自然感恩,在言辞上非常客气,售画的条件也很优惠。

上世纪90年代,我有幸碰到了好几次收藏奇遇,经过虽然颇为曲折,但所幸大都如我所愿,被我一一收入囊中,入藏的其中之一就是这一批丰子恺致张院西的信札。丰子恺的这批信札写于1940年代抗战时期的西南重庆和1950年代初刚解放的上海,是国家民族经历巨变的两个重要节点。信札虽小,然其中所反映的点滴也颇能窥见时代之一斑,自有其特殊的文化意义,这批丰子恺信札正可作如是观。

(一)

这批信札的收信人都是一个叫(张)院西的,此人名不见经传,即使当今网络信息如此发达,也几乎查不到任何有用的线索。通过各种途径查询,目前也只大略知道他是一个金融界人士,原名张辐臣,字院西,为河北南皮人,曾在当地开设过协玉银号,并是兴业典当行的经理,抗战期间前往西南发展。我也曾向丰子恺先生的女儿丰一吟女士请教,并寄去一些复印件,询问是否知道院西其人?一吟女士非常热心,不但很快回信,而且在家中翻找资料,一有新的线索就马上告知,令人感动。下面是一吟女士几封回信的摘录:

院西姓张,我记性极差,只记得有一段时期父亲经常与他来往,但关于他的情况记不起来了,或许看了信会记起一二。 2002年1月3日

说来也巧,你提到院西,我处也发现了一封父亲写信给院西的钢笔信,无年代。从用纸及字迹看,似是晚年所写。你能不能联系你处诸信,定下一个大致的年代? 2002年1月7日

父亲的信不写日期,幸而此三信中有“明日赴遂宁”一语,由此可以推断为1945年(6月27日)所写。奇怪,当时白糖麻油难买,又不是“文革”中。那时我不管家务,所以不知艰苦。

你第一次来信时,我就脱口而出:“叫张院西”,后来想了又想,又不敢肯定了。但再仔细想想,还是张院西。不知是何界人士(报界)?以后如有所得,定当奉告。

此人与我父亲的交往,看来介绍买画较多。另外,我回忆不起来什么。唉,记性太坏了。2002年1月19日

我手头有父亲在“文革”期间设的一本小通讯册(料想以前的被抄走了)。我一直想看一遍,做一做索引卡片,一直未果。自你通知我致院西的信件一事后,我决心做索引卡片(该小册共七十几面),以求从中得到“院西是否张院西”或其他资料。

今天果然在第18页上看到了“张院西”三字,可见我的记性还不错。在名字下方写着这样几个字:旧野味香73.4.25见。野味香(吃馄饨面的)在陕西南路上,淮海路北首,门面朝东。“文革”期间,可能更名了,所以称为“旧”。张院西在1973年居然还与父亲见了一面。此人现在恐已不在了?不知去向。其他找不到什么了。2002年1月20日

关于张院西,我起初疑为报界人士,但前天遇到几位熟悉30年代的朋友,都不知此人名,可见不是文艺界人。

或许正如你所说,是从商的,我实在一无所知了!而且我估计其他文艺界人都不会知道他,因为我父亲与之通信的人,三教九流都有。

要不是我在父亲小通讯册上查到“野味香”遇见他,我还会怀疑他是四川人呢!

据我看,他介绍友人要画,比他自己要的更多,所以,他也不见得怎么富,也不一定是位收藏家。 2002年2月10日

最近理照片,发现此画照(按:指“儿童群相”画),且有二张同样。今送你一张,或许有用。 2002年3月14日

一吟女士的信解开了我的很多疑惑,特别是得知丰、张两人70年代还在上海陕西南路上的野味香饭店见过面,说明当时他们还有来往,那么张院西应该也在上海居住;后来更得知张院西就住在慕尔鸣路(今茂名北路),离陕西南路并不远,那在野味香会面就更合情合理了。1973年正处于“文革”期间,那时丰子恺的日子并不好过,这个时间点两人依然见面,虽然说不上有什么特别,但也能说明他们的交谊确实不一般。

一吟女士在信中提到了“儿童群相”这幅画,并附上了翻拍的照片。正好丰子恺致张院西的信中也有几封说到此画:

院西仁弟:……吾弟欲得《儿童相》而藏之,此事仆自己亦感兴味,盖仆一向喜写儿童也。待笔债还清(因双十润笔加倍,故近笔债堆积,大约双十前后可还清。附寄改定润例,供传观),当将漫画儿童相中可爱诸相,汇集为一图,画面必甚闹热矣。同时仆自己亦绘一张自藏也。惟此事费时,请略缓报命。兴味之作,不收润笔,请勿客气……

小兄 丰子恺叩

{1947年}十月三日

院西仁弟:……仆近拔牙,将所有十七颗牙完全拔去,改装假牙全口,今日为拔完之日,虽无苦痛,因连日麻醉,身心疲劳。儿童生活横幅,须待元气恢复后画奉可也,请宽待为荷……

小兄 子恺叩

{1947年}十一月廿七日

院西仁弟:……近正构图一儿童画,是开明《中学生》什志(元旦用)印彩色立幅赠读者用。构成后当重绘一张奉赠吾弟。因前所言《儿童相》规模太大,一时无暇构图,先作一小规模之儿童相耳。

小兄 子恺叩

{1947年}十二月十六日

院西仁弟:《群童图》今构成,另一张给开明书店彩色石印,随《中学生》杂志分送读者,故年月预写“卅七年元旦作”也。此不但群童相,又是物价动荡时代之纪念,他年国泰民安时,再展此图,当发大笑。

子恺顿首

{1947年}十二月十八日

从丰子恺的这些信中可知,张院西很早就向丰氏求画“儿童群相”图,而丰氏自己对这一题材也很感兴趣,一口答应,只是因“此事费时”,又逢双十,笔债大增,故“请略缓报命”;并慷慨表示“兴味之作,不收润笔,请勿客气”。后因正逢丰氏拔牙,身心疲惫,此事遂拖延了下来。1947年12月,开明书店的《中学生》杂志拟请丰子恺画一图,准备彩色石印后夹在

杂志内,作为新年贺礼赠送给读者。丰子恺于是两事并一事,画了两幅“小规模”的《群童图》,一份给开明书店,一份即赠给张院西。丰子恺在18日的信中不但交待了《群童图》(即“儿童群相”图)的落款时间挪后的原因,并且点明:此画为“物价动荡时代之纪念”,而这也正是这幅《群童图》的主题。丰子恺的这封信写于1947年的12月18日,实际上,早在一年前,上海的物价已经呈现飞涨的趋势。1945年9月5日,在日本政府正式签署无条件投降书后的第三天,蒋介石的主力部队即飞降上海,不久大批接收官员随之而来。短暂的喜悦过后,人们很快发现,这些大员们凭借手中的特权,竟做着搜刮民脂民膏的勾当;有些人还曾在伪政府任过职,现在竟也凭借着“朝中有人”耀武扬威起来。老百姓虽无力反抗,但坊间流传的民谣则尽情宣泄着他们心中的愤慨,他们把这样的“接收大员”称为“劫收大员”,将其所作所为称作“五子登科”(架子、条子、房子、女子、车子),上海也成为中国遭受经济崩溃恶浪损害最烈的地区。伪中储券(日伪时期华中华南地区通用货币)和法币(国统区通用货币)200比1的兑换,让上海滩上的一切急速贬值,当时的物价已经是战前的几百倍、几千倍了,对国民政府腐败的责难此时已呈民怨鼎沸之势,以至有人愤慨,还不如回到战前。

丰子恺在送给张院西“笑存”的这幅《群童图》上题有一首打油诗:“襁褓像物价,日长又夜长。出世才三朝,看似三岁外。”这正是当时上海物价一日三变的真实写照,也是对这一畸形现象的巧妙讽刺。丰子恺的这幅《群童图》由开明书店彩色石印,夹在《中学生》杂志1948年新年号里分送给读者,以为福利。这想来应该出自叶圣陶等一批“开明元老”的倡议,而丰子恺也是“开明”的股东,自然愿意配合,成全这一美事。蹊跷的是,丰子恺还另绘有一张题为《新衣》的画,也是作为赠品夹在1948年新年号的《中学生》里附送给读者。查1947年12月24日《叶圣陶日记》,有这样的记载:“余到店后作一绝,题子恺之画,将以为《中学生》杂志之赠品者。其画作元旦日合家穿新衣,大姊正为稚弟穿上之状。余诗曰:‘深知天下犹饥溺,试着新衣色赧然。安得家家俱饱暖,眉梢喜溢过新年。’”(叶至善整理《叶圣陶日记》,商务印书馆2018年6月)由丰画到叶诗,都可以看出当时物价腾飞,民不聊生的景象,这且不提;令人疑惑的是即便欢庆新年,同一期杂志附送两幅赠品,这似乎有些奢侈。谢其章在《丰子恺的“新年漫画”》一文里说:《新衣》这幅画是“作为1948年的赠品送给《中学生》杂志订户,零售的《中学生》则没有。”并特地说明:画很大,宽25厘米,长48厘米,用中国纸彩印,必须叠成几折夹在杂志里(谢其章《漫画漫话:1910-1950年世间相》,新星出版社2006年12月)。我猜测,这幅大尺寸的《新衣》既然是为订户准备的,那么,《群童图》想必尺寸一定偏小,应该是送给零售读者的礼物,如此,则既不显厚此薄彼,更皆大欢喜也。我由此想到的是,当年杂志里的这类“夹物”其实还不少,并且范围很广,有些还颇有价值。但可惜由于是“散页”,不易保存,留存下来的更是少见,即使是一些大型图书馆,也往往不见此类“散页”的踪影,故似乎更应引起我们注意。

(二)

抗战时期物资供应紧张,民生艰难,而张院西当时在西南执掌供销社,手中掌握有相当资源,他也因此拥有丰富的人脉关系。但即便如此,张院西毕竟只是位居中层的实业家,并非豪富,也算不上是收藏家,正如一吟女士所猜测的那样:“据我看,他介绍友人要画,比他自己要的更多,所以,他也不见得怎么富,也不一定是位收藏家。”

张院西除了自己收藏一些字画以外,确实更多的是以中介人的身份出现在和画家的交往中,而当时的一些书画家也愿意通过更多的渠道来出售自己的作品,在物价腾升,物质匮乏的战时略有收益,弥补家用。这种特殊的关系古已有之,对彼此是一种双赢。下面的两封信是很好的说明:

院西吾友:……弘一法师像,稍凉后当写一帧奉赠。册页润格,普通照一方尺算(附润例,此例九月起将改订,增为每方尺千元),但经吾弟介绍,可不拘例,请代为裁定可也。生活狂澜未已,为欲抵抗,我竟变成了卖画人,常引为愧。秋凉盼能图晤,以后通信,乞寄沙坪坝庙弯丰宅,此乃自建节庐,收信较为妥速,且永久也。即颂

秋安!

小兄子恺叩

{1943年}八月廿三日

院西吾友:……弘一师像,因郑重故,不旨草率从事,故至今未奉。各方索者已达十余帧,不日当安排清净身意,一并写绘……仆近辞艺专,闲居在家,以读书作画为事,恢复抗战前十年来之生活,一时颇觉自由。足下公忙,请勿枉驾,仆入城时当顺道到化龙桥相晤也。前寄润例,有机会时代为宣传介绍,乞勿勉强可也。顺祝

秋安!

子恺顿首

{1943年}九月卅日

丰子恺是1942年11月告别浙大抵达重庆沙坪坝的,并于当月下旬在重庆夫子池举办了平生第一次画展。1943年夏,丰子恺在沙坪坝正街以西租地自建竹壁平屋,命名为“沙坪小屋”,正式地址为沙坪坝庙湾特5号;当年秋,他辞去国立艺术专科学校教务主任一职,在家潜心书画创作。据此,上述两信当都写于1943年无疑。弘一法师是1942年10月13日在泉州开元寺圆寂的,这对丰子恺影响很大,在接到开元寺性常法师电报后,他即静坐数十分钟,发愿为法师造像一百尊。当时,因仰慕弘一高僧大名,向丰子恺求画弘一像的人很多,张院西也是其中之一。而丰子恺将此视为郑重之事,并不愿轻率落笔,草草打发,上述两信就是丰氏此种心态的流露。

丰子恺曾在很多文化机构任职,有很体面的收入;向他约稿(包括书画和文章)的报刊也源源不断,应接不暇。故在战前,虽然子女众多,他也足以依靠自己的学识和一支笔养家糊口,并无后顾之忧。战争改变了这一切,抗战爆发后,丰氏拖家带口,疲于奔命,1942年抵达重庆,算是暂时安顿下来。当时,丰子恺已经离开了浙江大学,又辞去了国立艺专的教职,没有了稳定收入,卖画就成了摆在丰氏面前很实际的首选,况且,喜欢他书画作品的人又是那样多。到达沙坪坝的当月,丰子恺就举办了平生第一次画展,我想,这也应该是向公众的一次信息发布吧,虽然他心里其实并非情愿以卖画为生:“生活狂澜未已,为欲抵抗,我竟变成了卖画人,常引为愧。”信中的这段话非常坦率,也表露得很清楚。既然要卖画,一定的渠道还是需要的,有人介绍,往往事半功倍,张院西恰在这时出现,而且在紧俏物资方面对丰氏还多有帮助,丰氏自然感恩,在言辞上非常客气,售画的条件也很优惠:“但经吾弟介绍,可不拘例,请代为裁定可也。”“前寄润例,有机会时代为宣传介绍,乞勿勉强可也。”等等皆是。

战时物资供应紧张,可以想象;丰氏一家人口众多,吃穿用度都倍于一般家庭,更觉困难。而且,丰子恺茹素,战前且吃净素,抗战后因应酬不便,始

改吃“三净肉”(“三净肉”乃佛教名词,指:1、不为己杀。2、已死动物。3、不得已故。如此则虽吃荤而不犯杀戒),即所谓“肉边菜”,心中常感不安。当时油属于战略物资,一律凭票供应,而且一般都是猪油,菜油少量限购,这让茹素的丰氏颇感不便。而张院西在供销社掌权,手中握有一定资源,正好在这方面解了丰氏燃眉之急:

院西仁弟:示奉到,蒙设法购糖,至感;食油隔月供应,无妨,因舍下已于前日装置电灯,油可专供食用,隔月得廿斤,亦庶几不乏矣……即颂

时祺!

小兄子恺叩

{1944年}四月十四日

院西学友:……食油如可得,乞随时示知,以便派人来领……即颂

时安!

小兄子恺叩

{1944年}五月十七日

院西仁弟:昨日上歌乐山,回来始知受赠麻油八斤,僧烛十二支。仆前函原意,如油可代购,拟请代购耳。今受赠愧甚,不好意思。此间菜油每月每人限购四两(家有身份证六张,才得廿四两耳),今得八斤,可长期无忧矣,特此道谢。以后还有糖可得,更佳。但不可再赠,有时当由仆派工役到尊处领取并偿代价,是为至要。

足下喜仆小品,诚知音之言。拙作不宜大。而购书画者必欲大,勉强以大字画应酬之,而以小品自藏。今选自藏曼殊诗二页,李后主画一页,随此函附赠,非以报油烛,乃以答知音……即颂

近安!

小兄子恺顿首

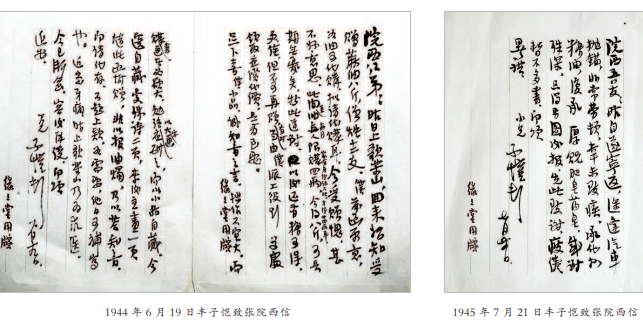

{1944年}六月十九日

院西仁弟:示奉到。白糖及麻油有办法,甚为欣慰。即请代购:白糖廿斤,麻油尽尊处限量,多多益善。买定,乞示知数量、价值,当即派工人持器及货款,前来化龙桥领取……即颂近安。

小兄子恺叩

{1945年}六月二十七日

院西吾友:……承代办糖、油,复承厚赠肥皂、药皂,感谢殊深,只得另图后报。先此致谢。疲倦,暂不多书。即颂

著祺!

小兄子恺叩

{1945年}七月二十一日

食油、白糖、肥皂之类都是普通的生活用品,在承平时期即如灶头烧火小婢,自然不致引人注意;而一到战时,万物短缺,处处不便,这类生活中须臾不可少、家家不可缺的日常之物,马上成为紧俏物资,顿显尊贵,需要凭票限量供应。张院西在这方面的经常接济,对丰子恺一家而言,确实可称是鼎力相助。故丰氏不惜卑辞相谢,并且尽量满足他的求画要求,甚至时常无偿相赠,演绎了一段抗战时期画家与画商之间的佳话。

(三)

除了买画卖画,购油购糖,丰子恺和张院西之间也经常会谈些艺术话题。张院西的审美水准并不低,丰氏1944年6月19日信中所言“足下喜仆小品,诚知音之言。拙作不宜大。而购书画者必欲大,勉强以大字画应酬之,而以小品自藏”。即是一例。与那些假、大、空之作相比,丰子恺更注重小、巧、精、拙,他的风格特色是将烂漫气质蕴含于毫芒之间,将人品格调融汇在方寸之中,若孩童般天真自然,着重表现人间的真趣味、真性情。张院西喜欢他的小品,这自然搔得痒处,引起丰氏共鸣。当然,两人交往之中更多的肯定是丰氏对张院西的指点。如:

院西仁弟:……马先生润例极低,使求者担负轻便。此公书法,当今首屈一指,吾弟不妨多求 (以后即可直接寄币汇款),并应多方介绍,勿失良机也(仆近亦求得五件)。即颂

近好!

小兄恺叩

{1944年}三月五日

丰子恺求学时,曾在李叔同先生指导下,很认真地临摹过《张猛龙碑》《龙门二十品》《魏齐造像》等碑刻法书。在现代书家中,他非常服膺马一浮的行书,马老的书法是魏碑与二王行书结合的典范,丰子恺后来书法的走向与此有很大渊源。因此,丰氏向张院西大力推荐马一浮的书法,并让他多方介绍,这也是丰氏审美趣向的体现。而张院西也从善如流,立即下单请购马一浮的书法:

院西仁弟:……马先生润资千元已代汇去,邮资不需五百元,数十元已足,吾弟既汇来,仆即如数转汇与马先生,说明五百元是张君所赠邮资。此亦敬老之意,想吾弟必同意也……浙江大学教授南京郦衡叔先生,国画清丽,为时下所难得(仆不喜时下国画,恨其依样葫芦,千篇一律,毫无创意。独于郦君画深爱之,为其布局用笔之清丽)。仆去岁收藏数幅(乃彼求售而仆选购者),今以一幅《秋山亭子》移赠,并加题跋。因无以为报,砚墨之赠,借花献佛而已……即颂

时安!

小兄子恺叩

{1944年}三月廿七日

郦衡叔(1904—1967)是丰子恺授教浙江大学时的同事,他本名郦承铨,号愿堂,别署无愿居士,江苏南京人,是著名的诗人、学者,于诗词一道颇有研究,有《愿堂读书记》等著作行世。他又喜好艺术,书法绘画俱极典雅,是典型的文人画家。丰子恺崇尚自然天趣,郦衡叔的绘画艺术不墨守成规,其清丽典雅的绘画风格别具天趣,故获得丰氏大力赞赏,并以其佳作移赠张院西,作为获赠砚台笔墨的答谢,其中自然也有推荐朋友画作的美意。

新时代到来之际,知识分子作何思想,生活如何,待遇又怎样?这是很有意义的课题,学界关注的人也不少,可惜真正可靠的第一手资料并不多。丰子恺这里的几封信提供了很有

价值的资讯:

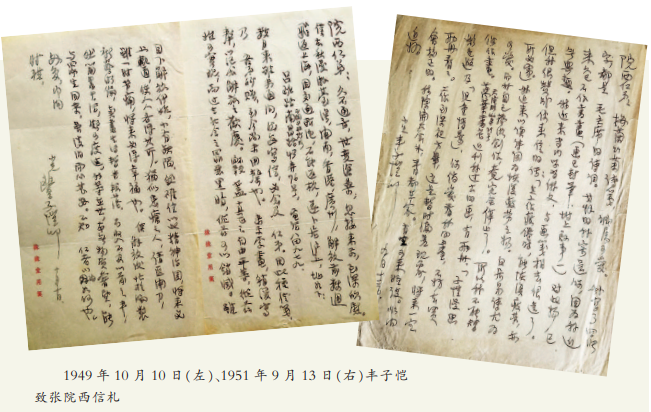

院西仁弟:久不通音,世变沧桑;忽接来示,至深欣慰。仆去秋漫游台湾、闽南、香港、广州,解放前数周飞返上海。因交通断绝,不能返杭,遂卜居沪上。址如下:

吕班路、南昌路(即陶尔非斯路)43弄76号,电话八四九七九。

数月来虽未通问,然每写信,必念及仁弟,因此种信笺,乃吾弟所赠,至今尚未用罄也。来示索画,稍缓写奉,以纪念解放之欢庆。不受润笔,盖真正之自由平等,从兹始可实现;而过去社会之罪恶黑暗,从兹可以消灭。虽目下解放伊始,小有缺陷,然确信以此精神治国,将来必上轨道,使人人各得其所。犹似患疮之人,请医开刀,虽一时苦痛,将来必得幸福也。仆解放后忙于编制新艺术论,卖画生活暂告段落,虽收入不及以前之丰,然简略生活,颇可度过。我等在此,本无物质奢望,能与众生同乐,虽清旧而心甚安。不知仁者以为如何也。匆复,即问

时祺!

小兄丰子恺叩

{1949年}十月十日

院西仁弟:示奉到。近因解放后求书画者甚少,同时俄文学习甚忙,编译又忙,以故停止鬻画,无有润例。但友好所属,仍可无条件应命。贵友所属,请示款名及大小,当写奉可也。顺颂

日安!

小兄丰子恺叩

{1950年}七月十一日

院西仁弟:梅兰竹菊诗笺,诚属可爱。我写了四张字,都是毛主席的诗词。其余的我寄还你,因为我近来久已不作书画(画已封笔,附上启事一),对此物已无兴趣。我近来专门学习俄文,与画笺相去很远了。但我很赞成你来信的话:“在工作疲倦时,能恢复疲劳,亦所必需。”我近来以读诗词为恢复疲劳之物。白居易诗尤为可爱。而我自己艺术创作,竟完全停止了。所以我不能替你作画。天潼路666弄39号万叶书店近刊我过去的画,有两册:《子恺漫画彩色版》及《儿童情景》,你倘爱看我的画,不妨去买两册看看……顺问近好!

小兄丰子恺叩

{1951年}九月十三日

新时代的到来,会改变旧社会的很多习俗,冲击很多人原有的生活模式。丰氏写于1949年10月和1950年7月的两封信,心情平静,思绪坦然,他自觉停止了鬻画生涯,表示“卖画生活暂告段落,虽收入不及以前之丰,然简略生活,颇可度过。我等在此,本无物质奢望,能与众生同乐,虽清旧而心甚安”;他并对未来寄托有很大的期望:“真正之自由平等,从兹始可实现;而过去社会之罪恶黑暗,从兹可以消灭。虽目下解放伊始,小有缺陷,然确信以此精神治国,将来必上轨道,使人人各得其所。犹似患疮之人,请医开刀,虽一时苦痛,将来必得幸福也。”写于1951年的那封信,则是在风静之下隐藏暗流,答案就在“梅兰竹菊”这四个字里。1950年夏,上海美术界在绍兴路7号中华学谊社举行大会,先有解放区来的人介绍那里的美术情况,然后会议主席米谷请丰子恺讲话。根据毕克官《〈子恺漫画〉研究》一文引述钱君匋先生的回忆,丰先生在会上讲了这样一番话:“刚才各位同志对绘画的方向道路,为工农兵服务都谈到了,赞颂工农兵,这是必须的。但我以为,过去中国的梅兰竹菊,还是要搞的。因为一天工作很累,晚上回家要休息,梅兰竹菊也不可以抛弃,还有必要。为工农兵是大拳头,‘四君子’利于恢复疲劳。”丰子恺讲话完毕,当场有五六个人上台发言,对他刚才的讲话进行激烈的批评。丰子恺对这突如其来的批评大吃一惊,身上的冷汗都湿透了衣衫。回去的路上,丰先生说:“我以后不谈美术了,让他们去吧!以后美术的会我也不参加了。”(见毕克官《漫画的话与画:百年漫画见闻录》,中国文史出版社2002年1月)再对照丰氏一年后信中所言:“我近来久已不作书画(画已封笔,附上启事一),对此物已无兴趣。我近来专门学习俄文,与画笺相去很远了……我自己艺术创作,竟完全停止了。所以我不能替你作画。”其中流露的情绪是显而易见的。

作者:张伟(上海图书馆研究馆员)

编辑:李伶

责任编辑:于颖

*文汇独家稿件,转载请注明出处。